“房地產(chǎn),完了!”

近來各種現(xiàn)象似乎都在預(yù)示著這一點。

各路專家或磚家都在分析房地產(chǎn)市場的走勢,無論怎樣分析,是好是壞,都否認(rèn)不了一個結(jié)論:房地產(chǎn)行業(yè)將迎來一場大的變局。

到底是什么量級的變局?

重慶市原市長、國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會學(xué)術(shù)委員會常務(wù)副主任、真·專家黃奇帆的分析很有參考性。

幾個月前,在受到媒體采訪談及這個問題時,他列出了與房地產(chǎn)息息相關(guān)的十個拐點,分別是:

一是人口增長見頂;二是城市化率增長飽和;三是老齡化加深代表的需求萎縮;四是房地產(chǎn)庫存增長率停滯;五是人均住房面積見頂,達(dá)到發(fā)達(dá)國家人均水平;六是房地產(chǎn)建設(shè)總量飽和;七是地價和房價見頂;八是大規(guī)模舊城改造已經(jīng)完成;九是配套的醫(yī)院和學(xué)校等設(shè)施飽和;十是房地產(chǎn)商負(fù)債率達(dá)90%。

對于這些現(xiàn)實情況,黃奇帆的總結(jié)是:“認(rèn)為中國房地產(chǎn)市場,受政府政策刺激,開發(fā)商調(diào)整行為方式,然后房地產(chǎn)又可以變得蒸蒸日上,是腦子(進(jìn)了水)。”

“進(jìn)了水”三個字,是媒體的補充,不過確實忠實還原了黃奇帆的意思:認(rèn)為只要政府再來一次“大放水”,房地產(chǎn)還能玩“高杠桿、高周轉(zhuǎn)”的老一套,這無異于癡人說夢。

那怎么辦?

除了看熱鬧不嫌事大,等著看“崩盤”(其實是出于對高房價的無奈破罐子破摔)的,更多人擔(dān)心的是對經(jīng)濟的沖擊。

畢竟日本房地產(chǎn)崩盤后整個國家失落了十年、二十年、三十年…肉眼可見還將繼續(xù)失落的例子近在眼前。

經(jīng)濟差了可不是一個數(shù)字那么簡單,對每個普通人是實實在在的不好過。當(dāng)下,應(yīng)該不少人正在感同身受。

一些媒體也把日本廣場協(xié)議、房地產(chǎn)崩盤的那些事說了一遍又一遍,恐怕國人現(xiàn)在比日本人還了解這段歷史,一切仿佛都在說“等著瞧吧,中國,也一樣”。

但拿日本來“對標(biāo)”就得出一個似是而非的結(jié)論,其實相當(dāng)不專業(yè),起碼是種偷懶行為。

除了給負(fù)面情緒添油加醋外,還容易讓人忽視了兩國實際情況的不同,更忽視兩國政府在戰(zhàn)略制定與戰(zhàn)略實施中能力的巨大差異。

如果任由情緒上頭,對政策動向視而不見,卻跑去從日本歷史里找答案,多少有點抓瞎。

稍微冷靜點就能想通的道理是,面對房地產(chǎn)業(yè)如此重大的轉(zhuǎn)折,政府卻什么都不準(zhǔn)備,明顯不合邏輯。

所以,國家到底是如何規(guī)劃房地產(chǎn)行業(yè)未來的,又是如何引導(dǎo)地方政府、房企、金融機構(gòu)、城投公司等相關(guān)角色的抉擇,以應(yīng)對房地產(chǎn)業(yè)大變局的?

在翻閱了近年來關(guān)于房地產(chǎn)相關(guān)的一系列政策后,我發(fā)現(xiàn),國家對房地產(chǎn)這個關(guān)系經(jīng)濟命脈的重要產(chǎn)業(yè),并不是很多人直覺上的“救市”那么簡單,種種跡象表明,一場新的“土地革命”,大幕正徐徐拉開。

01

現(xiàn)實畢竟不是小說、影視劇,有主線劇情始終提醒觀眾故事的起因與結(jié)果。

要抽絲剝繭弄明白現(xiàn)實中到底發(fā)生了什么、相關(guān)方在做什么,需要找到一個切口。

對于房地產(chǎn)行業(yè)來說,這個切口就是“爛尾樓”。

2022年6月,話題“鄭州學(xué)歷最高樓盤爛尾”沖上熱搜,幾個月以來關(guān)于爛尾樓問題的討論集中爆發(fā)。

在爛尾樓話題沖上熱搜后,一時間人人自危,關(guān)于“斷供”、“停貸”、“提前還貸”的討論不絕于耳。

據(jù)克爾瑞咨詢的統(tǒng)計,截至到2021年底,在全國24座主要城市中,尚未交付的問題項目總建筑面積約2468萬平方米,占2021年商品住宅成交總面積比重達(dá)到10%。

已經(jīng)沒有人會否認(rèn)爛尾樓已經(jīng)成了房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)下最關(guān)緊的問題。短期內(nèi)的房價波動,房主們還能愿賭服輸。但掏空N個錢包,最后連房子都拿不到,是萬萬無法接受的。

如果爛尾樓問題得不到解決,那一切應(yīng)對變局的措施也就無從談起。

2022年7月28日,中共中央政治局召開會議,首次提出“保交樓”,將“壓實地方政府責(zé)任、保交樓、穩(wěn)民生”重要性拉到國家政治高度。

要弄明白如何“保交樓”,先要對爛尾樓問題是如何產(chǎn)生的,有個基本的認(rèn)識,如此才能對癥下藥。

面對建筑工地的停工,很多人都很疑惑:為什么購房貸款都下了,開發(fā)商拿到錢了,卻不把錢給建筑公司讓他們開工?

對此,購房者就很容易得出一個結(jié)論,“一定是開發(fā)商卷款跑路了”。畢竟,在一般的商品買賣中,都是一手交錢一手交貨,錢交了貨卻沒到手,自然是收錢的把錢卷走了唄。

然而,在房產(chǎn)交易,尤其是期房交易中,卻并不是這么簡單。

房企確實收到了購房款,也確實把錢挪走了,但不是用作跑路,而是投入了新的地塊和項目。

與許多人印象中房企財大氣粗的形象不同,實際上房企動輒幾十億的拿地和項目資金,大多是借來的。

借錢、拿地、找來建筑公司蓋樓的同時把房子賣出去,拿到購房款一部分用來還債,一部分再與新借來的債再投入到拿地蓋樓的循環(huán)中,這就是大多數(shù)房企的運轉(zhuǎn)邏輯。

在購房需求上漲,房價上升的周期中,誰借到的錢越多,誰能拿到的地塊越多,最后誰賺的就越多。

也正是由于這套邏輯,房企經(jīng)常“控制不住自己這只手“,就把杠桿加上去了。

在地價、房價、銷售面積齊漲的同時,是不斷攀升的負(fù)債率,頭部幾大房企的負(fù)債率連續(xù)幾年保持在90%甚至逼近100%,不僅凈資產(chǎn)沒剩什么錢,一些時候一算賬甚至還是欠錢的狀態(tài)。

與瘋狂加杠桿配合的,則是早已有之的“高周轉(zhuǎn)”,快速開工,快速開盤,房子還沒建好,就已經(jīng)借了新債開發(fā)新樓盤去了。

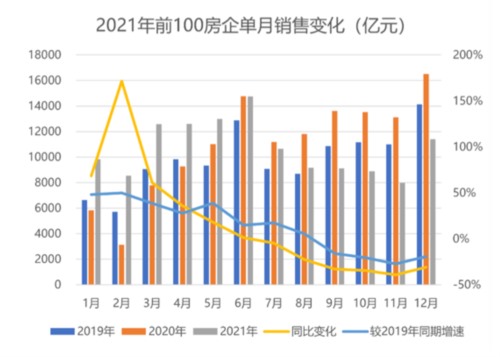

但到了近兩年,需求見頂又遇上疫情因素,房企發(fā)現(xiàn),房子不好賣了,價漲不上去了。

房企一邊要面臨房子賣不動無法回籠資金,另一邊還得面對美元債等各類債務(wù)相繼到期。

如果讓這些還不上債、也蓋不動樓的房企直接倒閉,不僅錢變成了爛賬、爛尾樓也成了城市的疤痕,最重要的是對每一個購房者來說,這是難以承受的損失。

所以有人就得出了結(jié)論:政府必然會“大放水”,市場上的錢多了又回流向房地產(chǎn),這些房企就又活過來了。

然而,正如黃奇帆分析,“十個拐點”的大背景下,人均住房面積達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平,房企的“生存土壤”已經(jīng)徹底變了。

政府再放水刺激,除了讓這些房企短暫的“再吸一口”,并不能從根本上改變問題。

對這些市場盲目性產(chǎn)生的問題,國家還是很有處理經(jīng)驗的。

上世紀(jì)八十年代后期,國內(nèi)出現(xiàn)了“三角債”問題,企業(yè)賬戶上“應(yīng)收而未收款”與“應(yīng)付而未付款”大幅度上升,企業(yè)既欠別的企業(yè)錢,也等著別的企業(yè)還錢,市場上不缺錢,但就是不流動。

究其原因,時任中國人民銀行副行長的周正慶分析道,“當(dāng)時相當(dāng)一部分產(chǎn)品適銷不對路,賣不出去,企業(yè)還要生產(chǎn),這樣導(dǎo)致庫存大量增加,占用銀行貸款,貸不到款就欠別人。”

到這很多人就能看出,當(dāng)時的三角債問題與當(dāng)下的房地產(chǎn)問題十分相似:錢并不是揮霍掉了,只是盲目擴張導(dǎo)致錢變成了短期無法變現(xiàn)的貨品(或土地),市場流通不暢,這就必須有外力來推一把,使流通重回正軌。

在1991年8月到9月,中央召開了全國清理“三角債”工作會議,對全國三角債問題進(jìn)行了統(tǒng)計,各地提出有拖欠的項目共計10000項,其中基建5700項,技改4300項,拖欠380億元。

國家計劃230億元的貸款,要求地方自籌110億元。截至1991年末,全國共注入清欠資金330.5億元,清理欠款的基建、技術(shù)改造項目9026個,連環(huán)清理拖欠款1150億元,市場循環(huán)逐步回歸正軌。

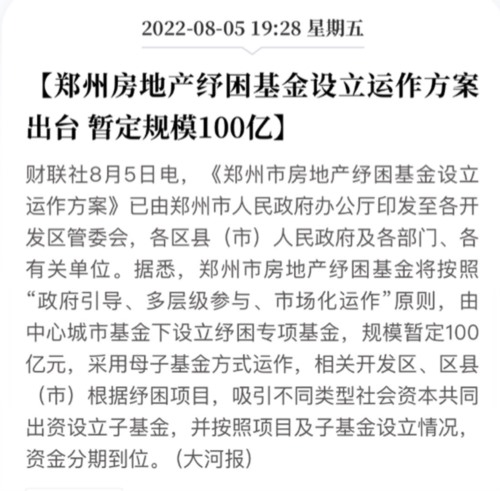

此次爛尾樓處理中,政府采取了類似的手法。

以鄭州為例,“鄭州學(xué)歷最高樓盤爛尾”引發(fā)熱議后,政府設(shè)立了鄭州市房地產(chǎn)紓困基金,規(guī)模暫定100億元,由紓困專項基金與市區(qū)兩級國有公司、社會資本等組建子基金作為實施主體,撬動超800億元資金。

除了紓困專項基金的設(shè)立,AMC的身影出現(xiàn)在”保交樓“的政策執(zhí)行中。

AMC,即資產(chǎn)管理公司。在這里主要是在處置不良資產(chǎn)方面有豐富經(jīng)驗的華融、信達(dá)、東方、長城等機構(gòu)。

由于AMC背靠財政部等政府部門,能夠以更低的資金成本,對當(dāng)下爛尾的項目進(jìn)行存量債務(wù)重組、項目續(xù)建,是重新盤活爛尾項目,保交樓的重要力量。

根據(jù)中金的研究,2022年以來國家針對AMC的支持政策出臺頻繁,鼓勵A(yù)MC加大風(fēng)險化解處置力度。中金的數(shù)據(jù)顯示,今年3月以來AMC參與地產(chǎn)風(fēng)險化解的公開項目,資金規(guī)模已達(dá)350億元。

所以,這些“救市”措施,透露了什么信息,是不是解決眼下困難之后,地產(chǎn)企業(yè)又可以重操舊業(yè)了?

與過往幾次樓市調(diào)控中政府放寬限制幫房地產(chǎn)業(yè)渡過難關(guān)有本質(zhì)不同,在此次處理爛尾樓問題的過程中,出局的恰恰就是大量房企。

這意味著,在國家推動下,房地產(chǎn)行業(yè)的模式將發(fā)生根本性改變。

02

在改革開放初期的1980年,城鎮(zhèn)平均居住面積僅為3.9平方米,農(nóng)村平均居住面積也僅有11.6平方米。人們的居住需求與現(xiàn)實之間存在巨大矛盾。

在需求明確的狀況下,市場是解決需求的利器。

從1992年房改,再到2003年的土地制度改革,通過住宅商品化,國家建立了“準(zhǔn)自由交易”的商品住房市場。

“全盤市場化”思路下,所有類型住房都納入市場體系。

不可否認(rèn)的是這一模式帶來的作用,讓各地方擁有“無中生有”式的巨大經(jīng)濟推動力,以及快速趨于飽和的房子供給。

到2021年,我國人均居住面積已經(jīng)達(dá)到41.76平方米,四十年時間住房需求得到了極大改善。

但在國家看來,也意味著居住“全盤市場化”這條路已經(jīng)進(jìn)無可進(jìn),住宅資產(chǎn)化和房企高杠桿高周轉(zhuǎn)問題早晚有一天必須解決,房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式必須改變。

而改變房地產(chǎn)發(fā)展模式的鑰匙就在于資金和土地。

早在2015年末,中央經(jīng)濟工作會議就針對房企盲目加杠桿造成的房地產(chǎn)過熱問題,提出2016年經(jīng)濟發(fā)展工作關(guān)鍵點是去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。當(dāng)年,全國19個主要城市發(fā)布調(diào)控政策,限購、限貸、限售、限價、限簽。

在土地方面,2016年,北京、上海等城市就開始在土地拍賣中設(shè)立競自持政策,意思是,在土地拍賣中,開發(fā)商承諾自己持有不能賣出的面積越多越能優(yōu)先拿地。

這項政策的意圖十分明確,就是引導(dǎo)開發(fā)商靠自己持有物業(yè)帶來的長期收益,逐步替代過去快速銷售變現(xiàn)賺快錢的模式。

在資金方面,從政策上限制了房企在國內(nèi)的融資,倒逼房企主動降低負(fù)債。

然而,在政策引導(dǎo)面前,房企這些能從新聞聯(lián)播里洞悉“風(fēng)向”的聰明腦袋,一個個都失靈了一般,對政策的走向視而不見,其實也不是完全失靈,人正忙著找空子,制定對策呢。

在2016年限價政策出臺后,房企單個項目的利潤出現(xiàn)了大幅下降,本可以逐步“收手”,降低杠桿、平穩(wěn)發(fā)展的他們卻選擇了另一路:既然單個項目賺錢少了,我多開發(fā)一些不就行了?

但是多開發(fā)就要更多錢,用自己賺來的錢進(jìn)行開發(fā)還是慢,那怎么辦?想盡一切辦法融資。

2017年,美元債、地下錢莊等房企融資渠道開始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。為了融資,一些房企甚至還向自己的員工發(fā)放理財產(chǎn)品。

2017年,地產(chǎn)美元債全年累計發(fā)行565.43億美元,同比暴漲260.5%。2018年,受政策的影響,國內(nèi)地產(chǎn)美元債總量降至497.7億美元;2019年,又大幅度上漲至762億美元。

至于土地自持的限制,一些房企通過設(shè)立單獨的公司來持有自持部分,一些房企則想辦法偷偷出售,在賬面上卻顯示是長租,總之是八仙過海各顯神通。

后來有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn),只有龍湖等個位數(shù)的房企老老實實把自持面積當(dāng)作資產(chǎn)在認(rèn)真運營。

房企頗有一種倚仗自己“大而不能倒”,對國家政策陽奉陰違的意思。

其實國家政策的導(dǎo)向,這些房企看不明白嗎?不大可能,畢竟是能給經(jīng)濟學(xué)家開出1500萬年薪的企業(yè),房企里的聰明人并不少。那為什么就是不愿意收手呢?

今年6月,在與俞敏洪連線直播時,恒大前首席經(jīng)濟學(xué)家任澤平稱,也勸過,但是得到的是一句斥責(zé),“格局不夠”。

在我們“格局小”的人看來,這就是“內(nèi)卷”。生怕自己先退出,蛋糕就讓給別人了。所以,一定堅持卷到最后,等別人先走。

可以說,市場經(jīng)濟的盲目性,被房企們演繹地淋漓盡致。

但是,房企的行為,已經(jīng)違反了宏觀意志。

2020年8月20日,央行、住建部等部門出臺了更加嚴(yán)格的政策,即“三道紅線四檔兩觀察”,從資金和土地兩個方向下手,對房企進(jìn)行限制。

換句話說,你自己不體面,就幫你體面。

“三道紅線”,即剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率大于70%、凈負(fù)債率大于100%、現(xiàn)金短債比小于1倍。按照踩線情況,房企被分為“紅、橙、黃、綠”四檔,不同檔位有不同的拿地限制。

“兩觀察”則指若連續(xù)三年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為負(fù)、拿地資金總額超過銷售總額40%,房企需提供近半年購地資金來源和后續(xù)購地繳款資金安排。

在資金端,資產(chǎn)負(fù)債率70%這條線使得房企主動降低杠桿。2021年整體房企凈負(fù)債率降至65.3%,龍頭、中型、小型房企凈負(fù)債率分別為46.4%、88.5%、79.9%。

在土地端,開發(fā)商拿地規(guī)模不得超過銷售業(yè)績規(guī)模的40%這條紅線,配合土地出讓中關(guān)于自持租賃住房的政策,房企每年的拿地面積一定會越來越少。尤其是這一條,效果還是比較明顯的。

過去,國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)集中度實在太低,行業(yè)實在太散,管理難度實在太大。

據(jù)統(tǒng)計,中國的獨立法人房企有9萬個,相當(dāng)于9億城市居民平均每1萬人就有1家房企,數(shù)量比全世界其它國家總和還多。而有3.32億人口的美國,只有500家房企。

在房地產(chǎn)行業(yè)大搞建設(shè)的階段,一些規(guī)模小經(jīng)營能力差的房企也能如魚得水,但拐點臨近,這些房企就很容易出現(xiàn)問題。

而在“三道紅線四檔兩觀察”新政策壓力下,為了應(yīng)對拿地不足造成的業(yè)績下滑,央企、國資房企、經(jīng)營較好的民營房企就開始到處收購項目,甚至主動承接爛尾樓盤。

從消費端來說,房地產(chǎn)保值甚至交付,都存在不少問題。但從行業(yè)端來說,這個行業(yè)正在從大開大合、魚目混珠、不聽指揮的散亂局面,走向成熟。

而最為重大改變就是,房地產(chǎn)公司在整個鏈條中扮演的角色也發(fā)生了重大變化,甚至整個地產(chǎn)模式發(fā)生了根本性變化。

03

宏觀之手的管控能力,越來越強了。

仍然從土地和資金兩方面進(jìn)行觀察,就不難發(fā)現(xiàn)政府動作中的蛛絲馬跡。

先是土地方面。

2021年,多地自然資源和規(guī)劃部門宣布了實行住宅用地“兩集中”政策,即集中發(fā)布出讓公告、集中組織出讓活動。

這項政策有什么用呢?首先房企的資金并不是隨用隨有,而是需要籌措的。之前一塊一塊的掛拍中,房企只需要籌措當(dāng)前地塊的拍賣資金就行。

與之相比,這樣集中拍地如果還想多拿地,就得在一年三次的土拍中集中籌措大量資金。但資金進(jìn)出項目都是有周期的,短時間能籌到的錢一定有限,這就使得房企在土拍中更加謹(jǐn)慎。

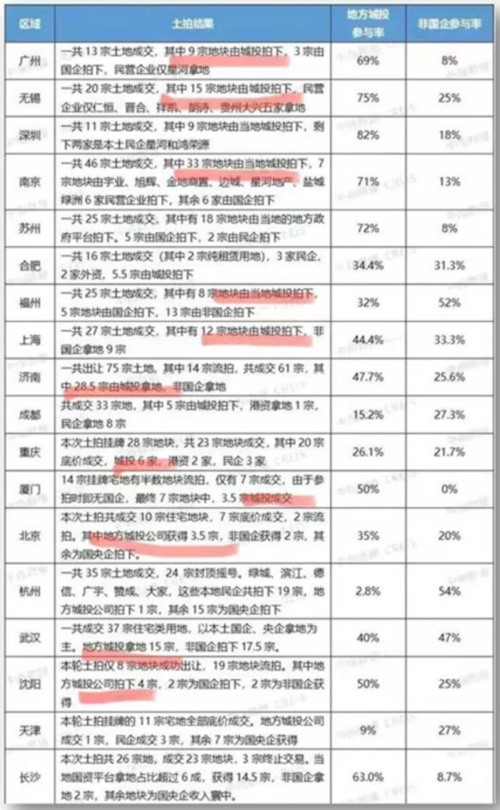

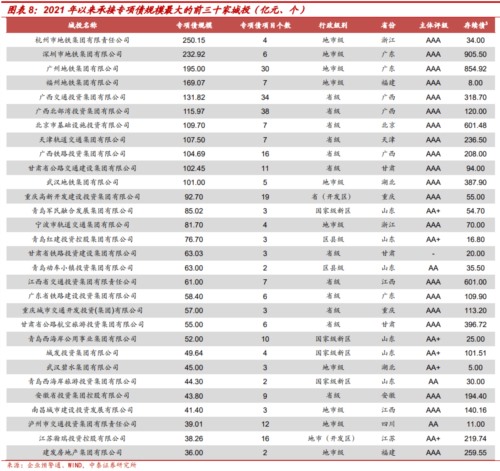

房企拿地變得謹(jǐn)慎,這些地被誰拿走了?城投公司。

在2021年集中土拍中,深圳的城投公司參與率達(dá)到了82%,11宗土地成交中,有9宗土地都被當(dāng)?shù)爻峭豆九南隆?/p>

在中指研究院對2022年全國各地第一輪土拍結(jié)果的統(tǒng)計排名中,綠城、保利、中海、華潤等穩(wěn)定靠前的房企均為央企或央企背景。

新上榜的北京興創(chuàng)投資、大家房產(chǎn)、容翔房產(chǎn)、山西建投等,實際上就是北京大興區(qū)城投、杭州城建開發(fā)集團(tuán),以及江蘇句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會實控新公司和山西省屬城投公司。

短期來看,這是政府控制的城投公司的“托市”行為,媒體也喜歡從這個角度分析一番。

中長期看,配合“保交樓”中一些資產(chǎn)的騰挪,未來房地產(chǎn)業(yè)中的拿地主體將從房企轉(zhuǎn)變?yōu)檎刂频某峭豆尽⒀肫蟆蟹科蟆_@才是這些政策的意圖。

眾所周知,城投公司市場主體雖然是企業(yè),事實上長期扮演的是地方政府的融資平臺,城投公司一直是一個“微妙”的角色。

拿地主體轉(zhuǎn)變?yōu)槌峭兜戎黧w,就意味著宏觀之手在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)中掌控的要素,更多了。在這潭深水中,更能把握得住。

在外人看來,只是地產(chǎn)各個環(huán)節(jié)要素的掌控人變了。但在內(nèi)部看來,大不相同,最大的不同就是融資成本變了,風(fēng)險變了,信用背書變了。

我們知道,在金融市場,對政府、城投、央企、國企、民企等不同主體,都有不同的信用等級劃分,這就意味著完全不同的資金成本,即利率。

有城投公司對自己和房企的利率做過粗略估算對比,國內(nèi)城投的資金成本約在5%左右,而房企的資金成本則在10%左右,由于房企的隱性債務(wù)復(fù)雜,實際上的資金成本甚至遠(yuǎn)超10%。

這就是說,拿地的主體從地產(chǎn)企業(yè)變成城投公司等主題之后,資金成本粗略能下降一半。

對于整個大行業(yè)來說,壓力緩解了。

但是,問題又來了,城投公司為什么要替整個行業(yè)扛下所有?要知道,此前城投債也有很多美元債,也有償債壓力。

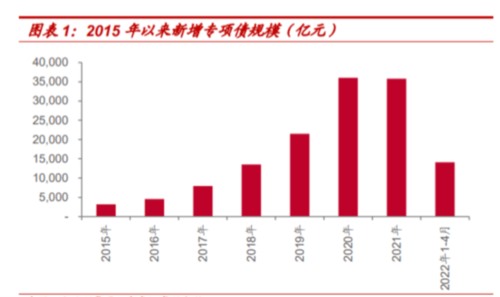

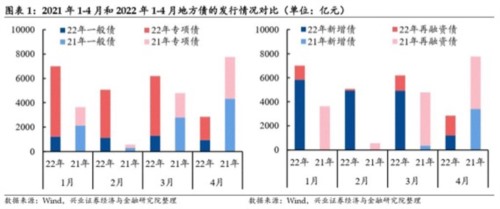

因此,我們還看到這樣一幕,在資金層面,國家也有對應(yīng)的政策動向,即擴大專項債規(guī)模。

專項債作為一種地方政府債,明顯信用等級高于城投公司,利率低至3.14%左右,償債周期甚至可以達(dá)到30年。

專項債項目實現(xiàn)實物工作量的項目主體,就是一部分城投公司。

這也就是說城投公司可以拿到遠(yuǎn)低于市場平均融資成本、遠(yuǎn)低于通脹的資金,還擁有極其寬松的還款周期。并且,專項債還是政府背書。

對于城投公司來說,這事劃得來。

從專項債發(fā)行的節(jié)奏來看,國家是認(rèn)真的:

3月29日,國務(wù)院常務(wù)會議部署專項債工作,要求去年提前下達(dá)的額度5月底前發(fā)行完畢,今年下達(dá)的額度9月底前發(fā)行完畢。

4月12日國新辦政策例行吹風(fēng)會,要求九月底前全部發(fā)行完畢。

4月14日財政部下發(fā)通知,要求6月底之前完成大部分2022年新增專項債券的發(fā)行工作,三季度完成全部專項債的發(fā)行掃尾工作。

5月25日全國穩(wěn)住經(jīng)濟大盤電視電話會議,要確保用于項目建設(shè)的3.45萬億元地方政府專項債券額度6月底前基本發(fā)行完畢,力爭在8月底前基本使用到位。

5月30日全國財政支持穩(wěn)住經(jīng)濟大盤工作視頻會議,確保今年新增專項債券在6月底前基本發(fā)行完畢,力爭在8月底前基本使用完畢。

2020年1-6月,全國新增專項債券發(fā)行額22312.62億元,占全年額度的59.5%;2021年1-6月,全國新增專項債券發(fā)行額10143.3442億元,占全年額度的27.79%;2022年1-6月,全國新增專項債券發(fā)行額34062.1657億元,占全年額度的93.32%。

與之同步的是美元債的大幅下降。

7月聯(lián)合國際發(fā)布《2022年上半年中國離岸債券市場回顧和2022年下半年展望》,報告指出,在2022年上半年,中國離岸美元債券發(fā)行量下降至640億美元,同比減少了37.3%,房地產(chǎn)美元債券發(fā)行量更是同比下降77.2%。

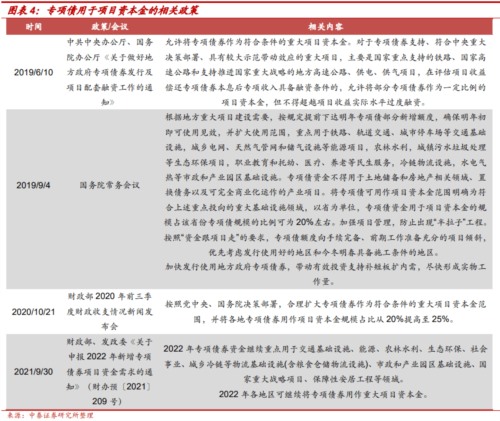

分析到這里有人會疑惑,專項債能用來搞房地產(chǎn)項目嗎?

當(dāng)然不能,中央三令五申,開發(fā)房地產(chǎn)屬于專項債的紅線,不能用。

但好就好在這里:在國家劃定的范圍內(nèi),城投可以用專項債進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。

2021年12月16日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上提到,2022年專項債券重點用于九個大的方向:一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程。

劃重點就是,雖然專項債不能用于商品房開發(fā),但可以用于保障性安居工程。

7月26日,21世紀(jì)經(jīng)濟報道的一篇報道稱,“政府正考慮出臺多項措施,其中包括設(shè)立房地產(chǎn)基金,并可能出臺一項涉及棚改專項債的全國性政策。”

這一“棚改專項債”動向的目的,就是為了解決“爛尾樓”問題。

要知道,專項債要求投向政府投資項目,相應(yīng)的專項債形成的資產(chǎn)屬于政府所有,也就是說,無論是城投拿地后新建的項目,還是注資了爛尾樓盤,這些項目,都必須是政府的資產(chǎn),屬于“保障性安居工程”。

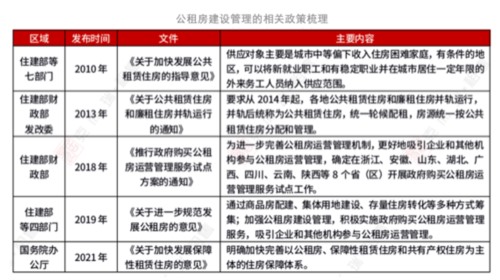

什么是“保障性安居工程”?主要是指保障性住房棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造和游牧民定居工程、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程。

其中保障性住房就是說了很多年的建設(shè)廉租住房、經(jīng)濟適用住房、公租房、人才房。

也就是說,之前是地產(chǎn)公司是“房東”,老百姓買房租房,都被地產(chǎn)公司拿捏。“房住不炒”遲遲難以全面落地。

原因就是地產(chǎn)公司天然帶著投機屬性,要么哄抬,要么踩踏,很難在兩個極端之間進(jìn)行平衡。更加不可能顧及到低收入人群的住房問題。

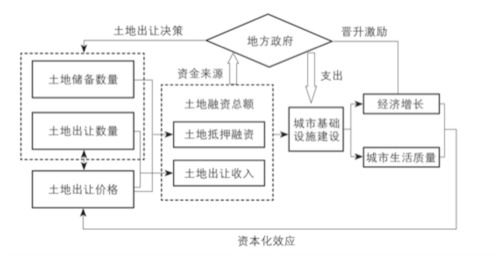

當(dāng)然,這么做決策的,不只是房地產(chǎn)企業(yè),還有依靠房地產(chǎn)進(jìn)行“融資”的地方政府。

2005年,國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)出《城鎮(zhèn)廉租住房租金管理辦法》。2007年,國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》。

這么多年來,國家一直在推進(jìn)保障性住房的建設(shè)。但成果呢?

以上海為例,上海十年來累計供應(yīng)了72萬戶公租房,現(xiàn)供數(shù)量為21萬戶,與之對應(yīng)的是上海的租房需求已經(jīng)多年在1000萬人以上。可以說是推進(jìn)緩慢。

畢竟地方政府也要靠土地財政獲得收入,大力發(fā)展公租房?那地價崩了怎么辦。沒有了土地財政收入,城市要不要發(fā)展,配套的醫(yī)院和學(xué)校還要不要開?

所以,過去,地方政府也沒有太大動力推進(jìn)保障性住房的建設(shè)。即便在國家的推動下建設(shè)了一些,也是數(shù)量不足,質(zhì)量不好,位置偏遠(yuǎn)。

但房地產(chǎn)業(yè)遇到“十大拐點”,模式轉(zhuǎn)變,很多城市的土地財政難以為繼。城市公交停運、30年食堂經(jīng)營權(quán)拍賣、景區(qū)擺攤權(quán)拍賣……這些現(xiàn)象今年以來上熱搜的次數(shù)越來越多了。

在這種背景下,同時又有專項債帶來的低成本資金、政府和城投公司“左手倒右手”幾乎沒成本的土地資源,地方政府有十足的動力做好城市的“大房東”,通過租金等長期收益維持城市的運轉(zhuǎn)。

可以期待的是,以后的保障性住房不再是居住條件差、位置偏還難申請,而是遍及城市各處,不同價位不同戶型都有,能覆蓋大多數(shù)人。

而且由于成本低于商品房,租金或者購買的價格也不會太離譜。

具體實施這些項目的城投公司,本就在城市更新、管網(wǎng)建設(shè)、軌交建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)方面有全局的把控,這也使得未來城市的規(guī)劃建設(shè)能更加整體,可以在站城融合、產(chǎn)城融合、存量住宅改造和新增住宅的聯(lián)動上做出點不一樣的文章。

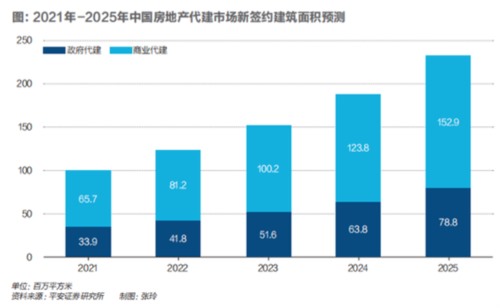

房地產(chǎn)公司呢?其實已經(jīng)有房企看清楚了未來自己的定位,即服務(wù)商:為政府保障性住房、產(chǎn)業(yè)園、市政配套以及AMC與地方城投、國企提供代建服務(wù)。

2020年至今就有不少企業(yè)陸續(xù)加碼代建業(yè)務(wù),中指研究院統(tǒng)計,目前發(fā)展代建業(yè)務(wù)的主流房企已經(jīng)超過30家。

旭輝控股CEO林峰在2021業(yè)績發(fā)布會上表示,旭輝建管已簽約總建筑面積280萬方,預(yù)估合約總代建費4.7億元,預(yù)估可售貨值145億。

2021年6月,綠城董事會主席張亞東在杭州召開的股東周年大會上表示,在綠城五年規(guī)劃中,預(yù)期在2025年代建業(yè)務(wù)規(guī)模將達(dá)到1500億。

從綠城的報表中可以看出,其代建業(yè)務(wù)的綜合毛利率可達(dá)40%到50%。

房企從開發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型代建業(yè)務(wù)后,主要提供服務(wù),并不負(fù)責(zé)投資。因此,代建公司能維持較低杠桿,不用依賴外部融資來源,收到市場周期影響也小。

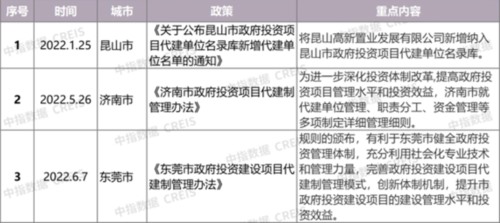

政府也在引導(dǎo)房企轉(zhuǎn)型代建業(yè)務(wù)。今年以來,多個城市相繼出臺了代建相關(guān)的政策。

當(dāng)然,市場仍會有豪宅的開發(fā)需求,這些也是房企競爭的著眼點,但無論豪宅什么價格,都與大多數(shù)人的住房需求無關(guān)了。

地方政府的精力從土地財政中釋放出來后,也有充足的動力做好人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)培育。

尾聲

8月1日,中共中央機關(guān)刊物《求是》雜志,刊登了一篇名為《譜寫新時代人口工作新篇章》的文章中提到這樣一句話:“十四五”期間,我國總?cè)丝趯⑦M(jìn)入負(fù)增長階段。

人口增量下降,快進(jìn)快出的賣房蓋房再賣房的舊模式,在需求端已經(jīng)跑不動了。并且,老百姓的短期壓力也太大了,一瞬間掏空N個錢包,也越來越心有余力不足了。

供給端,房地產(chǎn)企業(yè)高周轉(zhuǎn)、高杠桿的副作用越來越明顯,“爛尾”壓力與日俱增。

房地產(chǎn)必然要迎來觸及根本的變革。

俗話說,治亂,必用重典。

在“爛尾”、“斷供”、“停貸”等亂象頻出之下,我們看到地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)和正在出臺越來越嚴(yán)的手段,馴服野馬。

通過近期不斷出臺的政策,我們可以這么粗略的理解,新的模式,正在將短期“極致化”融資搞高速發(fā)展,轉(zhuǎn)變成長線經(jīng)營搞高質(zhì)量發(fā)展。

這背后,除了將地產(chǎn)企業(yè)的部分資金壓力轉(zhuǎn)移到城投公司,將城投公司的部分資金壓力轉(zhuǎn)移到專項債,整個地產(chǎn)行業(yè)的資金成本降低了,更重要的是整個房地產(chǎn)行業(yè)“大房東”的角色正在發(fā)生改變。

眼下發(fā)生的一切,其實還是在落實一件事——“房住不炒”。

對于那些時代浪潮的“推動者”,之前國家給足了他們時間去體面,他們卻一直鉆空子收割“時代紅利”,遲遲不去體面,直至成為了不得不除的“蛀蟲”。

接下來,擁有巨量財富卻沒有帶動“后富”的地產(chǎn)大佬們,以及手中擁有超多房子跟風(fēng)收割的“先富”們,將思考這樣一個問題:

新一輪的“土地革命”已經(jīng)開啟,當(dāng)新的“大房東”開始以長線克制的態(tài)度貫徹“房住不炒”時,自己手里的“資產(chǎn)”市場優(yōu)勢何在?

【參考資料】

[01]鄭州市人民政府《鄭州市房地產(chǎn)紓困基金設(shè)立運作方案》

[02]蘭小歡《置身事內(nèi):中國政府與經(jīng)濟發(fā)展》

[03]中金公司研究部《AMC如何參與金融風(fēng)險化解處置》

[04]中指研究院《中國房地產(chǎn)代建行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》

[05]中指研究院《2021年集中土拍結(jié)果統(tǒng)計與解讀》

[06]中債資信《全景解析城投企業(yè)土地開發(fā)業(yè)務(wù)》

[07]平安證券研究所《中國房地產(chǎn)代建業(yè)務(wù)研究》

[08]中泰證券研究所《固定收益專題報告:要不要期待專項債》

[09]興業(yè)證券經(jīng)紀(jì)與金融研究院《2022年4月地方債觀察》

[10]愛德研究院《2022年全國各地第一輪土拍結(jié)果解讀》

[11]觀點指數(shù)《2021年1-12月房地產(chǎn)企業(yè)銷售金額表現(xiàn)》

[12]聯(lián)合國際 《2022年上半年中國離岸債券市場回顧和2022年下半年展望》

[13]克而瑞《上海市公租房建設(shè)與運營管理研究》

[14]證券市場紅周刊《AMC積極入局“保交樓”,出險房企迎來紓困加速期》

[15]白子軒《激蕩三十年·房地產(chǎn)的功與過》

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號