1.2“大道既隱”之途

前已述及,撰寫《禮記•禮運(yùn)》的先秦學(xué)者們從生產(chǎn)資料和公權(quán)力兩個視角觀察社會差異。如果我們觀察當(dāng)前的社會,各種資源大體可分劃為三類:權(quán)力、財富、知識。精英集團(tuán)對這三類資源“贏家通吃”,而社會公眾則處于無權(quán)、無產(chǎn)、無知的狀態(tài)。這啟示筆者從這三個視角同時觀察史前社會的演化。亦即觀察這三類資源的私有化過程。當(dāng)今中華文化的主源是由仰韶文化發(fā)展起來的中原文化,擁有最豐富史料的,也是這個文化。故我們來觀察這個文化的演化進(jìn)程中,這三類資源的私有化過程。

知識資源何時開始私有化,已難覓蹤跡。薩滿教是原始人類的知識庫,它沒有教派、教會、道門之類的信仰組織,不需要寺院、教堂之類的宗教設(shè)施,更沒有經(jīng)典和教主。它的多神論本質(zhì)上是民間的大自然崇拜,源于人們在生態(tài)系統(tǒng)中體驗到的共生關(guān)系。人人可以通過祭祀儀式與所需的某個神溝通。在這樣的環(huán)境下,知識資源是公有、共享的。

作為東亞季風(fēng)區(qū)的農(nóng)業(yè)社會,準(zhǔn)確地掌握物候變化對農(nóng)業(yè)至關(guān)重要。據(jù)司馬遷掌握的信息,在黃帝之前就有歷法,黃帝對其作了考定:“黃帝考定星歷,建立五行,起消息,正閏余”(《史記·歷書》)。《尚書•堯典》記載:堯“乃命羲和,欽若昊天,歷象日月星辰,敬授民時……期三百有六旬有六日,以閏月定四時,成歲。”即堯命令羲和觀測天象,測出每年有366天,并制定歷法向全民公布。

20世紀(jì)70—80年山西襄汾縣發(fā)掘了陶寺遺址。學(xué)者們鑒定,它的早期約在公元前2300年—公元前2100年,中期約在公元前2100年—公元前2000年,晚期約在公元前2000年至公元前1900年間,對應(yīng)于傳說時代中的帝嚳,至夏末時期。

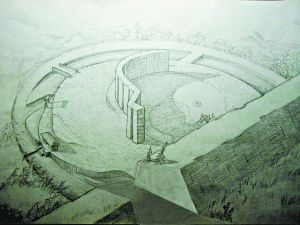

這個遺址最引人注目的是“觀象臺”。這是一個平面呈半圓形的平臺,在它的圓心觀測點(diǎn),考古隊員發(fā)現(xiàn)一個里外三圈的圓形夯土構(gòu)件。圓心觀測點(diǎn)以東約25米,是一道深埋地下約3米的弧形夯土地基,地基之上已無遺存。夯土地基上有多處特意留下的豁口,每道豁口寬20厘米左右。主持發(fā)掘的社科院考古研究所何努假設(shè):夯土地基之上,原本可能建有夯土柱或石柱,豁口是柱子間留下的觀測縫。將夯土柱間觀察縫編號由南向北逆時針排序,編號為1號-10號縫。2003年12月22日冬至實(shí)地模擬觀測證明,其中的東2號縫為冬至日出觀測縫;同年1月21日大寒實(shí)地模擬觀測證明,東3號縫為大寒日出觀測縫。(見何努,嚴(yán)志斌,王曉毅《山西襄汾陶寺城址發(fā)現(xiàn)大型史前觀象祭祀與宮殿遺跡》[N].中國文物報,2004-02-20.山西襄汾縣陶寺城址發(fā)現(xiàn)陶寺文化大型建筑基址[J].考古,2004,(2))

圖2:陶寺古觀象臺的復(fù)原圖

這一發(fā)現(xiàn)證實(shí)了司馬遷的記載,在那個時代制定歷法是公權(quán)力的有組織行為。獲得天文和歷法知識需要持續(xù)的觀測和相當(dāng)艱深的計算。這一方面需要天賦,一方面需要大量的閑暇時間以投入研究。在那個生產(chǎn)力低下的時代,只有掌握了公權(quán)力的精英群體,有可能獲此條件。所以天文、歷法知識很可能較早掌握在少數(shù)人手中。

《論語•堯曰》載,堯禪位于舜時:“堯曰:‘咨!爾舜!天之歷數(shù)在爾躬。允執(zhí)其中。四海困窮,天祿永終。’舜亦以命禹。”對這段話中的“歷數(shù)”,劉寶楠在《論語正義》中解釋為“歷數(shù),是歲日月星辰運(yùn)行之法”。可見堯?qū)⑻煳臍v法傳給了舜,舜又傳給了禹。這時已經(jīng)看到知識資源明顯的私有化跡象。

對歷法的作用,太史公的評價是:“民是以能有信,神是以能有明德。民神異業(yè),敬而不瀆,故神降之嘉生,民以物享,災(zāi)禍不生,所求不匱。”(《史記卷二十六•歷書》)可見歷法既關(guān)系到經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),使“民以物享,災(zāi)禍不生,所求不匱”,又關(guān)系到公權(quán)力的合法性,“民是以能有信,神是以能有明德”。

可見“授時”就是政治。直到春秋,還有“時政”一說,向下民宣布時令是統(tǒng)治者的政治責(zé)任。《左傳·文公六年》載:“閏月不告朔,非禮也。閏以正時,時以作事,事以厚生,生民之道,于是乎在矣。不告閏朔,棄時政也,何以為民?”主政者沒有及時地公告歷法內(nèi)容,就會被載入史籍,當(dāng)作為政怠惰、對人民的不負(fù)責(zé)任的反面教材。

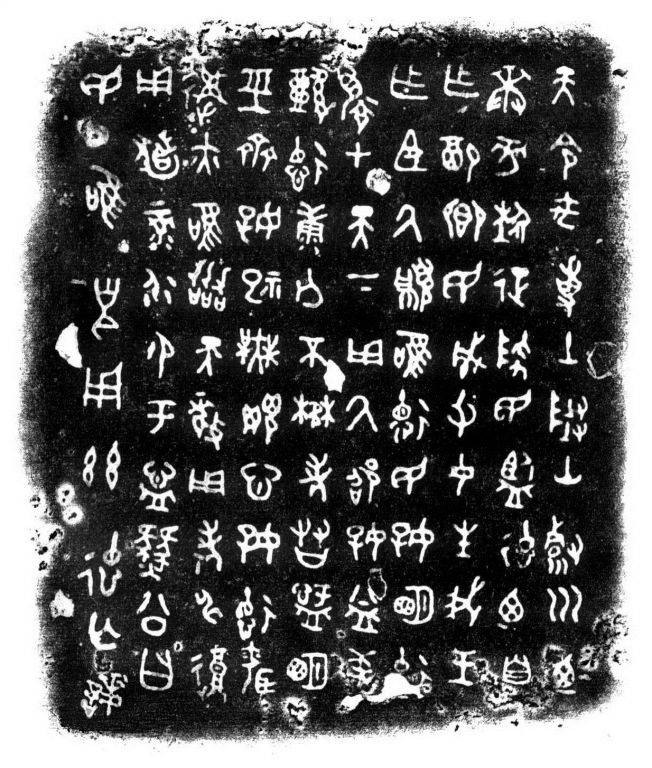

大禹的時代最大的政治就是治水。大量的先秦、兩漢文獻(xiàn)都記載了“茫茫禹跡,畫為九州”的事跡。對此,迄今所知最古老的記載,為西周中期偏晚的青銅器“![]() 公盨”上的銘文:“天命禹敷土,隨山浚川,廼(廼[nǎi]同“乃”)厘方設(shè)征。”(見裘錫圭《

公盨”上的銘文:“天命禹敷土,隨山浚川,廼(廼[nǎi]同“乃”)厘方設(shè)征。”(見裘錫圭《![]() 公盨(xǔ)銘文考釋》,《中國歷史文物》2002/6。朱鳳瀚《

公盨(xǔ)銘文考釋》,《中國歷史文物》2002/6。朱鳳瀚《![]() 公盨銘文初釋》,《中國歷史文物》2002/6。李零《論

公盨銘文初釋》,《中國歷史文物》2002/6。李零《論![]() 公盨發(fā)現(xiàn)的意義》,《中國歷史文物》2002/6。)

公盨發(fā)現(xiàn)的意義》,《中國歷史文物》2002/6。)

圖3:燹公盨

圖4:燹公盨銘文

朱淵清詳考有關(guān)此事的考古發(fā)現(xiàn)和史籍,指出:

“大禹治水,不局限于夏族生活的敘(豫)州,而是順?biāo)杩#宸骄胖荩罱K成功。”

“治水動用多少勞力無法估計。稻草、束柴、木材、石頭等治水原料,供應(yīng)勞力的飲水、食物等,以及征調(diào)、運(yùn)輸、分配等環(huán)節(jié)上的消耗,費(fèi)用龐大。這些人力物力由九州共同承擔(dān)。”(朱淵清《禹畫九州論》2005)

可見這是一個巨大的系統(tǒng)工程:在黃河故道堙堵和蓄水;對北上干流大范圍泄洪并決通九河分流;對淮河支流潁水則進(jìn)行疏浚。這些規(guī)劃必然基于地理與水文知識。工程規(guī)劃的基礎(chǔ)性工作是測量、標(biāo)識、記錄、統(tǒng)計、運(yùn)算、分析等,“(禹)左準(zhǔn)繩,右規(guī)矩,履四時,據(jù)四海,平九州。”(《大戴禮記·五帝德》)。測量、計算需要大量的數(shù)學(xué)知識,據(jù)說勾股定理即由此發(fā)現(xiàn):

“禹治洪水,決疏江河,望山川之形,定高下之勢,除淊天之災(zāi),釋昬墊之厄,使東注于海而無浸逆,乃句股之所由生也。”(漢 趙君卿注《周髀算經(jīng)》卷上之一)

孔穎達(dá)曾經(jīng)根據(jù)《周禮》估計治水需要27萬人,用時無法估算。(《尚書·禹貢》孔疏)。稻草、束柴、木材、石頭等治水原料,供應(yīng)勞力的飲水、食物等,以及征調(diào)、運(yùn)輸、分配等環(huán)節(jié)上的消耗,費(fèi)用龐大。如此巨大的人力、物力調(diào)配,需要相當(dāng)多的管理科學(xué)類的知識。

更值得注意的是,這些人力、物力分別由九州提供。九州各有利益訴求,協(xié)調(diào)這些利益,保障其對工程的人力、物力支撐,需要社會學(xué)、政治學(xué)層面的知識。

由此可見,禹時代的精英集團(tuán)已經(jīng)掌握了相當(dāng)深廣的知識資源,而這些資源很難被廣大社會公眾掌握。中國古人有個相當(dāng)鮮明的特點(diǎn):重知識、重歷史經(jīng)驗、重教育。然而這一切都集中在上層精英的圈子內(nèi)。到夏、商、周三代,已形成“學(xué)在官府”、“學(xué)術(shù)官守”之制。所謂“學(xué)”,只是“王官之學(xué)”。具體表現(xiàn)為:惟官有書,而民無書;惟官有器,而民無器;惟官有學(xué),而民無學(xué)。對此呂思勉評論道:

“……當(dāng)時平民,無研究學(xué)術(shù)者。雖有學(xué)術(shù)思想,有志研究,亦無所承受,無所商討,即有所得,亦無人承繼之。而古代學(xué)術(shù),為貴族所專有,然貴族亦非積有根柢,不能有所成就。王官專理一業(yè),守之以世,歲月既久,經(jīng)驗自宏,其能有所成就,亦固其所。”(呂思勉《國學(xué)知識大全》)

在當(dāng)時的生產(chǎn)力水平下,只能供養(yǎng)極少數(shù)人在學(xué)問上“專理一業(yè),守之以世”,這一方面使知識資源被精英集團(tuán)壟斷,一方面又使精英集團(tuán)有可能理性地分析、總結(jié)、積累實(shí)踐經(jīng)驗,探尋統(tǒng)治之道。這又成為公權(quán)力私有化的社會環(huán)境和有力保障。

周平王東遷,“禮壞樂崩”,“王官之學(xué)”賴以生存的大環(huán)境崩潰了,“王官”們便散入各諸侯國,甚至流落民間。如孔丘辦私學(xué),就實(shí)施“有教無類”,“自行束修以上,吾未嘗無誨焉”只要你能交學(xué)費(fèi),就可受教育。先秦諸子由此發(fā)源。

西漢成帝時,劉向、劉歆父子整理官府藏書,編成《七略 》。其中的《輯略》,是寫在六略之前的一篇概括性的學(xué)術(shù)簡史。根據(jù)整理的古籍,他們提出了諸子之說出自王官之學(xué)的推理:儒家,出于司徒之官、道家,出于史官、墨家,出于清廟之守、名家,出于禮官、法家,出于理官、陰陽家,出于羲和之官、縱橫家,出于行人之官、農(nóng)家,出于農(nóng)稷之官、雜家,出于議官、小說家,出于稗官。

此說被班固接受,據(jù)此在《漢書•藝文志》中描述了諸子源流。多數(shù)史家亦認(rèn)同此說,唯胡適在民國初期,據(jù)《淮南要略》,在《新青年》雜志上發(fā)表《九流不出王官論》,質(zhì)疑此說。對此呂思勉認(rèn)為這是視角不同所致:“《漢志》言因,《淮南》言緣也。”(呂思勉《國學(xué)知識大全》)

可見在周代知識資源掌握在最高統(tǒng)治集團(tuán)手中,不同職責(zé)官吏研究不同領(lǐng)域的學(xué)問,其主要目的是追求長治久安。所以“以吏為師”“學(xué)術(shù)官守”有悠久的傳統(tǒng)。發(fā)源于此的先秦諸子,奠定了此后中華學(xué)術(shù)的基因。雖然孔夫子開辟了民間辦學(xué)的道路,這個“民間”,其實(shí)相當(dāng)狹小。

隋唐之前,這個“民間”主要是有實(shí)力供養(yǎng)子弟求學(xué)的世家大族。隋唐開啟了科舉制,相對于世襲、舉薦等選材制度,科舉制開辟了從民間選拔人才的渠道,打破了貴族世襲。論者多據(jù)此稱其為一種公平、公開及公正的方法,改善了用人制度。然而,科舉制畢竟是選拔候補(bǔ)官僚的機(jī)制。中國的教育主要服務(wù)于科舉考試。而正是這樣的功能定位,決定了教育只能為有機(jī)緣、有志于為官者服務(wù)。

金觀濤曾研究過西漢至明憲宗官僚集團(tuán)占全國人口的比重。根據(jù)他整理的數(shù)據(jù),畫出的比重演化如下圖:

圖5:官僚集團(tuán)占全國人口比重的演變

(據(jù)金觀濤《興盛與危機(jī)》提供的數(shù)據(jù)繪制)

數(shù)據(jù)顯示,官僚集團(tuán)占全國人口比重除了唐朝達(dá)到0.7%以外,其它時期均在0.5%以下,最低的元朝,竟只有0.03%。由此可見科舉制度下受教育人口之少。

距孔夫子的時代兩千多年后,直到人民共和國建國,依然有多半國民不識字。據(jù)國家語委副主任李宇明提供的數(shù)據(jù),1949年全國有文盲3.2億(《知識關(guān)乎國運(yùn)》2009年10月1日的《光明日報》),而《中國統(tǒng)計年鑒》告訴我們這一年全國人口為5.4167億,可知此時文盲率高達(dá)59.08%。對廣大國民而言,識字尚不可得,遑論學(xué)術(shù)?

直到上個世紀(jì)80年代,討論“民主”問題時,“新權(quán)威主義”仍在學(xué)界有強(qiáng)大的聲音。其最主要的理據(jù),就是“國民素質(zhì)低下”;其根本的訴求,就是由少數(shù)權(quán)威把持公權(quán)力。史實(shí)告訴我們,“新權(quán)威主義”事實(shí)上一直在指導(dǎo)現(xiàn)實(shí)的政治運(yùn)行,于是占人口絕大多數(shù)的農(nóng)民、工人,在政治上被權(quán)威們“代表”,處于無聲的狀態(tài)。正是在這樣的狀態(tài)下,保障資本積累效率的經(jīng)濟(jì)政策實(shí)施了30年,使《中國困境的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)透視》中揭示的四大失衡持續(xù)擴(kuò)大,把國民經(jīng)濟(jì)引入了現(xiàn)今的困境。

天文、歷法、治水導(dǎo)致的知識,高度集中在社會精英集團(tuán)手中,考古發(fā)現(xiàn)表明,那時的社會已經(jīng)明顯地分化。對歷法的作用,太史公的評價是:

“民是以能有信,神是以能有明德。民神異業(yè),敬而不瀆,故神降之嘉生,民以物享,災(zāi)禍不生,所求不匱。”(《史記卷二十六•歷書》)

對其中的“民神異業(yè),敬而不瀆”,他在此文的稍后做了解釋:

“少璤(昊)氏之衰也,九黎亂德,民神雜擾,不可放物,禍菑薦至,莫盡其氣。顓頊(注:顓頊[zhuān xū](公元前2514年--公元前2437年),是黃帝次子昌意的后裔,上古傳說中的五帝中第二位。)受之,乃命南正重司天以屬神,命火正黎司地以屬民,使復(fù)舊常,無相侵瀆。”(同上)

這個事件的歷史意義非同小可,它表明,薩滿教形態(tài)下的共享知識,早就為精英集團(tuán)所覬覦。這一事件在先秦典籍中見于《尚書》、《山海經(jīng)》、《國語》、《墨子》等書,在漢魏主要見于《史記》、《漢書》、《中論》等書。其中先秦的《國語•楚語下》的記載最為詳細(xì):

楚昭王向大夫觀射父請教“《周書》所謂重、黎實(shí)使天地不通”到底是什么意思?觀射父告訴他,古時候“民神不雜”,社會井然有序。然而到了少昊末期,人人可以通天,家家可以祭祀(“夫人作享,家為巫史”);結(jié)果是“民神同位”。精英集團(tuán)的統(tǒng)治“無有嚴(yán)威”。于是顓頊命“重”為“南正”,掌管祭祀(“司天以屬神”);“黎”為“火正”,掌管民間事務(wù)(“司地以屬民”),從此天地分離(“無相侵瀆”),這就是“絕地天通”。

(原文:“及少昊之衰也,九黎亂德,民神雜糅,不可方物。夫人作享,家為巫史,無有要質(zhì)。民匱于祀,而不知其福。蒸享無度,民神同位。民瀆齊盟,無有嚴(yán)威。神狎民則,不蠲其為。嘉生不降,無物以享。禍災(zāi)薦臻,莫盡其氣。顓頊?zhǔn)苤嗣险厮咎煲詫偕瘢鹫杷镜匾詫倜瘢箯?fù)舊常,無相侵瀆,是謂‘絕地天通’。”(《國語•楚語下》))

史前傳說中的少昊,生活在距今4600-4500年間,那時尚處于氏族公社向階級社會轉(zhuǎn)化的時代。在氏族公社中,祭祀是社會成員共同參與的公共事務(wù)。民間的多神信仰本質(zhì)上是大自然崇拜,源于人們在生態(tài)系統(tǒng)中體驗到的共生關(guān)系。這樣的信仰甚至很難被稱為宗教,更像是一種文化。其作用在于影響、約束人們的個體行為,而不在于引導(dǎo)人們尊崇社會中的某個權(quán)力核心,從而不可能服務(wù)于人間的王權(quán)。(注1)這種人人可以通天,誰都可以用神的名義說話的狀態(tài),無疑阻礙了上下分化。“絕地天通”本質(zhì)上是將與神溝通的權(quán)利,收歸精英集團(tuán)獨(dú)占,他們才可憑“代天號令”的身份控制社會。由此可見,對“代表”地位的渴求,早就是精英集團(tuán)的本能。精英集團(tuán)之所以能夠如此,掌握了天文歷法知識應(yīng)是重要的原因。

(注1:蒙古的宗教史從旁印證了薩滿教的社會功能。蒙古的本土信仰是薩滿教,隨著蒙元帝國的建立,產(chǎn)生了政治權(quán)威對宗教的需求。由于本土的薩滿教不可能滿足這種需求,元代統(tǒng)治者只能尋找替代者。忽必烈引入了喇嘛教,還將西藏喇嘛八思巴立為國師,而薩滿教就此衰微。而蒙元帝國瓦解后,蒙古社會中,政治權(quán)威瓦解,薩滿教復(fù)興,而喇嘛教衰微。到了16世紀(jì),力圖恢復(fù)大元的成吉思汗黃金家族后裔俺答汗再次求助于喇嘛教。1578年(萬歷六年),俺答赴青海會見西藏喇嘛索南嘉錯,尊索南嘉錯為“圣識一切瓦齊爾達(dá)喇達(dá)賴?yán)?rdquo;,這就是“達(dá)賴”這個名頭的由來。到了清代,喇嘛教被推向頂峰,成為蒙古地區(qū)占統(tǒng)治地位的宗教。)

由此我們看到,掌握了天文知識的精英集團(tuán)順勢將“神”裝入了自己的私囊。由此開啟了公權(quán)力私有化的進(jìn)程。這是個漫長的過程,所以在很長的時期內(nèi),公權(quán)力的繼承仍然是“禪讓”制。這期間,公權(quán)力的私有化主要表現(xiàn)為“多吃多占”等“以權(quán)謀私”行為。考古發(fā)現(xiàn),堯、舜、禹三代已經(jīng)出現(xiàn)貧富分化。原因即在于此。

前述治水實(shí)踐積累的大量知識,無疑從另一方面強(qiáng)化了精英集團(tuán)對公權(quán)力的控制力。所以大禹之子在公權(quán)力私有化進(jìn)程中扮演了重要角色。

《三字經(jīng)》稱“夏傳子,家天下”,認(rèn)為夏啟是第一個實(shí)現(xiàn)了家天下的人。查司馬遷的《史記·五帝本紀(jì)》,有這樣的記載:

“黃帝崩,葬橋山,其孫昌意之子髙陽立,是為帝顓頊也”

“顓頊崩,而玄囂之孫髙辛立,是為帝嚳,帝嚳髙辛者,黃帝之曾孫也,髙辛父曰蟜極,蟜極父曰玄囂,玄囂父曰黃帝”

“帝嚳娶陳鋒氏女,生放勛,娶娵訾氏女,生摯,帝嚳崩,而摯代立帝”

“摯立不善,崩,而弟放勲立,是為帝堯”

“堯知子丹朱之不肖,不足授天下,於是乃權(quán)授舜,授舜則天下得其利而丹朱病,授丹朱則天下病而丹朱得其利,堯曰,終不以天下之病而利一人,而卒授舜以天下。堯崩,三年之喪畢,舜讓辟丹朱於南河之南,諸侯朝覲者,不之丹朱而之舜,獄訟者不之丹朱而之舜,謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜,舜曰,天也夫.而后之中國踐天子位焉。”

“舜子商均亦不肖,舜乃豫薦禹於天,十七年而崩,三年喪畢,禹亦乃讓舜子,如舜讓堯子,諸侯歸之,然后禹踐天子位”

“堯子丹朱,舜子商均,皆有疆土,以奉先祀”

“虞舜者,名曰重華,重華父曰瞽叟,瞽叟父曰橋牛,橋牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰窮蟬,窮蟬父曰帝顓,頊顓父曰昌意,以至舜,七世矣。”

“禹之父曰鯀,鯀之父曰帝顓頊,顓頊之父曰昌意,昌意之父曰黃帝,禹者黃帝之玄孫而帝顓頊之孫也。”《史記·夏本紀(jì)》

可見,從黃帝到禹,帝位都是在黃帝家族內(nèi)部傳承,所謂堯舜禪讓,不過是因為直系子弟太不成器,不得已在旁系子侄中尋找繼承者罷了。即便如此,舜、禹也在先帝去世后等了三年,看到大勢歸己,方敢踐帝位。由此可知,在司馬遷獲得的史料中,帝位沿父系遺傳已經(jīng)是慣例了。

在史籍中,第一位大法官是顓頊帝與鄒屠皇后第七個兒子皋陶(gāo yáo)。“皋陶傳說為虞舜時的司法官”(《呂氏春秋通詮·審分覽·君守》)。“堯得皋陶,聘為大理,舜時為士師。”(《春秋·元命里》),“帝舜三年。帝曰:皋陶,蠻夷猾夏,寇賊奸宄,汝作士,五刑有服,五服三就,五流有宅,五宅三居,惟明克允!”(《虞書·尚書》)。據(jù)稱皋陶已制定了法律:“《夏書》曰,‘昏﹑墨﹑賊,殺’,皋陶之刑也。”(《左傳.昭公十四年》)對其中的“昏﹑墨﹑賊”,《左傳》解釋道:“己惡而掠美為昏,貪以敗官為墨,殺人不忌為賊。”可見不遲于堯、舜時代,已經(jīng)建立了司法系統(tǒng),這是社會中維持等級秩序的必要建置。

而當(dāng)代史學(xué)家是如何復(fù)原那個遙遠(yuǎn)時代的社會的呢?錢穆認(rèn)為:

“在夏時已有所謂中央共主與四方侯國之國際關(guān)系。”這種關(guān)系一直維持到商、周,“殷、周之關(guān)系,已顯如后代中央共主與四方侯國之關(guān)系。”(錢穆《國史大綱》第一編 上古文化三代之部)。

中國社會科學(xué)院歷史研究所副所長、研究古代文明的王震中先生描述得更具體:

“夏代的國家結(jié)構(gòu)是一種“復(fù)合型”國家結(jié)構(gòu)。在這種復(fù)合型國家結(jié)構(gòu)中,既有夏后氏直接統(tǒng)治的、以王都為中心的地域,后世稱之為‘王畿’,筆者稱之為‘王邦’即王國,還有許多附屬的邦國(屬邦或稱庶邦),也有相當(dāng)多氏族、部落、酋長制族落(即所謂‘酋邦’)之類的‘前國家’的政治實(shí)體。這些多層次的政治實(shí)體之間是不平等的,作為‘天下共主’的夏王,既直接統(tǒng)治著本邦(王邦)亦即后世所謂的‘王畿’地區(qū)(王直接控制的直轄地),也間接支配著臣服或服屬于它的若干邦國,因而夏王直接統(tǒng)治的王邦對于其他眾多庶邦而言當(dāng)然就是‘國上之國’,而其他眾多的屬邦由于臣服或服屬于王朝,從而使得該邦國的主權(quán)變得不完整,主權(quán)不能完全獨(dú)立,但它們作為邦國的其他性能都是存在的,所以,形成了王朝內(nèi)的‘國中之國’。”(王震中 《夏商分界、夏文化分期及“夏文化”定義諸題新探》中國經(jīng)濟(jì)史論壇http://economy.guoxue.com/?p=6743)

學(xué)界對何為“國家”,中國何時有了“國家”爭論不休。在筆者看來,“國家”不過是個稱謂,定義不同,結(jié)論各異,無涉歷史真實(shí)。筆者關(guān)注的視角是公權(quán)力的私有化過程。“絕地天通”在宗族內(nèi)部將公權(quán)力收歸上層,強(qiáng)化了階層分化的進(jìn)程;而夏啟的“家天下”,將“天下公器”收歸夏后氏,強(qiáng)化了宗族間的不平等地位。

可見那時的社會單元還是大小氏族、部落、族落,即基于血緣關(guān)系的宗族。其中夏后氏取得了“天下共主”的位置,其他宗族與夏后氏之間,則是程度不等的從屬關(guān)系。而前引《史記》從黃帝開始的記載,只是一個宗族內(nèi)部公權(quán)力的傳承。

可見夏代“天下”的公權(quán)力落入了一個宗族手中,這是公權(quán)力私有化進(jìn)程的一個重要里程碑。此后必然地發(fā)生了各個宗族對天下公權(quán)力的覬覦、爭奪。于是有了商代夏、周代商的革命。每次革命后,新近攫取公權(quán)力的宗族都要吸取前朝滅亡的教訓(xùn),改進(jìn)本宗族控制天下公權(quán)力的方法。

等姬姓的周“平天下”后,更依賴本宗族勢力的直接統(tǒng)治,大封同姓親族為諸侯。《左傳》僖公二十四年載周室貴族富辰的話:

“昔周公吊二叔之不咸,故封建親戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、魯、衛(wèi)、毛、聃、郜、雍、曹、滕、畢、原、酆、郇,文之昭也;邘、晉、應(yīng)、韓,武之穆也;凡、蔣、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。”

文王、武王和周公的后裔被大量分封為諸侯,《荀子•儒效》說周公“兼制天下,立七十一國,姬姓獨(dú)居五十三人焉。”天下的一多半為姬姓族人直接統(tǒng)治,其他則封給功臣(如姜子牙封到齊),此外一些歷史上著名的大族(甚至包括戰(zhàn)敗的敵族殷商)亦有封地。可見周人一方面試圖用自己的宗族覆蓋天下,另一方面又不得不對既成的現(xiàn)實(shí)做某種讓步。

與此同時,周王的地位更加強(qiáng)大。對此王國維分析道:

“自殷以前,天子諸侯君臣之分未定也。故當(dāng)夏后之世,而殷之王玄、王恒累葉稱王,湯未放桀之時亦已稱王。當(dāng)商之末而周之文武亦稱王。蓋諸侯之于天子,猶后世諸侯之于盟主,未有君臣之分也。周初亦然,于《牧誓》、《大誥》,皆稱諸侯曰‘友邦君’,是君臣之分亦未全定也。逮克商踐奄,滅國數(shù)十,而新建之國皆其功臣昆弟甥舅,而魯、衛(wèi)、晉、齊四國,又以王室至親為東方大藩,夏殷以來古國方之蔑矣。由是天子之尊,非復(fù)諸侯之長,而為諸侯之君。”(王國維 《殷周制度論》)

從“天子諸侯君臣之分未定”到“天子之尊,非復(fù)諸侯之長,而為諸侯之君”,由原始公社遺留下來的民主遺跡,已經(jīng)所剩無幾,公權(quán)力向最強(qiáng)勢的宗族、向此宗族首領(lǐng)集中的程度,大大強(qiáng)化。所以西周的“大宗法”制,在公權(quán)力私有化的進(jìn)程中,是一個重要的里程碑。

事實(shí)上,夏商周三代,社會的基層組織仍是宗族,社會矛盾顯出明顯的雙重性:即有宗族內(nèi)部的等級分化,更有宗族間的征伐。

在宗族內(nèi)部,何茲全認(rèn)為,在西周時期,自上而下,存在五個明顯的等級:貴族、國人、眾/庶/民、私徒屬、隸臣妾。而此時,生產(chǎn)資料的私有制才剛萌芽。

周王室顯貴的貴族首先是周、召兩家。從成王、康王時起,周、召兩家就世為王朝的卿士。見諸史籍的有:

周公家族:周公黑肩、周公忌父、周公閱、周公楚;

召公家族:召穆公虎、召武公、召昭公、召桓公、召莊公、召簡公。

此外,著名的魯之三桓,齊之國、高,都是世襲的大貴族。

所謂奴隸(即文獻(xiàn)中的隸、臣、妾),主要來自戰(zhàn)爭中的戰(zhàn)俘,尤其是與“四夷”戰(zhàn)爭所獲的“夷俘”,中國諸侯間戰(zhàn)爭的俘虜,根據(jù)當(dāng)時的習(xí)俗,是不能“獻(xiàn)俘”的(見 何茲全 《中國古代社會》)。

而當(dāng)時社會的“主要矛盾”,似乎是宗族間的矛盾。每家貴族,都是族長,他背后都有個“族”。《左傳》記載了大量各“氏”之間的斗爭,其間充斥著“逐其族”、“必滅*氏”、“盡滅其族”、“盡殺*氏之族”的記載,而作為一族之長,為了保全本族,甚至不惜犧牲自己的兒子。

“初,司城蕩卒,公孫壽辭司城,請使意諸為之。既而告人曰:君無道,吾官近,懼及焉。棄官,則族無所庇。子,身之貳也,姑紓死焉。雖亡子,猶不亡族。”(《左傳》文公十七年)

意諸是公孫壽的兒子,為了保住官職,使族有所庇,公孫壽在“亡子”與“亡族”之間,選擇了前者。

所以何茲全指出:

“到春秋時期,氏族的紐帶還是相當(dāng)強(qiáng)固的,同族的命運(yùn)還以血緣關(guān)系而系在一起,福則同福,禍則同禍。而這一切,又都反映西周春秋時期貴族階級之氏族貴族的特性。貴族和他們所自出的族,仍是因血緣關(guān)系而聯(lián)系在一起的。”(何茲全《中國古代社會》)

《尚書•多士》載:“殷革夏命”后,“夏迪簡在王庭,有服在百僚。”對此,唐代孔穎達(dá)在《尚書正義》中注釋道:“其意言將任為王官,以為大臣,不惟告士而已,故知有大夫也。”即夏部族依然聚族而居,并“啓以夏政”,其首領(lǐng)成為殷商的朝臣。后來周人也同樣對待殷人。周公東征后,成王把一部分領(lǐng)土分封給商微子啟,讓他建立宋國,“皆啟以商政”,容忍其內(nèi)部自治,但對外需擁戴周王室。

這時最基本的社會單元是“氏”,即宗族,最鮮明的特點(diǎn)是宗族間爭奪“天下”,爭奪公權(quán)力。勝利的宗族,可以將“天下”的公權(quán)力據(jù)為己有,而失敗的宗族則淪為次等宗族,但在本宗族內(nèi)部,依然自治。

然而這種政治制度運(yùn)行八百年后,中央衰落,諸侯爭霸,天下大亂。隨著社會的分化,把握公權(quán)力而又有共同根本利益的群體日漸縮小。這一趨勢在先秦時期尤為明顯,到了韓非的時代,不但諸侯、大臣的利益已與君主對立,連王子、后妃都與君主顯出利益對立的態(tài)勢。“《春秋》之記臣?xì)⒕⒆託⒏刚撸允當(dāng)?shù)矣。”君主成了事實(shí)上的孤家寡人,他只能依靠“獨(dú)視”、“獨(dú)聽”、“獨(dú)計”、“獨(dú)斷”來維持統(tǒng)治(《韓非子•外儲說右上》)。

站在獨(dú)裁者的立場上觀察,周代爵制是有問題的。《左傳》襄公十五年載周代的爵位等級說:“王及公、侯、伯、子、男、甸、采、衛(wèi)、大夫各居其列。”這個制度將“王”與“公、侯、伯、子、男”甚至更低的“甸、采、衛(wèi)、大夫”放在同一個序列上,不過“王”處于最高級而已。

顧炎武道出了其后隱含的思想:

“為民而立之君,班爵之意,天子與公侯伯子男一也,而非絕世之貴。代耕而賦之祿,君卿大夫士與庶人在官一也,而非無事之食。是故知‘天子一位’之義,則不敢肆于民上以自尊;知‘祿以代耕’之義,則不敢厚取于民以自奉。”(顧炎武《日知錄》卷七《周室班爵錄》)

王與各級爵位的官員不過是不同層級的“公務(wù)員”,他們“為民而立”,履行公務(wù),所以“祿以代耕”,而不能“肆于民上以自尊”、“厚取于民以自奉”。基于這樣的理念,周有內(nèi)外朝的制度,外朝有一,內(nèi)朝有二。外朝是朝萬民的地方。《周禮·小司寇》條:

“小司寇之職,掌外朝之政,以致萬民而詢焉。一日詢國危,二曰詢國遷,三曰詢立君。”鄭玄注云:“外朝,朝在雉門之外者也;國危,謂有兵寇之難;國遷,謂徙都改邑也;立君,謂無冢嫡,選于庶也。”

對此何茲全評論道:

“外朝是朝萬民,詢問國家大事。這是氏族社會中氏族成員大會的遺存。隨著王權(quán)的發(fā)展和突出,氏族成員大會的權(quán)力會越來越縮小,最后只剩下對幾項國家大事如國危、國遷和立君表示可否的意見了。”(何茲全《中國古代社會》)

到了戰(zhàn)國時代,這種理念早已離現(xiàn)實(shí)甚遠(yuǎn)。新的社會背景催生了韓非的理論創(chuàng)新。這個理論追求“事在四方,要在中央,圣人執(zhí)要,四方來效”(《韓非子•揚(yáng)權(quán)》),對君主而言,達(dá)到這一境界必需倚仗法、術(shù)、勢。

與韓非理論相應(yīng)的是郡縣制,這一制度早在春秋時代已經(jīng)在晉、齊、楚諸國萌芽,其起因是公族內(nèi)斗,導(dǎo)致無親族可封。而封建制本為“耕稼民族之武裝拓殖”(錢穆語),因而必須解決新得土地的管制問題,于是每得一地,不再分封親貴,而是由中央派遣行政官僚管理。而皇帝與官僚的關(guān)系再不是同一序列上的品級差異,而成了奴隸主與奴隸間的關(guān)系,所以甲骨文、金文中,用以稱奴隸的“臣”,成了官員面對皇帝時的自稱。至于后宮的女性,同樣淪為“臣妾”,同樣是奴隸。

(注:臣,甲骨文像一只眼睛向下看。造字本義:俯首下視,屈服聽命。《説文解字》:臣,牽也。事君也。象屈服之形。)

圖6:“臣”字的演化

秦始皇全面推行郡縣制,自此公權(quán)力歸于皇帝一人之手。權(quán)力自上而下委任,各級官員均必須、且只需向上負(fù)責(zé),而這棵權(quán)力之樹的總根則是君主。

由此我們看到,“絕地天通”是公權(quán)力私有化的濫觴,而夏啟“家天下”是公權(quán)力私有化的決定性步驟。周公的“宗法制”,奠定了以一個家族統(tǒng)治天下的政治制度,強(qiáng)化了王的地位。嬴政推廣“郡縣制”,最終落實(shí)了“以我之大私為天下之大公。”(黃宗羲《明夷待訪錄》),公權(quán)力私有化至此完成。這一過程先后用了約兩千年之久。以后兩千多年間,公權(quán)力基本上都在這個體制下運(yùn)行,社會上最高的政治抱負(fù),就是奪取郡縣制形態(tài)下的公權(quán)力。

公權(quán)力私有化導(dǎo)致了清晰的等級分劃,黃河流域的龍山文化、長江流域的良渚文化、燕山長城地區(qū)的紅山文化,在墓葬中都顯示出了巨大的貧富分化。但這分化并不是建立在生產(chǎn)資料私有制基礎(chǔ)上,而是建立在公權(quán)力私有制基礎(chǔ)之上。

古人已經(jīng)清晰地認(rèn)識到了公權(quán)力私有化的問題。

《說苑•至公篇》記載了秦始皇與其群臣的一段議論:

“秦始皇帝既吞天下,召群臣議:‘五帝禪賢,三王世繼,孰是?’博士鮑令之對曰:‘天下官,則選賢是也;天下家,則世繼是也。故五帝以天下為官,三王以天下為家。’始皇帝嘆曰:‘吾德出于五帝,吾將官天下,誰可使代我后者!’”

這里“官天下”即公權(quán)力的公有制,而“家天下”則是公權(quán)力的私有制。由此觀之,秦始皇至少表露過要“官天下”的意愿。可見直到那時,公權(quán)力的私有制依然不得人心。此后,“官天下”與“家天下”一直是儒者議論的話題。

到了西漢,剛直高節(jié),志在奉公,為人敬佩的蓋寬饒,就對皇帝提起了這個話題,漢書載:

“是時,上方用刑法,信任中尚書宦官,寬饒奏封事曰:‘方今圣道浸廢,儒術(shù)不行,以刑余為周、召,以法律為《詩》、《書》。’又引《韓氏易傳》言:‘五帝官天下,三王家天下,家以傳子,官以傳賢,若四時之運(yùn),功成者去,不得其人則不居其位。’”(《漢書·蓋寬饒傳》)

結(jié)果皇帝將其下獄問罪,盡管群臣上奏營救,皇帝卻容不下這個話題,蓋寬饒最后“佩刀自剄北闕下”。(注:北闕:古代宮殿北面的門樓。是臣子等候朝見或上書奏事之處)

這時,談這個話題已經(jīng)有性命之憂了。

到了宋朝,這個話題居然演變成拍馬屁的工具。

宋人稱皇帝為官家,《水滸傳》第十九回標(biāo)題就是:“酷吏贓官都?xì)⒈M,忠心報答趙官家。”一次,侍讀李仲容與真宗對飲,真宗命巨觥俾滿飲,欲劇觀其量。李仲容辭曰:“告官家撤巨器。”上乘醉問之:“何故謂天子為官家”遽對曰:“臣嘗記蔣濟(jì)《萬機(jī)論》言:‘三皇官天下,五帝家天下’。兼三五之德,故曰官家。”上甚喜(見(宋)文瑩《湘山野錄•卷下》)。將“官天下”、“家天下”合并為“官家”,將公權(quán)力的公有、私有問題轉(zhuǎn)化為“三五之德”,這馬屁拍得何其精到!

有趣的是,蓋寬饒引證的《韓氏易傳》和李仲容引證的《萬機(jī)論》均已失傳,可見對公權(quán)力是公有還是私有這個問題,歷代精英集團(tuán)之忌憚。

由于精英集團(tuán)主要是靠控制公權(quán)力來謀私的,因而他們長期將一己之私標(biāo)榜為“公”。直到春秋、戰(zhàn)國時代,還有“公室”、“私門”之爭。這里的“公室”不過是王、侯家的私室,而“私門”則是卿大夫們的私室。套用毛澤東的話,這是大狗小狗、飽狗餓狗之爭,與原始公社時期的集體之“公”,早已相去甚遠(yuǎn)。直到明末清初,這層窗戶紙才被黃宗羲捅破:“以我之大私為天下之大公。”(黃宗羲《明夷待訪錄》)

“齊家、治國、平天下”是傳統(tǒng)社會士大夫的價值標(biāo)準(zhǔn)。這里的“家”,指的是家族,“國”大約相當(dāng)于后來的郡、省,只是一級地方行政單位,而“天下”則是當(dāng)時認(rèn)識到的整個社會,“平天下”不過是以最強(qiáng)大的家族來包舉宇內(nèi),并吞八荒,執(zhí)敲樸兮威天下而已。辛棄疾描述了這一過程中“士”的社會職能定位與價值標(biāo)準(zhǔn):“了卻君王天下事,贏得生前身后名”(辛棄疾 破陣子《為陳同甫賦壯語以寄之》)

總而言之,公權(quán)力的私有化沿兩條主線演進(jìn):其一,宗族內(nèi)部,由上層人物逐步把持、壟斷公權(quán)力;其二,在整個“天下”,由最強(qiáng)勢的宗族奪取、控制公權(quán)力。可見宗族在中國社會中的重要角色。后文中,我們還會專門從宗族的視角觀察中國傳統(tǒng)社會。

農(nóng)耕時代最重要的生產(chǎn)資料是土地。早期的土地是氏族公社共有的,詩經(jīng)周頌中的《載芟》、《良耜》描述了一個大家族的成員在族長或家長的率領(lǐng)下勞動的場面:

“它的勞動是‘千耦其耘’,它的收獲是‘萬億及秭’、‘其崇如墉,其比如櫛,以開百室,百室盈止’。勞動者都是一個大家族的成員,所以供奉著共同的祖先,收獲之后就要‘為酒為醴,丞畀祖妣’。從‘丞畀祖妣’和‘婦子寧止’看,婦女的地位還是很高的,有些像甲骨文中所反映的商族尊崇祖妣的時代。因為是一個家的成員在一塊勞動,勞動中的情緒是輕松愉快的,女的打扮得漂漂亮亮,來為男的送飯,男的也在想方設(shè)法‘思媚其婦’。”(何茲全《中國古代社會》)

何茲全認(rèn)為:

“這兩篇詩當(dāng)然是在周初才用文字寫下來的,但是它的內(nèi)容所歌詠的可能是周人早已過去的歷史上的情況了。西周初年,氏族組織的軀架還保持著,氏族貴族在祭祀的時候,還會使用這種久已過時的詩來歌頌社稷或他們的祖先。因此,即使周初已經(jīng)沒有氏族公有土地了,這兩篇詩也可以看作周人早期歷史上公有土地制的史影。”(同上)

這兩首詩描寫的是在公有大田上勞動的場面。

先秦文獻(xiàn)曾多處出現(xiàn)關(guān)于“井田制”的記載,以《孟子·膝文公上》的描述最著名:“方里而井,井九百畝,其中為公田,八家皆私百畝,同養(yǎng)公田,公事畢,然后敢治私事。”但歷史上是否出現(xiàn)過“井田”,“井田制”是否僅為孟子的理想,學(xué)界是有爭論的。

商代甲骨文出現(xiàn)了大量的田字,僅被Oracle編碼的就有173個,均類圖7所示形象:

圖7:甲骨文“田”字

何茲全認(rèn)為:

“從字形上看,可以看出商人的土地是分作均等的小方塊或長方塊來使用的。最可能的解釋是:商人的社會已居于父家長制的后期,土地的使用已由氏族集體耕作的大田演化為把土地分為小塊,平均分配給氏族公社成員各家去耕作。”(同上)

“商人除把土地劃成方塊分配給本族成員去耕種外,還保留一部分土地作為公田。商人的公田也稱為藉田,”(同上)

而這“公田”的性質(zhì),裘錫圭認(rèn)為:

“商王在農(nóng)業(yè)上主要采取讓商族平民或臣屬諸族集體耕種直屬于他的大塊‘公田’的辦法進(jìn)行剝削的。”(裘錫圭《西周糧田考》 胡厚宣先生紀(jì)念文集)

由此可見“井田制”在商代即已萌生。

馬克思觀察波蘭和羅馬尼亞的歷史經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn):

“土地一部分屬于單個農(nóng)民,由他們獨(dú)立耕作。另一部分則共同耕種,形成剩余產(chǎn)品,它部分地被用于公社的開支,部分地作為歉收時動用的儲備等等。剩余產(chǎn)品的最后這兩部分,以及最終全部剩余產(chǎn)品連同生長這個剩余產(chǎn)品的土地,都逐漸為國家官吏和私人所掠奪;原來的自由農(nóng)民,有義務(wù)共同耕種這種土地的土地所有者,這樣就變?yōu)橛辛x務(wù)從事徭役或交納產(chǎn)品地租的人,而公有地的掠奪者則變?yōu)椴粌H是被掠奪的公有地的所有者,并且也是農(nóng)民自有土地的所有者。”(《資本論》第三卷《資本主義地租的產(chǎn)生》章。見《馬克思恩格斯全集第25卷第905—906頁)。

在公有制的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,既有為維持一家一戶生存所需的必要勞動,又有為祭祀、戰(zhàn)爭、水利、備荒所需的公積勞動。“井田制”最早應(yīng)是保障公共積累的制度安排,而精英集團(tuán)先是以“公”的名義一步步占有公積勞動的產(chǎn)品(多吃多占),與此同時,勞動者則逐步淪為剩余產(chǎn)品的生產(chǎn)者。隨著生產(chǎn)力的發(fā)展,其產(chǎn)出中被精英集團(tuán)占有的份額越來越大,“增量改革”的結(jié)果,是量變引起質(zhì)變。徐中舒在《試論周代田制及其社會性質(zhì)》一文中說:

“公田私田原來都是屬于原始公社中公有的財產(chǎn),公劉時代周部族征服這些原始的農(nóng)業(yè)公社,徹取公社土地十分之一作為公田謂之徹,徹是徹取,如詩‘徹彼桑土’、‘徹我墻屋’,都是徹取之意。《大雅·篤公劉》之詩曰:‘度其隰([xí]新開墾的田)原,徹田為糧。’這是徹法的開始。后來周宣王征服了謝人,還是承襲了這個辦法。《大雅·崧高》之詩曰:‘王命召伯,徹申伯土田。’‘王命召伯,徹申伯土疆,以峙(具)其粻(糧)。’凡此徹田,徹土田,土疆,都是徹取公社土地的一部分作為公田;它只是為藉助人民進(jìn)行生產(chǎn)糧食的準(zhǔn)備,并不是直接征收什一的生產(chǎn)稅。”(徐中舒《先秦史論稿》97頁,巴蜀書社,1992)

這時,“公田”的性質(zhì)已經(jīng)轉(zhuǎn)化了。隨著這種轉(zhuǎn)化,精英集團(tuán)發(fā)育為完全寄生性的集團(tuán),而勞動者則淪為“治于人”而“食人”的供養(yǎng)者。

《詩經(jīng)·小雅•甫田》寫道:“倬被甫田,歲取十千。我取其陳,食我農(nóng)人,自古有年。”作者從田里“歲取十千”,而用陳梁來“食我農(nóng)人”,在他的觀念中,這樣的制度是“自古有年”,已經(jīng)延續(xù)很久了。作者的愿望則是:“乃求千斯倉,乃求萬斯箱”。

晉大夫郭偃在談?wù)擉P姬問題時的,曾比喻道:“其猶隸農(nóng)也,雖獲沃田,而勤易之,將不克饗,為人而已”。(《國語•晉語(一)》)可證春秋時代,“隸農(nóng)”已是廣泛存在的現(xiàn)象,所以在人們議論問題時,可用作比喻。

在西周,周王曾多次把土地賜給別人,他已經(jīng)有了土地支配權(quán),西周銅器銘文中,多有賜田的記載。

“周王對土地的支配權(quán)是在不斷發(fā)展,不斷擴(kuò)大的。在性質(zhì)上,它使原來屬于氏族的公有土地變?yōu)橥跤型恋兀涸诜秶希鼘ν恋氐闹錂?quán)由已墾地擴(kuò)大到未墾地,由近地區(qū)自己族人耕殖的土地擴(kuò)大到遠(yuǎn)方原非自己族人耕種的土地。荒地原來屬于氏族公有:周王繼承了這些土地的所有權(quán)。”(何茲全《中國古代社會》)

“土地王有出現(xiàn)的同時,土地諸侯所有和貴族所有也出現(xiàn)了。在氏族組織破壞的過程中,大大小小的氏族貴族和周王一樣,在竊奪著氏族公有財產(chǎn)成為他們自己的私有財產(chǎn),竊取氏族公有土地成為他們自己的私有土地。諸侯和貴族們又從周王那里取得土地。他們也和周王一樣,有權(quán)處理他們的土地,可以把土地給予別人。西周金銘文中,就有貴族把自己的土地賜給小貴族和以土地作為對別人的賠償?shù)挠涊d。”(同上)

據(jù)此,何茲全得出結(jié)論:“周代土地所有制不是國有制,王有不是國有。”考諸當(dāng)今“國有資產(chǎn)流失”,與周代“竊奪著氏族公有財產(chǎn)成為他們自己的私有財產(chǎn),竊取氏族公有土地成為他們自己的私有土地”何其神似。

所以,研究中國土地制度史的大家趙儷生認(rèn)為:“井田制”就是中國“土地私有化之濫觴”。

“土地,作為財產(chǎn)的主要構(gòu)成部分,在農(nóng)村公社階段,它已經(jīng)不是原始的公有制或完整的集體所有制了,這時已經(jīng)有了剝削階級。但這時的剝削階級(‘王’和各級貴族)跟資本主義的吸血鬼不能等同起來,他們吸血的機(jī)能還有局限。當(dāng)時還沒有比較純粹的服從私有者個人意志的那種私有。也還沒有私有者在政治上的代表——國家(專制主義)的那種國有。那時總的形勢是:完整的公有已經(jīng)喪失了,而比較完整的私有和國有則還沒有產(chǎn)生出來。幾種權(quán)(使用權(quán)、收益權(quán)、處分權(quán)等)還不是處在一種集中的狀態(tài)之下,而是處在一種分散的狀態(tài)之下。一個農(nóng)業(yè)勞動者,他在他一家人的‘份地’上有使用權(quán)和收益權(quán);但在‘份地’以外的大田塊上,則只有提供無償?shù)氖S鄤趧拥牧x務(wù),而收益權(quán)則歸貴族;最高的貴族——‘王’,則領(lǐng)有天下田地共主的名義,這也就是‘溥天之下,莫非王土’這句詩所反映的;

除勞動者和王與貴族之外,還有傳統(tǒng)久遠(yuǎn)的古老的共同體,那就是農(nóng)村公社,它不是一種可有可無的虛設(shè)機(jī)構(gòu),它手中也是有權(quán)的,它執(zhí)掌土地的分配和輪換,還有除開分配和輪換之外的一些其他公共職能。這些公共職能在逐漸向官僚體制的基層機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化,一旦轉(zhuǎn)化完成,那么,中央集權(quán)的官僚體制的專制主義國家也就形成了。”

(見 趙儷生 《中國土地制度史》 第二章)

“井田制”一方面以“公田”的名義,確定了上層成員的私田,并以法律規(guī)定勞動者為其服勞役;一方面給每個勞動者家庭一塊私田,使其在為“公田”服役后,可在私田上為自己生產(chǎn)生活資料。與啟動公權(quán)力私有化的“絕地天通”相比,“井田制”晚了整整千年以上,與夏啟的“家天下”相比,也晚了數(shù)百年。

我們看到,生產(chǎn)資料私有化過程,是在公權(quán)力私有化已經(jīng)發(fā)展到相當(dāng)程度后才啟動的。而且,在相當(dāng)長的時間內(nèi),都打著“公”的旗號。沒有公權(quán)力的私有化,生產(chǎn)資料的私有化是不可想象的。可見公權(quán)力的私有化是生產(chǎn)資料私有化的必要條件。

在“公有”外殼下的私有制中,勞動者的處境相當(dāng)悲慘,《詩經(jīng)》有大量的作品反映了這樣的處境和勞動者的憤懣。原來氏族公社之“公”漸漸從勞動者心中消失,打著“公”這個旗號的統(tǒng)治者,在勞動者心中的形象,漸漸演變?yōu)?ldquo;碩鼠”。這必然導(dǎo)致勞動者偷懶耍滑、出工不出力,使統(tǒng)治者監(jiān)督成本日漸上升。對統(tǒng)治者而言,核心的目標(biāo)函數(shù)是“效益”---即從勞動者那里獲取的產(chǎn)品。這驅(qū)使統(tǒng)治者不斷改善其手法。

趙儷生的深刻在于,他注意到,“古老的共同體”的公權(quán)力私有化,是土地私有化的前提,精英集團(tuán)首先關(guān)注的是“收益權(quán)”。此后在追求“收益權(quán)”效率的過程中,“使用權(quán)”、“處分權(quán)”問題逐步浮現(xiàn),才產(chǎn)生了“產(chǎn)權(quán)”的概念。

不但井田制生成源于公權(quán)力的私有化,井田制的瓦解,也源于攫取公權(quán)力的精英集團(tuán)保障自己獲取收益的努力。

管仲向齊桓公提出了“井田疇均”、“相地而衰征”(《國語•齊語》)的政策建議,前者意味著井田制事實(shí)上已經(jīng)被破壞。后者意味著“視土地之美惡及所生出以差征賦之輕重”。(韋昭的注釋)即建議朝廷以土地為征斂的依據(jù)。

魯宣公十五年(公元前594年),魯國初稅畝。《公羊傳》的解釋是“初者何?始也。稅畝者何?履畝而稅也。”《谷梁傳》稱是“公之去公田而履畝十取一也”。即從農(nóng)民耕種“公田”改為按耕地面積收稅。李劍農(nóng)解釋初稅畝道:

“既言稅畝,則不問耕作此田者為何人,凡保有此田之收益權(quán)者皆稅之;換言之,即直接負(fù)擔(dān)此畝稅者,為有地主資格之大小臣仆。前此之貢納,生于臣仆之身分關(guān)系,今之畝稅,則生于保有土地收益之關(guān)系,即為后世地主對于國家納田賦之始。”(見李劍農(nóng)著《先秦兩漢經(jīng)濟(jì)史稿》)。

史家認(rèn)為:“初稅畝的歷史意義是:它是中國稅制史上田租和田稅分離的開始。”(何茲全《中國古代社會》)此后所有擁有耕地者,都向按面積國家交稅,不但小自耕農(nóng)如此,貴如平原君者亦不例外。《史記•趙奢列傳》就記載了作為“田部吏”的趙奢,為收租稅而與平原君發(fā)生沖突的事件。

這樣的稅制意味著承認(rèn)土地?fù)碛姓叩?ldquo;產(chǎn)權(quán)”,生產(chǎn)資料(耕地)開始了法律上的私有化。于是土地可以自由流動。所以錢穆認(rèn)為“履畝而稅,確為自由私產(chǎn)形成之先聲也。”(錢穆《國史大綱》第二編 春秋戰(zhàn)國之部)

耕地是當(dāng)時最主要的生產(chǎn)資料,當(dāng)它成為法律上的“自由私產(chǎn)”后,兼并的過程就不可遏制了。從魯國實(shí)行“履畝而稅”(前594)到董仲舒生活的年代(前179年-前104年),約500年的兼并過程,展現(xiàn)在董仲舒眼前的現(xiàn)實(shí)是:

“古者稅民不過什一,其求易共;使民不過三日,其力易足。……至秦則不然。用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得買賣;富者田連仟陌,貧者亡立錐之地。又顓川澤之利,管山林之饒,荒淫越制,逾侈以相高。邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困!又加月為更卒,已復(fù),正為一歲,屯戍一歲。力役三十倍于古,田租、口賦、鹽鐵之利二十倍于古。或耕豪門之田,見稅什五。故貧民常衣牛馬之衣,而食犬彘之食。重以貪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,轉(zhuǎn)為盜賊。赭衣半道,斷獄歲以千萬數(shù)。” (《漢書·食貨志上》)

對一個統(tǒng)治著農(nóng)耕文明的中央集權(quán)官僚體系而言,保障占人口絕大多數(shù)的基層生產(chǎn)者不至于“亡逃山林,轉(zhuǎn)為盜賊”,無疑是生死攸關(guān)、壓倒一切的政治任務(wù),哪個王朝忽略了它,哪個王朝就等于在找死。那個年代土地是最主要的生產(chǎn)資料,落實(shí)這一任務(wù)的關(guān)鍵在于“耕者有其田”。這類口號反復(fù)出現(xiàn)在歷次農(nóng)民起義的旗幟上,也曾出現(xiàn)在孫中山的“民生主義”中,出現(xiàn)在西柏坡中共中央大院的墻上。這類口號的反復(fù)出現(xiàn),提醒人們正視生產(chǎn)者與生產(chǎn)資料間的關(guān)系。

董仲舒指出,土地流轉(zhuǎn)的后果是兼并激烈,導(dǎo)致“富者田連仟陌,貧者亡立錐之地”,失去土地的農(nóng)民只能“耕豪門之田”,于是需向豪門繳納一半的產(chǎn)出(“見稅什五”),陷于絕望之境,其整體社會后果是“民愁亡聊,亡逃山林,轉(zhuǎn)為盜賊。赭衣半道,斷獄歲以千萬數(shù)”

土地私有化導(dǎo)致了激烈的兼并。馬端臨在述及歷代田賦之制的變化時說:自從商鞅廢除井田制以來,“田既為庶人所擅,然亦為富者、貴者可得之。富者有貲(注:貲[zī]同“資”)可以買田,貴者有力可以占田,而耕田之夫率屬役富貴者矣。”(《文獻(xiàn)通考》卷2《田賦二歷代田賦之制》)

對此,宋人蘇洵有形象而深刻的描述:

“周之時,用井田,井田廢,田非耕者之所有,而有田者不耕也。耕者之田資于富民,富民之家地大業(yè)廣,阡陌連接,募召浮客,分耕其中,鞭笞驅(qū)役,視以奴仆,安坐四顧,指麾于其間;而役屬之民,夏為之耨,秋為之獲,無有一人違其節(jié)度以嬉。而田之所入,己得其半,耕者得其半。有田者一人而耕者十人,是以田主日累其半以至于富強(qiáng),耕者日食其半以至于窮餓而無告。”(蘇洵:《嘉祜集》卷5《田制》)

蘇洵觀察到,土地兼并導(dǎo)致一人有田而十人無田。那十人只好成為田主的“役屬之民”,而生產(chǎn)所得,田主一人得一半,十個耕者共分一半。這就是社會兩極分化的根源。

值得注意的是,生產(chǎn)資料私有制不但促進(jìn)了“食人”、“食于人”兩個集團(tuán)的分化,也促成了“食于人”集團(tuán)內(nèi)部的分化。本來這個集團(tuán)是靠權(quán)力亦即暴力,在“公”的名義下獲取收益的。出現(xiàn)私有產(chǎn)權(quán)后,漸漸形成了靠私有產(chǎn)權(quán)獲取收益的集團(tuán)。這個集團(tuán)對收益的汲取,威脅到權(quán)利集團(tuán)靠稅制獲得的收益,這導(dǎo)致兩者間遷延不斷的爭斗。

自漢至唐,各王朝不斷推出“名田制”、“授田制”、“占田課田制”、“均田制”等,其核心目標(biāo)均是抑制兼并,限制乃至禁止土地買賣,以保障大多數(shù)人口擁有最起碼的生產(chǎn)資料,保障政府稅基。這本質(zhì)上是中央政府與豪強(qiáng)之間的斗爭。前者著眼于社會的安定,著眼于韓德強(qiáng)所謂的“可持續(xù)剝削”(韓德強(qiáng)《國有企業(yè)與中國模式》在“2011中國國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇”發(fā)表的演講);后者著眼于眼前的一己之私。前者雖然位高權(quán)重,卻敵不過后者的人多勢眾。到中唐開元、天寶間,均田制弛壞,唐德宗建中元年(780年),行楊炎的兩稅法,均田制正式消亡。“兼并者不復(fù)追正,貧弱者不復(fù)田業(yè),姑定額取稅而已”(《文獻(xiàn)通考》卷3《田賦三》)。政府不再限制兼并者,也不再管貧弱者有無生產(chǎn)資料,只管收稅。與之相應(yīng),文獻(xiàn)中帶有貶義的“豪民”、“兼并之徒”等稱謂被中性的“田主”替代,恰如今天“資本家”被改稱為“企業(yè)家”乃至“改革家”。

此后,歷史進(jìn)入“不立田制”的時代。中央政府放棄了建立在“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”理念上的“國有”觀念,承認(rèn)豪強(qiáng)們的私有產(chǎn)權(quán)不可侵犯,允許土地買賣。這一變化意義之巨大,史學(xué)家們認(rèn)為它“如不亞于、也是僅次于春秋戰(zhàn)國之際”(葛金芳《20世紀(jì)以來唐宋之際經(jīng)濟(jì)政策研究綜述》)。

至此,基于“產(chǎn)權(quán)”的生產(chǎn)資料私有制才正式確立。這距西周的井田制已經(jīng)約兩千年,距公權(quán)力私有化完成的秦代郡縣制已近千年。

甚至在生產(chǎn)資料私有制確立很久以后,原始公社管理公共財產(chǎn)的形態(tài),作為活的歷史遺跡,還長期存在,如各宗族的“族田”、“族產(chǎn)”、“公山”。

基于當(dāng)時歐美文化學(xué)者、人類學(xué)者的研究(尤其注重摩爾根的研究),恩格斯在《家庭、私有制和國家的起源》中描繪了人類文明的起源:早期的氏族、部落是以血親為紐帶的公有制社會,隨著分工的發(fā)展,先是出現(xiàn)了兩性間的分工,由此出現(xiàn)了私有財產(chǎn),逐漸形成了生產(chǎn)資料的私有制,與此同時,社會發(fā)生了階級分化,在此基礎(chǔ)上才誕生了國家這個階級壓迫的工具。

恩格斯沒能接觸到中國的史料,而中國在人類社會中占有不可或缺的分量。今天,我們已經(jīng)有條件研究這些恩格斯沒能接觸到的資料,社會主義運(yùn)動的勃興與衰落更提供給我們多個不同的研究視角。上述對早期中華文明的觀察,揭示出的歷史演化軌跡顯然異于恩格斯的描述。

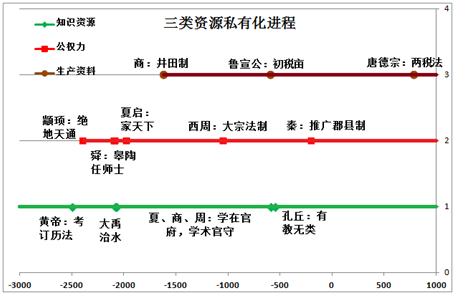

“大道既隱”是一個漫長的過程,它包含三個依次啟動,但時間上又部分重疊的子過程:首先啟動的是知識資源的私有化,它為公權(quán)力的私有化開辟了道路,而公權(quán)力的私有化又為生產(chǎn)資料的私有化提供了社會環(huán)境。除知識資源私有化何時啟動漫不可考外,后兩個子過程都各自經(jīng)歷了約兩千年的歷程,而整個“大道既隱”的過程,至少經(jīng)歷了三千年以上(見圖8)。

圖8:三類資源私有化進(jìn)程示意圖

總之,從公有制開始蛻變到私有制確立,決非一蹴而就。私有制是在公有制內(nèi)部孕育成長出來的。考諸當(dāng)今“社會主義”國家的“和平演變”,第一步不是建立生產(chǎn)資料私有制。在蘇聯(lián),是建立“官僚等級名錄制”,用“部長會議”取代“工農(nóng)兵代表蘇維埃”,使之淪為禮儀性、象征性機(jī)關(guān)。在中國是“正規(guī)化”、“軍銜制”,在造反的農(nóng)民軍基礎(chǔ)上建立一個新的官僚集團(tuán),盡管遭到毛澤東的抵制,甚至為此而發(fā)動了文化大革命,卻無濟(jì)濟(jì)于事。蘇聯(lián)正式確立私有制,是在官僚集團(tuán)拋棄蘇聯(lián)這個政體之后;而中國的“土地劃撥”、“MBO”之類則是在“非毛化”,從憲法中刪除“四大自由”,“全民所有”改稱“國有”之后,換而言之,都是在官僚集團(tuán)事實(shí)上完全控制了公權(quán)力,而百姓根本沒有合法的反對途徑之后。

由于“公”這面旗幟神圣而不可侵犯,聰明的精英集團(tuán)總是盡可能地?fù)]舞它。所以我們看到,歷史上的精英集團(tuán)總是死死盯住公權(quán)力,中國的私有制始終是以公權(quán)力的私有制為核心。承平時期,精英集團(tuán)上層以宮廷斗爭為主要目標(biāo),其下層則以入仕和官場攀援為首要目標(biāo);亂世則專注于“逐鹿中原”。把持了公權(quán)力,精英集團(tuán)就有了便利的條件,大肆兼并土地,搞自己的私有財產(chǎn)了。其中肆無忌憚?wù)撸踔炼⑸?ldquo;國有資產(chǎn)”,大搞“MBO”。到了這一步,離天下大亂也就不遠(yuǎn)了。

在知識資源、公權(quán)力、生產(chǎn)資料私有化的過程中,一個重要的因素不可忽視,那就是分工。下面我們就從分工的視角觀察中國社會的演化。

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號