孫悟空這一形象為當(dāng)代史浸染,亦在當(dāng)代史中拖曳出多重刻痕。如同一個(gè)密碼、一句暗語(yǔ)、一處機(jī)關(guān)、一道或童稚或蒼涼的氤氳,可以瞬間觸發(fā)、開(kāi)啟幾代人的記憶深處。白惠元這本專(zhuān)著便似乎是在轉(zhuǎn)動(dòng)密室,展露并探究這個(gè)千變?nèi)f化、千奇百怪的形象內(nèi)里的文化記憶與社會(huì)機(jī)制。在文學(xué)研究與文化研究之間,在形象學(xué)與幽靈學(xué)之間,在記憶與現(xiàn)實(shí)之間,在人與后人之間,展開(kāi)一次搖曳生姿的文學(xué)之旅,亦是追問(wèn)與苦思的歷程。

——戴錦華(北京大學(xué)中文系教授)

排雄陣,礪槍刀,

敗瘟神,驅(qū)強(qiáng)暴。

管叫他膽戰(zhàn)魂消,

玉帝折腰!

——1956年京劇《大鬧天宮》

此事只宜智取,

不可力敵。

——1961年紹劇《孫悟空三打白骨精》

“猴戲”又稱(chēng)悟空戲,是中國(guó)戲曲史上為數(shù)不多的由角色命名的劇種。猴戲拔群而出,不只因?qū)O悟空的文學(xué)形象深入人心,更緣于其獨(dú)特的舞臺(tái)藝術(shù)程式。在中國(guó)現(xiàn)代思想史、文化史的視閾之內(nèi),重新考察孫悟空形象嬗變,“猴戲”是不可跳過(guò)的。可以說(shuō),50-70年代的猴戲改造真正實(shí)現(xiàn)了孫悟空形象的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,而其戲曲形式風(fēng)格更是直接影響了孫悟空在新時(shí)期大眾文化場(chǎng)域內(nèi)的再現(xiàn)。作為新中國(guó)“情感結(jié)構(gòu)”的組成部分,“猴戲”形構(gòu)了孫悟空形象的接受方式,戲曲化的孫悟空也就成為不斷復(fù)制再生產(chǎn)的形象模版。

考察新中國(guó)的猴戲改造,必從內(nèi)容與形式兩個(gè)層面展開(kāi),前者關(guān)注戲曲劇本的改寫(xiě),后者關(guān)注表演風(fēng)格的流變。我們?cè)噲D提出以下幾個(gè)問(wèn)題:50-70年代的“戲曲改革”如何實(shí)現(xiàn)了猴戲的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型?從京劇《大鬧天宮》到紹劇《孫悟空三打白骨精》,猴戲改造的敘事焦點(diǎn)與問(wèn)題意識(shí)如何嬗變?在形式沿革的背后,是怎樣的意識(shí)形態(tài)更替?而猴戲在文革中被改寫(xiě)為連環(huán)畫(huà)的歷史命運(yùn),又如何在文化政治策略的意義上得以理解?

1 “推陳出新”:猴戲的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型

猴戲現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的直接歷史語(yǔ)境是“戲曲改革”。談及50-70年代的新中國(guó)戲曲改革運(yùn)動(dòng),首先是毛澤東“推陳出新”的四字方針。事實(shí)上,此四字方針的產(chǎn)生過(guò)程是需要被歷史化的:早在1942年10月延安平劇[1]研究院成立時(shí),毛澤東就題詞“推陳出新”;1949年7月,中華全國(guó)戲曲改進(jìn)會(huì)籌委會(huì)[2]成立,毛澤東再次題詞“推陳出新”;建國(guó)后,中國(guó)戲曲研究院于1951年4月成立,毛澤東又一次題詞“百花齊放、推陳出新”。至此,“推陳出新”成為新中國(guó)戲曲改革運(yùn)動(dòng)的指導(dǎo)方針。

何謂“推陳出新”?1949年10月,馬少波在《戲曲報(bào)》上發(fā)表《正確執(zhí)行“推陳出新”的方針》,將其解讀為兩個(gè)要點(diǎn):“消滅封建的文化毒素,和接受優(yōu)秀的民族藝術(shù)遺產(chǎn)”。“二者乃是一個(gè)任務(wù)的兩面,萬(wàn)萬(wàn)不能片面的孤立起來(lái)。消滅封建文化,是指消滅封建文化在群眾思想中有害的影響的部分,不允許連同藝術(shù)上以至思想上的某些優(yōu)秀成分‘玉石俱焚’;接受民族藝術(shù)遺產(chǎn),是指繼承與發(fā)展民放藝術(shù)中的優(yōu)秀成分,并非把思想上以至藝術(shù)上對(duì)人民有害的、落后的東西,無(wú)批判的原封保留下來(lái)(古代戲劇文物保藏例外)。”[3]顯然,文化領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于舊戲曲的揚(yáng)棄態(tài)度是清晰的共識(shí),但“推陳出新”之“新”在何處?方向仍有些模糊,這也成為后來(lái)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。1950年12月1日,田漢在全國(guó)戲曲工作會(huì)上作了題為《為愛(ài)國(guó)主義的人民新戲曲而奮斗》的報(bào)告,提出“從新民主主義的民族的、科學(xué)的、人民大眾的立場(chǎng)評(píng)價(jià)舊戲曲”,“對(duì)于能發(fā)揚(yáng)新愛(ài)國(guó)主義精神,與革命的英雄主義,有助于反抗侵略、保衛(wèi)和平、提倡人類(lèi)正義、反抗壓迫、爭(zhēng)取民主自由的戲曲應(yīng)予以特別表?yè)P(yáng)、推廣”[4]。這一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)在政務(wù)院發(fā)布于1951年的“五五指示”中被落實(shí)為“人民戲曲”,即“以民主精神與愛(ài)國(guó)精神教育廣大人民的重要武器”[5]。如此,“人民性”才成為“推陳出新”的破題關(guān)鍵詞。

那么,如何在舊戲曲中挖掘出人民性呢?具體到“猴戲”這一特殊劇種,是要區(qū)分“神話戲”與“迷信戲”。“神話往往是敢于反抗神的權(quán)威的,如孫悟空的反抗玉皇大帝,牛郎織女的反抗王母;迷信則是宣傳人對(duì)于神的無(wú)力,必須做神的奴隸和犧牲品。因此,神話往往是鼓勵(lì)人努力擺脫自己所處的奴隸的地位而追求一種真正的人的生活,迷信則是使人心甘情愿地安于做奴隸,并把奴隸的鎖鏈加以美化。”[6]雖然,周揚(yáng)高度肯定了《鬧天宮》的思想意義,但這并不代表一切傳統(tǒng)猴戲皆可被新民主主義文化結(jié)構(gòu)所接納,典型反例是《鬧地府》。《鬧地府》的劇情從孫悟空龍宮借寶之后講起,龍王將此事告訴閻羅王,閻羅王命黑白無(wú)常將孫悟空魂魄拘到森羅殿,并私改生死簿,孫悟空因此大鬧陰曹。雖然結(jié)局是孫悟空戰(zhàn)勝眾鬼卒,撕毀生死簿,但這內(nèi)容上的“勝利”并無(wú)法拯救《鬧地府》被批判乃至停演的歷史命運(yùn),因?yàn)槠湫问缴系年幧植烙秀S谌嗣窠ㄔO(shè)新中國(guó)的樂(lè)觀情緒,因而也被劃入“迷信戲”。馬少波就此總結(jié)道:“同是孫行者反封建統(tǒng)治的戲劇,《鬧天宮》是神話,而《鬧地府》不是,至少不是好的神話。為什么呢?因?yàn)殛幉艿馗墓須馍惲_、判官、牛頭、馬面等等的猙獰面目,使得中國(guó)人民心驚膽寒這么多年;盡管像《鬧地府》、《鍘判官》一類(lèi)的戲有一點(diǎn)積極的意義吧,但是在今天新民主主義的社會(huì),陰曹地府中的陰森恐怖的形象,盡可能避免為好,實(shí)在不必要再搬到人民面前加深印象,恐嚇人民了。”[7]

白惠元《英雄變格:孫悟空與現(xiàn)代中國(guó)的自我超越》

生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,

2017-11,ISBN: 9787108060563

可見(jiàn),旨在建構(gòu)“人民性”的戲曲改革必須是內(nèi)容與形式層面的雙重改革,缺一不可。《鬧地府》因形式上的黑暗恐怖而被劃入“迷信戲”,這提示我們需要對(duì)“人民性”做更加深入的討論:為何“人民性”是反迷信的?在周揚(yáng)看來(lái),“人民性”正意味著“現(xiàn)實(shí)主義”:“中國(guó)戲曲達(dá)到了相當(dāng)高度的現(xiàn)實(shí)主義,并不是偶然的。中國(guó)戲曲,從它的黃金時(shí)代——元代到現(xiàn)在,已經(jīng)有了近七百年的歷史;它在幾百年的發(fā)展過(guò)程中不斷地被人民的創(chuàng)作所補(bǔ)充、修正和豐富。中國(guó)現(xiàn)有各種戲曲,都是由民間戲曲發(fā)展而來(lái)的。京劇雖曾進(jìn)入過(guò)宮庭,但它的基礎(chǔ)仍是民間的,并且始終保持了和人民的聯(lián)系。”[8]在馬克思主義文藝觀中,形式上抽象寫(xiě)意的中國(guó)戲曲就這樣被歸入“現(xiàn)實(shí)主義”,其文藝策略是將“民間”置換為“人民”。換言之,將“民間性”改造成“人民性”正是50-70年代中國(guó)戲曲改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在民間性/人民性的維度中重新思考“猴戲”之改造,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),游戲性/政治性是一組核心概念。一方面,猴戲表演者本身介于武生與武丑兩個(gè)行當(dāng)之間,其表演時(shí)常融入“丑”行慣用的雜耍類(lèi)身體動(dòng)作,強(qiáng)調(diào)趣味性與游戲性,這是戲曲歷史所積淀的藝術(shù)傳統(tǒng)。在赫伊津哈看來(lái),所謂“游戲”指向一種非功利性,它“立于欲望和要求的當(dāng)下滿(mǎn)足之外”,“實(shí)際上它打斷了欲望的進(jìn)程”[9],是目的論的反面。說(shuō)到底,這種游戲性還是一個(gè)文化闡釋的問(wèn)題,是民國(guó)社會(huì)如何理解《西游記》主旨的問(wèn)題。對(duì)此,胡適《〈西游記〉考證》所提出的“游戲說(shuō)”影響甚大,民間對(duì)《西游記》的理解正是“那極淺極明白的滑稽意味和玩世精神”[10]。可另一方面,新中國(guó)戲曲改革強(qiáng)調(diào)政治性表達(dá),突出激進(jìn)的革命訴求,所謂“推陳出新”之“新”正在于對(duì)新中國(guó)人民之欲望與訴求的幸福承諾,是關(guān)于歷史的目的論表述。于是,也就不難理解1955年馮沅君對(duì)胡適“游戲說(shuō)”的批判:“他將趣味——滑稽、詼諧的趣味提到第一位,用它來(lái)代替作品的現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作方法,代替作品的富有斗爭(zhēng)性的思想內(nèi)容,以達(dá)到他的卑鄙無(wú)賴(lài)的抽出作品的社會(huì)意義的目的。”[11]所謂現(xiàn)實(shí)主義與玩世主義的對(duì)立,正是人民與游民、人民性與民間性的對(duì)立,“猴戲”的游戲性成為其接受政治改造的主要障礙。

然而,新中國(guó)戲曲改革真的能將“民間性”徹底改造為“人民性”嗎?事實(shí)上,50-60年代經(jīng)過(guò)改造的“猴戲”依然是雜合狀態(tài),呈現(xiàn)為游戲性與政治性的協(xié)商——政治性無(wú)法化約游戲性,游戲性亦無(wú)法解構(gòu)政治性。從根本上說(shuō),猴戲之改造是不徹底的。“‘改戲’的目標(biāo)主要是用新的意識(shí)形態(tài)來(lái)整理和改造舊戲,引導(dǎo)矯正大眾的審美趣味,規(guī)范人們對(duì)歷史、現(xiàn)實(shí)的想象方式,再造民眾的社會(huì)生活秩序和倫理道德觀念,從而塑造出新時(shí)代所需要的‘人民’主體。但這種改造也必須考慮到大眾的接受程度和實(shí)際的教育效果,從中也就多少能看出戲改限度之所在。”[12]猴戲改造之“限度”,恰在于戲曲傳統(tǒng)基質(zhì)對(duì)意識(shí)形態(tài)的抵抗。以1956年李少春版京劇《大鬧天宮》為例,孫悟空的造型(如圖1)繼承了中國(guó)戲曲傳統(tǒng)程式,其舞臺(tái)服飾本身就是文化符號(hào),有必要在能指/所指的意義上進(jìn)行解讀:孫悟空頭上所戴的“草王盔”對(duì)應(yīng)于皇帽存在,通常用來(lái)指稱(chēng)非正統(tǒng)的稱(chēng)王稱(chēng)霸者,或者農(nóng)民起義領(lǐng)袖;草王盔兩側(cè)所插的“翎子”亦不同于皇帽的兩束穗,通常用來(lái)指稱(chēng)草莽英雄或鬼怪;而孫悟空所戴“狐尾”,亦是北國(guó)番邦少數(shù)民族的象征。總之,猴戲的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型依然保留了帶有君臣、正邪、夷狄意味的傳統(tǒng)民間文化符號(hào),這是“人民性”建構(gòu)所無(wú)法化約的剩余物,它們是感性而又堅(jiān)固的日常生活倫理秩序,對(duì)意識(shí)形態(tài)統(tǒng)制構(gòu)成了一種質(zhì)詢(xún)。

圖一:李少春在1956版京劇《大鬧天宮》中的造型

因此,我們既要看到“人民性”對(duì)“民間性”的改造,也要看到“民間性”對(duì)“人民性”的抵抗。所謂“新中國(guó)猴戲改造”絕非單一維度的結(jié)論,而是一個(gè)始終在進(jìn)行中的、充滿(mǎn)話語(yǔ)權(quán)力交鋒協(xié)商的過(guò)程。我們必須將猴戲之現(xiàn)代轉(zhuǎn)型放置于現(xiàn)代性的民族—國(guó)家視野之中,放置于現(xiàn)代中國(guó)獨(dú)特的歷史經(jīng)驗(yàn)之中。對(duì)此,張煉紅曾提出錨定“戲曲改革”的三重歷史坐標(biāo):其一是晚清“戲曲改良”以降的中國(guó)近現(xiàn)代戲曲改革進(jìn)程,其二是中國(guó)社會(huì)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型與“游民文化”的日益消解,其三是始自延安的革命大眾文藝改造運(yùn)動(dòng)[13]。三者彼此纏繞,缺一不可。特別是延安文藝的傳統(tǒng),只有將40年代的“新秧歌”與文革時(shí)期的“樣板戲”一體化,才能洞悉猴戲改造更為深刻的歷史邏輯——地方戲國(guó)家化。為了更加細(xì)致地討論這個(gè)議題,我們將以1956年的京劇《大鬧天宮》和1961年的紹劇《孫悟空三打白骨精》為典型文本,解讀其改造方式與敘事策略。

2 主體的顛倒:從京劇《安天會(huì)》到《大鬧天宮》

1951年,為準(zhǔn)備中國(guó)京劇院出國(guó)公演,翁偶虹、李少春在傳統(tǒng)戲《安天會(huì)》的基礎(chǔ)之上,重新改編了一出《鬧天宮》,國(guó)際反響十分強(qiáng)烈。回國(guó)后,馬少波、李少春向周恩來(lái)總理匯報(bào)情況,談話間,周總理指示李少春應(yīng)把《鬧天宮》擴(kuò)大篇幅,重新編排一部《大鬧天宮》,由翁偶虹執(zhí)筆。毫無(wú)疑問(wèn),從《安天會(huì)》到《大鬧天宮》的改編是一次情節(jié)擴(kuò)容:《安天會(huì)》僅存“偷桃”、“盜丹”、“大戰(zhàn)”等關(guān)目;《大鬧天宮》則增加了“龍宮借寶”、“凌霄殿下詔”、“花果山請(qǐng)猴”、“封弼馬溫”、“鬧御馬圈”、“初敗天兵”、“二次請(qǐng)猴”等關(guān)目,補(bǔ)充了相對(duì)完整的情節(jié)前史。作為敘事策略,《大鬧天宮》的情節(jié)擴(kuò)容有其歷史必然性,編劇翁偶虹對(duì)這些關(guān)目的重組,是以清朝以降的猴戲發(fā)展史為基礎(chǔ)的,所以,我們也必須將1956年的京劇《大鬧天宮》放置于更為廣闊的歷史譜系之中。

《大鬧天宮》的前史最早可追溯至清朝乾隆年間的連臺(tái)本戲《昇平寶筏》,共二百四十出。所謂“連臺(tái)本戲”,即連續(xù)數(shù)日接演一整本大戲,《昇平寶筏》正是將《西游記》的全部故事搬上戲曲舞臺(tái)。需要注意的是,《昇平寶筏》的演出地點(diǎn)并非民間,而是皇宮之內(nèi),因此,其創(chuàng)作方式本就是皇帝敕制,旨在慶祝節(jié)日。據(jù)《嘯亭續(xù)錄》記載:“乾隆初,純皇帝以海內(nèi)昇平,命張文敏制諸院本進(jìn)呈,以備樂(lè)部演習(xí),凡各節(jié)令皆奏演。……演唐玄奘西域取經(jīng)事,謂之《昇平寶筏》,于上元前后日奏之。其曲文皆文敏親制,詞藻奇麗,引用內(nèi)典經(jīng)卷,大為超妙。”[14]可見(jiàn),這一整臺(tái)西游戲的創(chuàng)作初衷是“海內(nèi)升平”,是用來(lái)穩(wěn)固清王朝的統(tǒng)治秩序,因此,尊奉王道、改邪歸正是其基本主題。在如來(lái)佛收伏孫悟空之后,創(chuàng)作者特加入描繪天界歡慶除妖的一出,題為“廓清饞虎慶安天”,后世之《安天會(huì)》正由此得名。所謂“饞虎”就是孫悟空,他是天界秩序的擾亂者,也是清王朝統(tǒng)治的絕對(duì)他者,因而與之相關(guān)的戲曲唱詞也就充滿(mǎn)了“鎮(zhèn)壓逆賊”的警世意味,諸如第十六出里征討孫悟空的這幾句:“斬妖獼,肉成泥,借他警醒世人迷。騰騰火焰,毫光放頂煞稀奇。”[15]

無(wú)獨(dú)有偶,北洋政府也曾試圖模仿《昇平寶筏》,創(chuàng)制一出《新安天會(huì)》。1915年9月16日,為慶賀袁世凱57歲壽辰,《新安天會(huì)》正式上演,整出戲在歌頌天庭收伏孫悟空的豐功偉績(jī)的同時(shí),也直接將“二次革命”失敗者孫中山、黃興、李烈鈞等丑化為獸類(lèi)。據(jù)《洪憲紀(jì)事詩(shī)本事簿注》記載:“《新安天會(huì)》劇,盡取第一舞臺(tái)演《安天會(huì)》子弟排演之。藝成于項(xiàng)城生日,開(kāi)廣宴于南海,京中文武外賓皆觀劇,先演《盜函》,次演《新安天會(huì)》。劇中情節(jié)為孫悟空大鬧天宮,后逃往水簾洞,天兵天將十二金甲神人,圍困水簾洞,孫悟空又縱一筋斗云逃往東勝神洲,擾亂中國(guó),號(hào)稱(chēng)天運(yùn)大圣仙府逸人,化為八字胡,兩角上卷,以東方德國(guó)威廉第二自命,形相狀態(tài),儼然化裝之中山先生也。……玉皇大帝一日登殿,見(jiàn)東勝神洲之震旦古國(guó),殺氣騰騰,生民涂炭,派值日星官下視,歸奏紅云殿前,謂弼馬瘟逃逸下界,又調(diào)集呶啰,霸占該土,努力作亂。玉皇大怒,詔令廣德星君下凡,掃除惡魔,降生陳州府,應(yīng)天順人,君臨諸夏。……古怪刁鉆,變化不來(lái),叩頭乞命,班師回朝,俘牽受降。文武百官群上圣天子平南頌,歌美功德。”[16]然而,《新安天會(huì)》一經(jīng)創(chuàng)制即遭遇民間戲曲界的全力抵制,譚鑫培、孫菊仙曾先后辭演此劇,爾后,該劇又因劇情之荒誕無(wú)稽而被諫止,成了中國(guó)戲曲史上最短命的新編戲之一。我們必須追問(wèn):為什么《新天安會(huì)》無(wú)法復(fù)制《昇平寶筏》的意識(shí)形態(tài)統(tǒng)治力?北洋政府再一次試圖將孫悟空標(biāo)識(shí)為文化他者,卻遭遇了徹底的失敗,這恰恰說(shuō)明民國(guó)初期的民間文化對(duì)“復(fù)辟”的官方意識(shí)形態(tài)構(gòu)成了一種抵制。傳統(tǒng)戲《安天會(huì)》固然一次次上演,但在近代革命文化的陶染之下,孫悟空之“偷桃”、“盜丹”與“大戰(zhàn)”具有了反諷、解構(gòu)帝制權(quán)威的意味,他開(kāi)始成為民間確認(rèn)的反封建主體。正是晚清民初時(shí)期民間與官方敘述話語(yǔ)的分裂,開(kāi)啟了孫悟空在文化意義上的主體化進(jìn)程。

事實(shí)上,官方話語(yǔ)與民間話語(yǔ)的斷裂一直是民國(guó)社會(huì)文化的主要癥候,后來(lái),隨著抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā),民族話語(yǔ)驟然浮出歷史地表,則進(jìn)一步將問(wèn)題復(fù)雜化。北洋政府的新編戲《新安天會(huì)》是官方話語(yǔ)試圖征用民間話語(yǔ)的典型案例,其失敗恰恰反證了二者的不可彌合,在更多的時(shí)候,兩種話語(yǔ)是并置于同一文本之內(nèi)的,如1928年楊小樓版《安天會(huì)》。作為1956年京劇《大鬧天宮》的前身,這一版本的戲曲劇本有必要與戲改后的版本進(jìn)行細(xì)致的對(duì)比。楊小樓版《安天會(huì)》共十四場(chǎng),主要涉及“偷桃”、“盜丹”、“大戰(zhàn)”三個(gè)關(guān)目,基本是折子戲的形態(tài),細(xì)察其劇情邏輯,卻已是自相矛盾:孫悟空大鬧蟠桃會(huì)時(shí),唱的是“且飽餐赤麟蹄龍肝鰲鲊”,反抗對(duì)象直指封建皇權(quán),這種憤怒分明是民間革命沖動(dòng)的涌現(xiàn);可到了結(jié)尾,《安天會(huì)》卻又回返至《昇平寶筏》的敘事理路,如《紅繡鞋》一曲,“將猴頭萬(wàn)剮千刀,筋挑骨剔,肢敲肢敲,尸骸零落喪荒郊,警醒后人,瞧火光崩,焰騰霄”[17],此類(lèi)警世宣言顯然是前清皇權(quán)話語(yǔ)的印痕。因此,1928年楊小樓版《安天會(huì)》呈現(xiàn)出官方與民間、皇權(quán)與革命、前清與民國(guó)等多種話語(yǔ)權(quán)力的雜糅狀態(tài),而新中國(guó)猴戲改造的目標(biāo),正是厘清這種“雜糅”,使之呈現(xiàn)出純?nèi)豁槙车母锩壿嫛上鄥⒄眨猜曁幍母膶?xiě)尤其顯著,《大鬧天宮》將“收伏孫悟空”的情節(jié)改寫(xiě)為“孫悟空凱旋花果山”,唱詞的表演主體也發(fā)生了變化:

《安天會(huì)·尾聲》(1928)

猴頭自作休推掉,觸犯天條鬧靈霄,將他魂魄煎熬決不饒。[18]

《大鬧天宮·凱旋歌》(1956)

腐朽天宮裝門(mén)面,千鈞棒下絮一團(tuán)。

天將狼狽逃,天兵鳥(niǎo)獸散。

凱歌唱徹花果山,凱歌唱徹花果山。[19]

從《安天會(huì)》到《大鬧天宮》,劇目名稱(chēng)的變化本身就反映出“主體的顛倒”:前者的主體是天庭,是封建皇權(quán);后者的主體才是孫悟空,是革命者。可以說(shuō),“主體的顛倒”是新中國(guó)文藝改造的首要步驟。早在1944年初,毛澤東在觀看了新編京劇《逼上梁山》之后,就提出了“主體的顛倒”的重要性:“歷史是人民創(chuàng)造的,但在舊戲舞臺(tái)上(在一切離開(kāi)人民的舊文學(xué)舊藝術(shù)上)人民卻成了渣滓,由老爺太太少爺小姐們統(tǒng)治著舞臺(tái),這種歷史的顛倒,現(xiàn)在由你們?cè)兕嵉惯^(guò)來(lái),恢復(fù)了歷史的面目,從此舊劇開(kāi)了新生面,所以值得慶賀。”[20]后來(lái),“把顛倒的歷史顛倒過(guò)來(lái)”成為了新中國(guó)戲曲改革的重要綱領(lǐng),這種“顛倒”的本質(zhì)是建立一種全新歷史觀,即馬克思主義唯物史觀。在這種指導(dǎo)思想之下,新中國(guó)的戲曲改革與晚清以來(lái)的戲曲改良有著本質(zhì)區(qū)別,其改革方式不再局限于民間,而是采取自上而下的方式。具體到京劇《大鬧天宮》,翁偶虹在改編劇本之時(shí),直接收到了周恩來(lái)總理具體至文本細(xì)節(jié)的三點(diǎn)指示:“一、寫(xiě)出孫悟空的徹底反抗性;二、寫(xiě)出天宮玉帝的陰謀;三、寫(xiě)出孫悟空以樸素的才華斗敗了舞文弄墨的天喜星君。”[21]顯然,前兩點(diǎn)指示重新確認(rèn)了主體與他者:孫悟空才是真正主體,而“主體的顛倒”指向的是“人民性”,只有人民才是天然正義的,其反抗也必然是徹底的。相比之下,周總理的第三條指示則更加耐人尋味——為何要加入孫悟空與天喜星君的“文武之辯”?這一段落是否揭示出“人民性”的另一側(cè)面?

孫悟空(略一思索,故意拿天喜取笑)好!你且聽(tīng)來(lái):自大有一點(diǎn),是個(gè)什么字?

天 喜(思索)自大有一點(diǎn)?是個(gè)臭字。

孫悟空猜得不錯(cuò)。半邊墻,立個(gè)犬,是個(gè)什么字?

天 喜(思索)是個(gè)狀(狀)字。

孫悟空不方不尖?

天 喜(思索)是個(gè)元(圓)字。

孫悟空不咸不甜?

天 喜(思索)是個(gè)酸字。

孫悟空非霧非煙?

天 喜(思索)是個(gè)氣字。

孫悟空勇往直前?

天 喜(思索)是個(gè)沖字。

孫悟空人扛二棍,一長(zhǎng)一短?

天 喜(思索)是個(gè)天字。

孫悟空共猜幾個(gè)字?

天 喜臭、狀、元、酸、氣、沖、天,共是七個(gè)字。

孫悟空什么?

天 喜臭狀元酸氣沖天。[22]

孫悟空與天喜星君的這場(chǎng)戲出自《大鬧天宮》第四場(chǎng),發(fā)生在御馬監(jiān),風(fēng)格上充滿(mǎn)諧趣。天喜星君不可一世的文才竟被孫悟空的民間智慧所擊敗,這場(chǎng)“文武之辯”或可揭示出新中國(guó)主體改造的另一面向:知識(shí)分子與勞動(dòng)階級(jí)的關(guān)系問(wèn)題。澳大利亞學(xué)者雷金慶曾以“文武”為核心概念,討論中國(guó)的社會(huì)性別與男性氣質(zhì)。在他看來(lái),“文武”之始祖可追溯至孔子與關(guān)羽,因?yàn)槎叨冀?jīng)歷了從世俗歷史人物到民間宗教信仰的神化過(guò)程,到了20世紀(jì),中國(guó)社會(huì)的男性氣質(zhì)呈現(xiàn)出由“文”向“武”的滑動(dòng)過(guò)程:“西方帝國(guó)主義和日本的侵略對(duì)中國(guó)男性的身份認(rèn)同產(chǎn)生了很大的影響。接踵而至的社會(huì)亂象巨大如斯,以致中國(guó)(在西方列強(qiáng)的幫助下)在20世紀(jì)中葉關(guān)閉了大門(mén),試圖在一個(gè)符合僵化意識(shí)形態(tài)決定性特征的勞動(dòng)階級(jí)英雄的虛幻世界里創(chuàng)造自己的命運(yùn)。”[23]誠(chéng)然,與反抗玉帝相比,孫悟空與天喜星君的辯論是“人民性”更為內(nèi)在化的一副面孔。它預(yù)示著,在“顛倒的歷史顛倒過(guò)來(lái)”以后,在新民主主義革命取得勝利以后,如何處理人民內(nèi)部矛盾將成為社會(huì)主義革命的重要議題,這也是紹劇《孫悟空三打白骨精》應(yīng)運(yùn)而生的歷史語(yǔ)境。

3 階級(jí)話語(yǔ)/民族話語(yǔ):紹劇《孫悟空三打白骨精》及其論爭(zhēng)

1957年,浙江紹劇團(tuán)決定排演《孫悟空三打白骨精》。這出戲本來(lái)是七齡童編排的《西游記》連臺(tái)本戲其中一折,通過(guò)劇作家顧錫東和七齡童共同改編整理后,參加了浙江省第二屆戲曲觀摩匯演,獲得了劇本一等獎(jiǎng)。1961年初,浙江紹劇團(tuán)接到一項(xiàng)新任務(wù),上海天馬電影制片廠將把《孫悟空三打白骨精》制成彩色戲曲片,紹劇團(tuán)立刻成立了由藝術(shù)骨干組成的“中心小組”。在浙江省委宣傳部、省文化局的領(lǐng)導(dǎo)下,浙江紹劇團(tuán)組成了以王顧明為首的《孫悟空三打白骨精》劇本修改小組,由顧錫東、貝庚執(zhí)筆,先后易稿24次,對(duì)劇本進(jìn)行了大幅度修改。如此自上而下的改編方式,旨在將地方戲國(guó)家化。1961年春,戲曲電影《孫悟空三打白骨精》開(kāi)始在全國(guó)熱映,觀眾反響強(qiáng)烈。同年10月6日,乘電影之東風(fēng),浙江紹劇團(tuán)攜舞臺(tái)版《孫悟空三打白骨精》再次來(lái)京演出,引起轟動(dòng)。10月10日,經(jīng)周恩來(lái)總理推薦,劇團(tuán)應(yīng)邀進(jìn)入懷仁堂演出,毛澤東、董必武、郭沫若等前來(lái)觀劇,高度評(píng)價(jià)了這出戲,并寫(xiě)成四首七律唱和詩(shī),因而將這部紹劇標(biāo)識(shí)為社會(huì)主義中國(guó)的一次重要文化事件。

我們首先要進(jìn)入的仍是敘事策略層面。在1957年的版本中,劇情包括白骨精與黃袍怪兩部分:唐僧師徒路遇白骨精,白骨精三次變化,最終被孫悟空打死,唐僧責(zé)怪孫悟空濫殺無(wú)辜,將其趕走;黃袍怪欲為師妹白骨精報(bào)仇,捉住唐僧,幸而豬八戒請(qǐng)回孫悟空,擊敗黃袍怪,救出師傅。[24]而在1961年的版本中,黃袍怪的相關(guān)情節(jié)被全部刪去,這是為了讓矛盾更加集中在白骨精身上,使她成為全劇唯一清晰醒目的、可供指認(rèn)的“他者”。然而,白骨精形象在《西游記》原著中相對(duì)薄弱,僅第二十七回“尸魔三戲唐三藏 圣僧恨逐美猴王”一回的篇幅,匆匆三次變化即被孫悟空打死,實(shí)在算不上狠角色。故改編者的真正困境在于,如何讓孫悟空與白骨精的智斗更為豐富曲折?為此,1961年版本共新增四處情節(jié):其一是在開(kāi)頭加入“豬八戒巡山”,出自原著第三十二回“平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災(zāi)”,引入此情節(jié)是為了渲染環(huán)境之險(xiǎn)惡,巡山就是為了預(yù)防妖魔現(xiàn)身,正是由于豬八戒的懈怠,才使白骨精有了可乘之機(jī);其二是新添“孫悟空畫(huà)圈”,出自原著第五十回“情亂性從因愛(ài)欲 神昏心動(dòng)遇魔頭”,孫悟空為保護(hù)師傅所畫(huà)的圈子,正是抵御妖魔的屏障,而唐僧被白骨精誘騙跨出圈子,恰說(shuō)明他內(nèi)心對(duì)于孫悟空缺乏信任,為激化師徒矛盾做出了鋪墊;其三是在孫悟空三打白骨精之后,全新創(chuàng)作“天飄黃絹”的情節(jié),白骨精為使唐僧趕走孫悟空,假傳佛祖旨意,變出一塊黃絹從天而降,上書(shū)十六字——佛心慈悲,切忌殺生;姑息兇徒,難取真經(jīng);其四是在唐僧被捕后,增加了白骨精請(qǐng)母親金蟾大仙來(lái)吃唐僧肉的情節(jié),借自原著第三十四回“魔頭巧算困心猿 大圣騰挪騙寶貝”,此外,改編者又續(xù)寫(xiě)了部分內(nèi)容,諸如孫悟空變作九尾狐貍,又引誘白骨精在唐僧面前三次變形,以達(dá)成教育唐僧、使其認(rèn)錯(cuò)悔悟的敘事動(dòng)機(jī)。

從猴戲的形式風(fēng)格角度看,1961年的紹劇《孫悟空三打白骨精》與1956年的京劇《大鬧天宮》是截然不同的。《大鬧天宮》旨在重述革命前史,落在一個(gè)“鬧”字上,曲韻歡騰,唱腔激昂,整體仍是慶祝人民勝利的樂(lè)觀氛圍;可《孫悟空三打白骨精》卻將敘述時(shí)態(tài)定在了社會(huì)主義中國(guó)的當(dāng)下,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)寓意,整出戲的戲眼正是“火眼金睛”,其核心動(dòng)作是“看”——區(qū)分?jǐn)澄遥@是更為復(fù)雜艱巨的斗爭(zhēng),需要更多的智性參與,正是這種復(fù)雜性導(dǎo)致了取經(jīng)團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部分裂,整出戲的基調(diào)也變?yōu)榻B劇唱腔所特有的慷慨悲壯。如果說(shuō),京劇《大鬧天宮》確立了孫悟空在新中國(guó)社會(huì)文化結(jié)構(gòu)中的主體位置,那么,紹劇《孫悟空三打白骨精》則將重點(diǎn)落在如何想象他者的議題上。也只有在自我/他者的現(xiàn)代性結(jié)構(gòu)之中,我們才能真正理解四首七律唱和詩(shī)的用意:

《七律·贊孫悟空三打白骨精》

(1961年10月25日)

郭沫若

人妖顛倒是非淆,對(duì)敵慈悲對(duì)友刁。

咒念金箍聞萬(wàn)遍,精逃白骨累三遭。

千刀當(dāng)剮唐僧肉,一拔何虧大圣毛。

教育及時(shí)堪贊賞,豬猶智慧勝愚曹。

《七律·和郭沫若同志》

(1961年11月17日)

毛澤東

一從大地起風(fēng)雷,便有精生白骨堆。

僧是愚氓猶可訓(xùn),妖為鬼蜮必成災(zāi)。

金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬(wàn)里埃。

今日歡呼孫大圣,只緣妖霧又重來(lái)。

《讀郭沫若詠〈孫悟空三大白骨精〉詩(shī)及毛主席和作賡賦一首》

(1961年12月29日)

董必武

骨精現(xiàn)世隱原形,火眼金睛認(rèn)得清。

三打縱能裝假死,一呵何遽背前盟。

是非顛倒孤僧相,貪妄糾纏八戒情。

畢竟心猿持正氣,神針高舉孽妖平。

《七律·再贊〈三打白骨精〉》

(1962年1月6日)

郭沫若

賴(lài)有晴空霹靂雷,不教白骨聚成堆。

九天四海澄迷霧,八十一番弭大災(zāi)。

僧受折磨知悔恨,豬期振奮報(bào)涓埃。

金睛火眼無(wú)容赦,哪怕妖精億度來(lái)

這四首詩(shī)以毛澤東的詩(shī)作為核心,與紹劇《孫悟空三打白骨精》共同構(gòu)成了一個(gè)具有等級(jí)關(guān)系的文本闡釋網(wǎng)絡(luò):紹劇是一級(jí)文本,毛詩(shī)是二級(jí)文本,其他三首詩(shī)是三級(jí)文本。在這一文本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,毛詩(shī)的作用十分關(guān)鍵。解讀毛詩(shī)的正確路徑在于把握兩個(gè)要點(diǎn):一是毛澤東為何要糾正郭沫若“千刀萬(wàn)剮唐僧肉”的論述?他對(duì)“僧”與“妖”的態(tài)度緣何不同?二是孫悟空所面臨的“妖霧”究竟指的是什么?“金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬(wàn)里埃”究竟包含著怎樣的地理空間想象?想解答這兩個(gè)問(wèn)題,則必須征用社會(huì)主義中國(guó)并置的兩套敘述話語(yǔ),即民族話語(yǔ)與階級(jí)話語(yǔ),它們分別指向“中華人民共和國(guó)”中的“中華”與“人民”兩個(gè)基本概念。從猴戲中的孫悟空形象出發(fā),我們得以窺見(jiàn)階級(jí)話語(yǔ)與民族話語(yǔ)的纏繞,這正是中國(guó)社會(huì)主義革命的張力結(jié)構(gòu)。

階級(jí)話語(yǔ)旨在區(qū)分人民內(nèi)部矛盾和敵我矛盾,對(duì)于人民內(nèi)部矛盾應(yīng)采取團(tuán)結(jié)、教育、轉(zhuǎn)化的方式,1961版紹劇新增的教育唐僧段落正是此用意。早在1957年,毛澤東在《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問(wèn)題》一文中,便指出了社會(huì)主義革命的矛盾論:“敵我之間的矛盾是對(duì)抗性的矛盾。人民內(nèi)部的矛盾,在勞動(dòng)人民之間說(shuō)來(lái),是非對(duì)抗性的;在被剝削階級(jí)和剝削階級(jí)之間說(shuō)來(lái),除了對(duì)抗性的一面以外,還有非對(duì)抗性的一面。人民內(nèi)部的矛盾不是現(xiàn)在才有的,但是在各個(gè)革命時(shí)期和社會(huì)主義建設(shè)時(shí)期有著不同的內(nèi)容。在我國(guó)現(xiàn)在的條件下,所謂人民內(nèi)部的矛盾,包括工人階級(jí)內(nèi)部的矛盾,農(nóng)民階級(jí)內(nèi)部的矛盾,知識(shí)分子內(nèi)部的矛盾,工農(nóng)兩個(gè)階級(jí)之間的矛盾,工人、農(nóng)民同知識(shí)分子之間的矛盾,工人階級(jí)和其他勞動(dòng)人民同民族資產(chǎn)階級(jí)之間的矛盾,民族資產(chǎn)階級(jí)內(nèi)部的矛盾,等等。”[25]如果聯(lián)系起京劇《大鬧天宮》中周恩來(lái)總理的三點(diǎn)指示,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),彼時(shí)孫悟空和天喜星君的矛盾與此時(shí)孫悟空與唐僧的矛盾大致等同,孫悟空是不變的階級(jí)主體,而紹劇中的唐僧形象依然指向亟待自我改造的中國(guó)知識(shí)分子,當(dāng)然,這終究是一個(gè)“小寫(xiě)的他者”。

民族話語(yǔ)指向“大寫(xiě)的他者”,那白骨精的“妖霧”正是蘇聯(lián)修正主義,其直接歷史背景是1956年蘇共二十大以來(lái)的中蘇關(guān)系惡化。與郭沫若側(cè)重階級(jí)話語(yǔ)的解讀不同,董必武更加注重民族話語(yǔ)層面的討論,他在原詩(shī)“三打縱然裝假死”一句中自注:布加勒斯特會(huì)上一打,莫斯科兩黨會(huì)議二打,莫斯科八十一國(guó)黨的會(huì)議上三打。那么,中蘇關(guān)系緣何惡化?我們必須把這個(gè)問(wèn)題放置于二戰(zhàn)后形成的全球冷戰(zhàn)結(jié)構(gòu)之中。在資本主義陣營(yíng)與社會(huì)主義陣營(yíng)的全球?qū)χ艩顟B(tài)下,美國(guó)與蘇聯(lián)試圖將陣營(yíng)內(nèi)的其他國(guó)家劃入其全球戰(zhàn)略,強(qiáng)勢(shì)推行大國(guó)霸權(quán)。對(duì)于社會(huì)主義中國(guó)來(lái)說(shuō),帝國(guó)主義曾是國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的斗爭(zhēng)對(duì)象,如今卻又成了卷土重來(lái)的“妖霧”。此時(shí),孫悟空形象的浮現(xiàn)正包含著明確的反帝國(guó)主義霸權(quán)的抗?fàn)幰馕叮瑢O悟空真正成為了“中國(guó)”的象征。

4 形式的意識(shí)形態(tài):從唯物論到辯證法

從1956年的京劇《大鬧天宮》到1961年的紹劇《孫悟空三打白骨精》,新中國(guó)猴戲的敘事焦點(diǎn)發(fā)生了變化。如文初所引的兩段唱詞所示,《大鬧天宮》強(qiáng)調(diào)斗爭(zhēng)的強(qiáng)度與力度,所謂“排雄陣,礪槍刀,敗瘟神,驅(qū)強(qiáng)暴”,關(guān)鍵在于反抗的徹底性,而《孫悟空三打白骨精》則強(qiáng)調(diào)斗爭(zhēng)的智性,戲眼是孫悟空的“火眼金睛”,核心動(dòng)作是“看”,主題是識(shí)別的準(zhǔn)確性。兩相參照,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)從“力敵”到“智取”的變化過(guò)程,這是對(duì)“金猴奮起千鈞棒”在內(nèi)容層面的不同闡釋。

與之相應(yīng),變化同樣發(fā)生在形式風(fēng)格的層面。猴戲自身的發(fā)展譜系可分南北兩派。北派猴戲以楊小樓、李萬(wàn)春、李少春為代表,更貼近“武生”的表演方式,重念白,追求神似,幾乎棄絕了所有的蹲爬動(dòng)作,著力塑造威嚴(yán)、沉穩(wěn)的王者氣質(zhì);南派猴戲則以蓋叫天、張翼鵬、鄭法祥為代表,偏向于“武丑”的表演方式,注重造型、動(dòng)態(tài)與武技等身體層面的表達(dá),呈現(xiàn)出輕巧、活潑的藝術(shù)形象,挖掘?qū)O悟空的猴性。[26]紹劇表演藝術(shù)家六齡童顯然繼承了南派猴戲的特點(diǎn),其中的一打、二打,主要是糅進(jìn)了張翼鵬、鄭法祥的動(dòng)作。張翼鵬的特點(diǎn)是細(xì)致,注重刻畫(huà)人物性格,一招一式都精心設(shè)計(jì),有花旦的細(xì)膩柔美;鄭法祥卻是大起大落,有棱有角,起伏有致,比較粗獷。“孫悟空被逐時(shí)對(duì)唐僧的跪拜,是六齡童的創(chuàng)造,為六齡童所獨(dú)有,叫‘五心朝天拜’。跪著跳起,再跪著跳倒,連跳連拜,很見(jiàn)功力,為行家們所稱(chēng)許。六齡童演到這里,總是很動(dòng)情,讓觀眾感到鼻子發(fā)酸。六齡童還尤其注意眼睛的表演,力求通過(guò)一些細(xì)碎的動(dòng)作,突出一雙神氣的的眼睛,表現(xiàn)孫悟空的‘神韻、智慧和膽識(shí)的躍動(dòng)’。”[27]

綜上,京劇與紹劇呈現(xiàn)出不同的地方戲傳統(tǒng),北派猴戲與南派猴戲亦塑造出孫悟空形象的不同側(cè)面,我們必須追問(wèn)的是:這種風(fēng)格變異僅僅是“猴戲”的形式議題嗎?在此,我們有必要引入一個(gè)重要的理論概念,即“形式的意識(shí)形態(tài)”。伊格爾頓在《馬克思主義與文學(xué)批評(píng)》中詳細(xì)闡釋了形式與意識(shí)形態(tài)之間的關(guān)系,他認(rèn)為,任何一種文學(xué)形式的出現(xiàn)均與人們感知體驗(yàn)全新社會(huì)現(xiàn)實(shí)的方式有關(guān),在其背后是不同社會(huì)階級(jí)之“情感結(jié)構(gòu)”的差異。“因而,在選取一種形式時(shí),作家發(fā)現(xiàn)他的選擇已經(jīng)在意識(shí)形態(tài)上受到限制。他可以融合和改變文學(xué)傳統(tǒng)中于他有用的形式,但是這些形式本身以及他對(duì)它們的改造是具有意識(shí)形態(tài)方面意義的。一個(gè)作家發(fā)現(xiàn)手邊的語(yǔ)言和技巧已經(jīng)浸透一定的意識(shí)形態(tài)感知方式,即一些既定的解釋現(xiàn)實(shí)的方式;他能修改或翻新那些語(yǔ)言到什么程度,遠(yuǎn)非他的個(gè)人才能所能決定。這取決于在那個(gè)歷史關(guān)頭,‘意識(shí)形態(tài)’是否使得那些語(yǔ)言必須改變而又能夠改變。”[28]伊格爾頓確認(rèn)了語(yǔ)言的意識(shí)形態(tài)屬性,無(wú)論小說(shuō)、詩(shī)歌、散文或者戲劇,其形式的選擇本身就是意識(shí)形態(tài)的。而詹姆遜在《政治無(wú)意識(shí)》中則直接提出了“形式的意識(shí)形態(tài)”這一理論概念,它是指“由共存于特定藝術(shù)過(guò)程和普遍社會(huì)構(gòu)成之中的不同符號(hào)系統(tǒng)發(fā)放出來(lái)的明確信息所包含的限定性矛盾”。在這個(gè)層面上,形式本身被解作內(nèi)容,“對(duì)形式的意識(shí)形態(tài)的研究無(wú)疑是以狹義的技巧和形式主義分析為基礎(chǔ)的,即便與大多數(shù)傳統(tǒng)的形式分析不同,它尋求揭示文本內(nèi)部一些斷續(xù)的和異質(zhì)的形式程序的能動(dòng)存在”[29]。

因此,在兩出猴戲形式風(fēng)格變異的背后,是新中國(guó)社會(huì)意識(shí)形態(tài)的變遷。事實(shí)上,按照毛澤東對(duì)新中國(guó)歷史階段的劃分,京劇《大鬧天宮》與紹劇《孫悟空三打白骨精》標(biāo)識(shí)著兩個(gè)不同的歷史時(shí)刻:從新民主主義革命時(shí)期邁入社會(huì)主義革命時(shí)期。兩者的歷史任務(wù)也是截然不同的,新民主主義革命的任務(wù)是推翻帝國(guó)主義、封建主義和官僚資本主義三座大山,社會(huì)主義革命的斗爭(zhēng)對(duì)象則是資本主義;前者側(cè)重民族解放與獨(dú)立,后者側(cè)重階級(jí)斗爭(zhēng)。所以,新中國(guó)猴戲從北派的王氣發(fā)展至南派的猴氣,從《大鬧天宮》的“力敵”發(fā)展至《孫悟空三打白骨精》的“智取”,其本質(zhì)是從客觀歷史滑向主觀戰(zhàn)斗精神,從“歷史唯物論”滑向“矛盾辯證法”。事實(shí)上,二者分屬“人民性”的內(nèi)涵與外延:歷史唯物主義從內(nèi)部規(guī)定了“歷史是由人民創(chuàng)造的”,而矛盾辯證法則從外部創(chuàng)造出“人民的敵人”。可以說(shuō),京劇《大鬧天宮》確證了孫悟空在社會(huì)主義文化結(jié)構(gòu)中的主體位置,而紹劇《孫悟空三打白骨精》則進(jìn)一步折射出孫悟空的主體性危機(jī)——自我總是通過(guò)他者來(lái)確認(rèn)的,只有不斷創(chuàng)造出“他者”,才能不斷超越“自我”,是謂馬克思主義認(rèn)識(shí)論的“螺旋上升”。

5 余論:猴戲的“脫域”

1964年7月,江青在出席京劇現(xiàn)代戲觀摩演出人員座談會(huì)時(shí),發(fā)表講話《談京劇革命》,她提出:“劇場(chǎng)本是教育人民的場(chǎng)所,如今舞臺(tái)上都是帝王將相、才子佳人,是封建主義的一套,是資產(chǎn)階級(jí)的一套。這種情況,不能保護(hù)我們的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),而會(huì)對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)起破壞作用。”[30]在這場(chǎng)批判浪潮的影響下,猴戲因被指認(rèn)為封建主義而遭遇全面停演。有趣的是,諸如京劇《大鬧天宮》這樣的猴戲經(jīng)典,曾以徹底的反封建表述著稱(chēng),此刻卻又被歸入“帝王將相、才子佳人”,實(shí)在令人費(fèi)解。或許,我們需要跳出“人民性”的理論框架,從“現(xiàn)代性”的視野重新思考這一議題。從解構(gòu)主義的角度說(shuō),任何的傳統(tǒng)均是現(xiàn)代的創(chuàng)造與發(fā)明,是為了確證自身而生成的想象。所謂“京劇革命”,其實(shí)是對(duì)50年代戲曲改革的激進(jìn)化發(fā)展,它放棄了“推陳出新”的改良主義路線,而是以革命的暴力姿態(tài)打破戲曲傳統(tǒng)程式,新創(chuàng)“京劇現(xiàn)代戲”,并從中產(chǎn)生了文革戲曲形式——樣板戲。

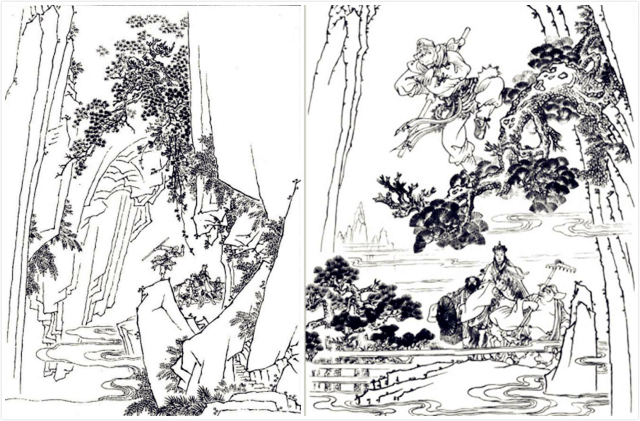

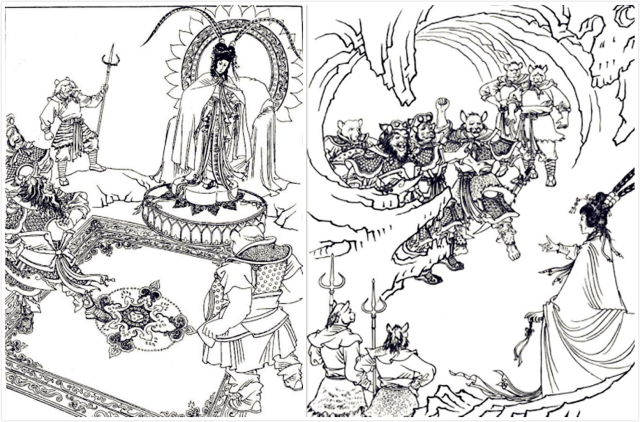

每一種藝術(shù)形式均有其歷史化過(guò)程與意識(shí)形態(tài)屬性。我們或許可以說(shuō),文化大革命就是樣板戲的時(shí)代,也只有樣板戲最契合文革時(shí)期的政治美學(xué)。而猴戲呢?在樣板戲的主導(dǎo)模式下,猴戲果真毫無(wú)存活空間嗎?它真的在這十年中徹底絕跡了嗎?作為清朝以降的民間文化積淀,猴戲已融入民眾感性的“生活世界”之中,它成為了一種文化倫理與情感結(jié)構(gòu)。因此,討論文革時(shí)期的猴戲,我們必須留意“民間”的視野,關(guān)注民間話語(yǔ)與官方話語(yǔ)之間的交鋒與協(xié)商。事實(shí)上,猴戲在文革期間確實(shí)遠(yuǎn)離了舞臺(tái),但卻以連環(huán)畫(huà)的另類(lèi)面目流通于民間。“猴戲”從戲曲形態(tài)到連環(huán)畫(huà)形態(tài)的嬗變是有其歷史必然性的。民國(guó)時(shí)期最初的幾部連環(huán)畫(huà)均以“連臺(tái)本戲”為摹仿對(duì)象,因而呈現(xiàn)出一種連續(xù)性,“不過(guò),那時(shí)的配景等,還完全仿照舞臺(tái)的樣式,不畫(huà)真實(shí)背景,道具也還是用馬鞭當(dāng)馬,布帳作城,棹子當(dāng)橋或山。”[31]于是,也就不難理解為何早期連環(huán)畫(huà)總是集中于神怪、武俠題材,且人物造型特征總是戲曲化的,這種藝術(shù)傳統(tǒng)也被新中國(guó)的連環(huán)畫(huà)創(chuàng)作所繼承,典型案例即是1962年與1972年兩次出版的連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》,其中,白骨精頭插雙翎、身披斗篷、手執(zhí)雙劍,與紹劇版本中筱艷秋的戲裝造型如出一轍(如圖2)。

圖二:1962版連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》中的白骨精造型

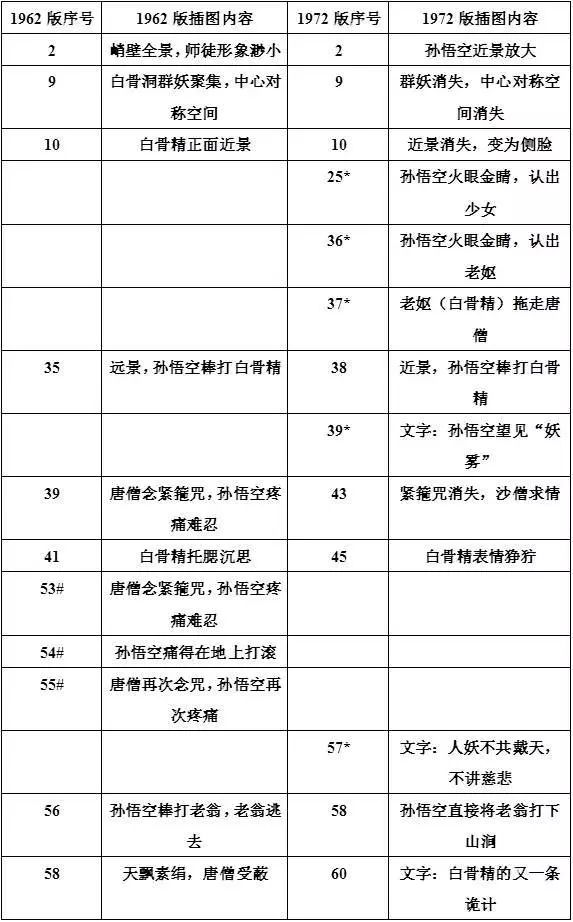

1962年8月,上海人民美術(shù)出版社出版了連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》,由趙宏本、錢(qián)笑呆主筆,并于1963年獲第一屆全國(guó)連環(huán)畫(huà)創(chuàng)作評(píng)獎(jiǎng)繪畫(huà)一等獎(jiǎng),對(duì)后世《西游記》的藝術(shù)再現(xiàn)影響甚大。從敘事策略上看,這一連環(huán)畫(huà)版本的故事情節(jié)基本沿襲了紹劇模式,“孫悟空畫(huà)圈”、“天飄黃絹”、“金蟾大仙”等新增情節(jié)均得到保留,再次印證了猴戲之現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的成功。可到了1972年,在樣板戲“三突出”原則[32]的指導(dǎo)下,上海人民出版社再度出版這部連環(huán)畫(huà)時(shí),卻有了較大幅度的刪改。為此,上海市新聞出版系統(tǒng)特意成立了“五·七”干校《孫悟空三打白骨精》創(chuàng)作組,主筆是王亦秋。兩個(gè)版本相互參照,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在原作110幅圖的基礎(chǔ)上,1972年的版本共新增11幅、刪去4幅、修改12幅,這些變化集中體現(xiàn)為以下三個(gè)要點(diǎn):一、孫悟空作為中心人物,畫(huà)幅比例變大;二、孫悟空為唐僧緊箍咒所累的情節(jié)全部刪去,孫悟空跪別師傅的動(dòng)作也改為站立,以此體現(xiàn)英雄人物的無(wú)敵神性;三、白骨洞內(nèi)的對(duì)稱(chēng)式焦點(diǎn)透視被改成了散點(diǎn)透視,或直接刪去,以防止白骨精成為透視中心,堅(jiān)持“敵大我小、敵遠(yuǎn)我近”的構(gòu)圖方式,同時(shí),新增白骨精原形畢露的丑態(tài)。如上所述,雖然“猴戲”在文革期間不可見(jiàn)于戲曲舞臺(tái),但它依然遭遇了樣板戲美學(xué)的繼續(xù)改造,原劇中剩余的民間倫理被革命邏輯全部剔除,這使得1972年的連環(huán)畫(huà)版本具有高度的抽象性與象征性。

接下來(lái)的問(wèn)題是,為什么是連環(huán)畫(huà)呢?它到底有何文化功能?如何認(rèn)識(shí)從戲曲到連環(huán)畫(huà)的媒介轉(zhuǎn)型?在此,本文提供幾個(gè)可以思考的角度。其一,連環(huán)畫(huà)是猴戲的“冷媒介化”。在麥克盧漢看來(lái),媒介分為熱媒介與冷媒介——戲曲屬于熱媒介,信息的清晰度高,內(nèi)容具體可感,所要求的參與程度低;連環(huán)畫(huà)則相反,它屬于冷媒介,信息的清晰度低,內(nèi)容更抽象,需要讀者更高的想象參與。當(dāng)然,熱媒介與冷媒介并非純?nèi)粚?duì)立,二者可以相互轉(zhuǎn)化,高強(qiáng)度經(jīng)驗(yàn)只有壓縮到很冷的程度才能被吸收[33]。具體到連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》,趙宏本所堅(jiān)持的中國(guó)式白描手法進(jìn)一步降低了“猴戲”的清晰度,同時(shí)也就提高了讀者的想象程度與參與程度。其二,連環(huán)畫(huà)使“猴戲”變得更為通俗易懂,更大眾化,因而更具意識(shí)形態(tài)傳播力。魯迅十分關(guān)注連環(huán)畫(huà)的直觀性與大眾性,并視之為“啟蒙的利器”:“但要啟蒙,即必須能懂。懂的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然不能俯就低能兒或白癡,但應(yīng)該著眼于一般的大眾。”對(duì)于中國(guó)連環(huán)畫(huà)常用的繡像白描手法,他表示:“作‘連環(huán)圖畫(huà)’而沒(méi)有陰影,我以為是可以的;人物旁邊寫(xiě)上名字,也可以的,甚至于表示做夢(mèng)從人頭上放出一道毫光來(lái),也無(wú)所不可。觀者懂得了內(nèi)容之后,他就會(huì)自己刪去幫助理解的記號(hào)。這也不能謂之失真,因?yàn)橛^者既經(jīng)會(huì)得了內(nèi)容,便是有了藝術(shù)上的真。”[34]其三,從語(yǔ)言形態(tài)的層面考察,連環(huán)畫(huà)革新了“三打白骨精”的敘述語(yǔ)言,即從紹劇的吳越方言變成統(tǒng)一的書(shū)面共同語(yǔ),這是地方戲國(guó)家化的又一側(cè)面,因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)共同語(yǔ),我們才能理解“想象的共同體”,才能達(dá)成對(duì)現(xiàn)代民族—國(guó)家的認(rèn)同。

正是連環(huán)畫(huà)的多重功能最終實(shí)現(xiàn)了猴戲的“脫域”。如吉登斯所說(shuō),“脫域”指向社會(huì)系統(tǒng)的一種現(xiàn)代性表征:“社會(huì)關(guān)系從彼此互動(dòng)的地域性關(guān)聯(lián)中,從通過(guò)對(duì)不確定的時(shí)間的無(wú)限穿越而被重構(gòu)的關(guān)聯(lián)中‘脫離出來(lái)’。”[35]猴戲作為一種舞臺(tái)藝術(shù),本就受限于特定的時(shí)間與空間,具有鮮明的地域特征,連環(huán)畫(huà)版本的出現(xiàn)恰恰將猴戲從地域性關(guān)聯(lián)脫離出來(lái),使之成為了一種流通媒介,其功能近于一種貨幣式的“象征標(biāo)志”(symbolic tokens),它最終建構(gòu)了人們對(duì)于現(xiàn)代社會(huì)及其意識(shí)形態(tài)的“信任”。多年后,當(dāng)我們重讀1972版連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》時(shí),我們會(huì)感慨于其中的復(fù)雜意味:猴戲的“脫域”固然確立了孫悟空在社會(huì)主義文化中的主體位置,但這個(gè)主體性卻是相當(dāng)抽象的,是無(wú)法感知的,那些曾經(jīng)飽滿(mǎn)的民間情感倫理在國(guó)家化的過(guò)程中被抽空了。作為弱者的反抗行動(dòng),那句“金猴奮起千鈞棒”依然令人懷念,它依然可以激進(jìn)我們對(duì)公平、正義與民主的呼喚;但是,千鈞棒指向何處?如何想象自我與他者?如何理解主體化進(jìn)程?由詩(shī)句引發(fā)的種種疑問(wèn),必須在民間性/人民性、民族話語(yǔ)/階級(jí)話語(yǔ)、唯物論/辯證法、地方/國(guó)家等多重維度之中,才能得到解答。

附 錄

連環(huán)畫(huà)《孫悟空三打白骨精》

1962版與1972版對(duì)照表[36]

附錄圖1 1962版的“小”與1972版的“大”——英雄人物被突出強(qiáng)化

附錄圖2 1962版的“正面”與1972版的“側(cè)面”——反面人物被弱化

[1] 平劇即京劇。國(guó)民黨統(tǒng)治時(shí)期稱(chēng)北京為北平,故京劇當(dāng)時(shí)亦稱(chēng)平劇。

[2] 中華全國(guó)戲曲改進(jìn)會(huì)籌委會(huì),即建國(guó)后文化部戲曲改進(jìn)局前身。

[3] 馬少波:《正確執(zhí)行“推陳出新”的方針》,《戲曲改革論集》。上海:新文藝出版社,1953。第1-2頁(yè)。

[4] 田漢:《為愛(ài)國(guó)主義的人民新戲曲而奮斗——一九五○年十二月一日在全國(guó)戲曲工作會(huì)議上的報(bào)告摘要》,《人民日?qǐng)?bào)》,1951年1月21日。

[5] 政務(wù)院:《關(guān)于戲曲改革工作的指示》,《人民日?qǐng)?bào)》,1951年5月7日。

[6] 周揚(yáng):《改革和發(fā)展民族戲曲藝術(shù)——一九五二年十一月十四日在第一屆全國(guó)戲曲觀摩大會(huì)上的總結(jié)報(bào)告》,《人民日?qǐng)?bào)》,1952年12月27日。

[7] 馬少波:《迷信與神話的本質(zhì)區(qū)別》,《戲曲改革論集》。上海:新文藝出版社,1953。第63頁(yè)。

[8] 同6。

[9] [荷]約翰·赫伊津哈:《游戲的人》,多人譯。杭州:中國(guó)美術(shù)學(xué)院出版社,1996。第10頁(yè)。

[10] 胡適:《〈西游記〉考證》,陸欽選編《名家解讀〈西游記〉》。濟(jì)南:山東人民出版社,1998。第34頁(yè)。

[11] 馮沅君:《批判胡適的西游記考證》,《文史哲》,1955年7月。

[12] 張煉紅:《從民間性到“人民性”:戲曲改編的政治意識(shí)形態(tài)化》,《當(dāng)代作家評(píng)論》,2002年1月。

[13] 張煉紅:《再論新中國(guó)戲曲改革運(yùn)動(dòng)的歷史坐標(biāo)》,《上海戲劇》,2010年12月。

[14] [清]昭梿:《嘯亭雜錄》,何英芳點(diǎn)校。北京:中華書(shū)局,1980。第377-378頁(yè)。

[15] [清]張照:《昇平寶筏》,《古本戲曲叢刊(九)》。北京:中華書(shū)局,1964。甲下,第25頁(yè)。

[16] 劉成禺、張伯駒:《洪憲紀(jì)事詩(shī)三種》,吳德鐸標(biāo)點(diǎn)。上海:上海古籍出版社,1983。第104-105頁(yè)。

[17] 過(guò)宜:《〈安天會(huì)〉劇本》,《戲劇月刊》,1928年第1卷第6期。

[18] 同上。

[19] 翁偶虹:《大鬧天宮》,《翁偶虹文集·劇作卷》。天津:百花文藝出版社,2013。第220頁(yè)。

[20] 毛澤東:《致楊紹萱、齊燕銘》,《毛澤東書(shū)信選集》。北京:人民出版社,1983。第222頁(yè)。

[21] 翁偶虹:《翁偶虹編劇生涯》。北京:中國(guó)戲劇出版社,1986。第431-432頁(yè)。

[22] 同19。第199-200頁(yè)。

[23] [澳]雷金慶:《男性特質(zhì)論——中國(guó)的社會(huì)與性別》,[澳]劉婷譯。南京:江蘇人民出版社,2012。第117頁(yè)。

[24] 參見(jiàn)浙江省文化局、中國(guó)戲劇家協(xié)會(huì)浙江分會(huì)編,顧錫東、七齡童整理:《孫悟空三打白骨精》。杭州:東海文藝出版社,1958。

[25] 毛澤東:《關(guān)于正確處理人民內(nèi)部矛盾的問(wèn)題》,《人民日?qǐng)?bào)》,1957年6月19日。

[26] 李仲明:《民國(guó)“猴戲”的南北流派》,《民國(guó)春秋》,1994年2月。

[27] 許謀清、石晶:《猴王世家》,《人物》,2004年第2期。

[28] [英]伊格爾頓:《馬克思主義與文學(xué)批評(píng)》,文寶譯。北京:人民文學(xué)出版社,1980。第29-30頁(yè)。

[29] [美]詹姆遜:《政治無(wú)意識(shí)》,王逢振、陳永國(guó)譯。北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,1999。第86頁(yè)。

[30] 江青:《談京劇革命——一九六四年七月在京劇現(xiàn)代戲觀摩演出人員的座談會(huì)上的講話》,《紅旗》,1967年第6期。

[31] 阿英:《中國(guó)連環(huán)圖畫(huà)史話》。北京:中國(guó)古典藝術(shù)出版社,1957。第24頁(yè)。

[32] “三突出”原則是指:在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物。具體實(shí)踐主要用于樣板戲創(chuàng)作,部分用于美術(shù)創(chuàng)作。要求創(chuàng)作中把正面人物放在畫(huà)面或舞臺(tái)的中央,打正光;而反面人物要在角落,打底光或背光等等。參見(jiàn)于會(huì)泳:《讓文藝界永遠(yuǎn)成為宣傳毛澤東思想的陣地》,《文匯報(bào)》,1968年5月23日。

[33] [加]麥克盧漢:《理解媒介——論人的延伸》,何道寬譯。北京:商務(wù)印書(shū)館,2000。第51-53頁(yè)。

[34] 魯迅:《連環(huán)圖畫(huà)瑣談》,姜樸維編《魯迅論連環(huán)畫(huà)》。北京:人民美術(shù)出版社,1956。第5-6頁(yè)。

[35] [英]吉登斯:《現(xiàn)代性的后果》,田禾譯、黃平校。南京:譯林出版社,2011。第18頁(yè)。

[36] *號(hào)表示新增插圖,#號(hào)表示原有插圖被刪去。

本文原載于《文藝?yán)碚撆c批評(píng)》,2016年第1期。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)