這些天,知名作家莫言“被起訴”一事在網上鬧得沸沸揚揚,網友們的立場也大相徑庭。

莫言的小說只要是出版過,我都看過。

那時網絡不發達,除了莫言,我還看路遙、王小波、劉恒、賈平凹、蘇童、池莉等人的作品。當然,還有《讀者》、《意林》等“高雅”期刊。

VCD、DVD普及后,我就去看片子了,看書時間相對就少了。

莫言紅起來,當然與他在2012年得到了諾貝爾文學獎有直接關系。

雖然書還是那些書,但受追捧程度已經完全不同了。

要評價莫言,最好的辦法是找一面鏡子。

國內的作家暫時就不找了,畢竟,莫言是國際級文學大師,有人還稱之為“國寶”。

以前,總有人喜歡將他與蘇聯的索爾仁尼琴相提并論,兩人都來自社會主義國家,都有過軍旅生涯,都是寫小說的,都拿過諾貝爾文學獎。

那就用索爾仁尼琴當這面鏡子吧!

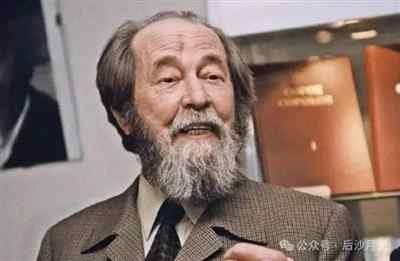

亞力山大.索爾仁尼琴(1918-2008年)

自冷戰以來,以美國為首的西方陣營除了通過“北約”來加強軍事力量之外,還建立了一個文化領域的“北約”。

與殺氣騰騰的北約相比,文化領域的“北約”則顯得和顏悅色。

但它的殺傷力絲毫不亞于真正的北約,甚至更強,因為它能“入境作戰”。

美國一直希望能在蘇聯本土找到那種具有壓垮意識形態承重墻力量的作品。

在麥卡錫主義盛行時代,美國終于找到了這樣一件武器,就是鮑里斯·帕斯捷爾納克1955年完稿的《日瓦戈醫生》

1958年,西方將諾貝爾文學獎授予了帕斯捷爾納克。然后,好萊塢米高梅公司將《日瓦戈醫生》拍成電影,拿了好幾個奧斯卡大獎。

不過,這部作品除了攻擊蘇維埃,攻擊十月革命、將蘇聯人民誣蔑為無知“奴隸”之外,威力并不是很強。

到了70年代,同樣來自蘇聯的作家索爾仁尼琴被西方選中。

索爾仁尼琴出生于北高加索地區,1924年,隨母親來到了頓河的羅斯托夫,1941年從羅斯托夫大學數學物理系畢業。

因反法西斯戰爭爆發,索爾仁尼琴參加了紅軍,擔任過炮兵連長,立過兩次功。

1945年2月,他在給同學的一封私人信件中表達了對斯大林的不滿。

而這位同學在德國前線涉嫌參加了一個反蘇小組。同學被捕后,內務部從他的私人信件查到了索爾仁尼琴頭上,導致索爾仁尼琴被判了8年。

1953年,索爾仁尼琴出獄,去了哈薩克斯坦等中亞地區從事體力勞動(挖礦,搬磚、打鐵)

他對斯大林建立的體制充滿了怨恨,實際上他根本沒有參加反蘇活動,就是發了點牢騷。

1953年秋天,他被查出患有癌癥(早期),1954年管理人員安排他住院,并成功切除了腫瘤。

在治療期間,這位文學愛好者寫了一部小說《伊萬.杰尼索維奇的一天》

1956年,赫魯曉夫執政,蘇聯政治天氣大為改變。索爾仁尼琴得到了照顧,被安排到梁贊市擔任了一名數學老師。

1962年,《伊萬.杰尼索維奇的一天》因為具有反斯大林的價值,赫魯曉夫“慧眼識珠”,被發表在了《新世界》(《NovyiMir》)雜志上。

1963年,他加入蘇聯作協,這是他最舒坦的時期,而且有的作品還在國外偷偷發表。

1964年,赫魯曉魯下臺,政治天氣再次變化,《新世界》收攤,索爾仁尼琴卻還在痛批斯大林時代。

在與蘇聯政府“對抗”5年后,1969年,他被蘇聯作協開除。

同一年4月,美國將他和日本川端康成吸收為“美國藝術文藝學會”名譽會員。

1970年,索爾仁尼琴獲得諾貝爾文學獎,聲名雀起。

1973年12月,他描寫蘇聯勞改營的小說《古拉格群島》第一卷在巴黎出版,美國極為興奮。

1974年2月12日,蘇聯最高蘇維埃主席團宣布剝奪其國籍,驅逐出境,同年12月,他從西德前往瑞士蘇黎世僑居,后被安排到了美國。

他的這些經歷,網上都有,但網上沒有的是他為什么要去瑞士?

美國并不是真的了解索爾仁尼琴,美國只是截取了他有用的一部分--公開反蘇反共反斯大林。

所以,美國將他捧成了神,1974年2月25日,他成了《時代》周刊封面人物,暗示蘇聯的“海明威”投奔了光明的美國。

其實他在1974年12月去瑞士,是想找一個人--俄羅斯哲學家伊萬.伊林(Ivan Ilyin)

伊林在1954就去世了(1882-1954年),但他在俄國境內有許多思想共鳴者,索爾仁尼琴就是其中之一。

伊林是在1922年從圣彼得堡港離開蘇俄的,同船的還有160位俄國知識分子,該船被稱為“哲學之舟”。

然后,伊林在德國領導反蘇組織。

伊林的觀點:列寧主張的“民族自決”與美國總統威爾遜提出的“民族自決”都是危害性極強的政策,會導致國家四分五裂。

在俄國歷史上,知識分子一直分成兩派:

一派被稱為“自由派”,也叫親西方派,支持彼得大帝親西方路線,主張實行西方政治體制;

一派被稱為“民粹派”,也叫斯拉夫派,認為俄羅斯民族偉大、善良、單純,反對西方思想的毒害,要建立安居樂業的“村社”社會。

兩派斗到了“十月革命”爆發,后來都被布爾什維克給收拾了,也都流亡海外。

伊林是當時“民粹派”哲學領袖,“哲學之舟”甚至激進到要復辟帝制,既反對蘇維埃,也反對西方。

1933年,希特勒上臺后,1934年就把“哲學之舟”這些人經費給斷了。

1938年,伊林在蓋世太保的逼迫下,來到了瑞士定居。

他在晚年曾經說過:

如果“后布爾什維克”按種族和領土進行不可能的嚴格劃分,后果將不堪設想。最保守的假設,我們將會分成20個單一國家,無一國的疆界沒有爭議,無一國的政府擁有實權,只有20個空洞的掛名國家而已。

而且慢慢地,在接下來幾十年里,新國家將會陸續成形,這一個個的新國家,又將為了人口及領土發動斗爭,俄羅斯必將陷入永無止境的連年戰爭……

伊林作為哲學家,作為民粹派,他似乎預言了蘇聯結局。

80年代末,導致蘇聯解體的第一記“鐵錘”就是來自于民族沖突。

今天的俄烏軍事沖突爆發誠然有美國的策動因素,但俄烏兩族的禍根難道不是早就埋下了嗎?

索爾仁尼琴到瑞士尋找伊林,就是去繼承他的“民粹主義”。

晚年,他再去瑞士的時候曾說過:蘇聯在于犯了錯,而美國則是本質上的墮落。

這些看法與伊林的思想是一脈相承的。

伊林在被封殺幾十年之后,隨著普京執政又重見天日。

2005年,伊林遺體回到俄羅斯重新安葬,他的23大卷文集也在俄羅斯出版,2014年,克里米亞事件爆發,俄方高官人手一冊伊林的《我們的任務》,對西方極為排斥。

普京也多次引用過伊林的話:

“俄羅斯的精神就是我的精神,它的命運就是我的命運,它的苦難就是我的悲哀,它的繁榮就是我的喜悅。”

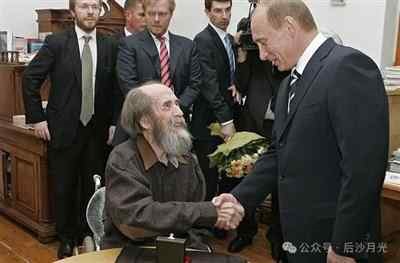

因此,索爾仁尼琴在晚年會高度肯定普京,他稱普京“捍衛了俄羅斯的國家地位”。2007年,他邀請普京到他家中,并領取了普京頒發的國家勛章。

而在1994年他回國后,1998年他就拒絕了葉利欽的勛章,因為他認為葉利欽這些人配合西方踐踏了俄羅斯母親的尊嚴。

實際上,他在1978年就被美國打入了“冷宮”,1978年6月8日,哈佛大學邀請他為畢業生演講,題目是《一個分裂的世界》

美國官方以為他會贊美一下“自由燈塔”、“民主燈塔”,痛批蘇聯,最后感恩美國。

結果他用俄語痛批了美國,說美國是精神上的侏儒,幾乎沒有人愿意為理想獻身,美國鄉村音樂俗不可耐……美國喜歡破壞和不負責任,只追求自己的自由,將道德墮落當成自由的一部分,西方傲慢自大,看不起包括俄國在內的國家的精神文明和文化成就……

美國官方就炸窩了,《紐約時報》甚至不敢發布他的演講,只是說“索爾仁尼琴在哈佛狠狠地揍了每一個人--自由派、民主派、世俗派、資本家和消費者”

《紐約客》說他是“怪人”、“反猶太主義者”、“易怒者”……

基辛格建議福特總統取消與索爾仁尼琴的見面計劃。從此,他被美國打入“冷宮”17年,一家人呆在佛蒙特州的一個小鎮,直到1993年。

回到俄羅斯,他肯定了斯大林,他在1996年發表的小說《在轉折關頭》中,稱斯大林是偉大人物--發動了“偉大的向未來的奔跑”。

在索爾仁尼琴回國后出版的第一本書名叫《崩潰的俄國》(RussiainCollapse),他寫道:“俄國知識精英正在向西方,尤其是美國面前下跪”。

他警告俄羅斯人,“不重視自己的文化、傳統,不以身為俄國人為榮”。

如果用這面鏡子去對照莫言,我們能看到什么?

莫言筆下的中華民族、中國人、中國社會、到處充滿著“黑暗、愚昧、落后、謊言、殘忍……”,還有“古怪的性風俗、變態的性癖好”。

中國人是這樣的嗎?當然不是,相信莫言自己也不是。

但西方就喜歡莫言筆下散發的那股味道,所以要用“勛章”為他提升影響力,證明西方是人類文明的“救贖者”。

諾貝爾文學獎與和平獎都是由西方意識形態支配的獎項,索爾仁尼琴得到了,莫言也得到了,這里面有內在的共通邏輯。

但索爾仁尼琴拒絕丑化俄羅斯民族,拒絕丑化俄羅斯人,西方也不配來指導俄羅斯該怎么做?

關于莫言的爭論很正常,但也不必太過激烈。

隨著中國的發展和進步,下一代中國人將更有自信,等那些仰視西方的群體自然消失后,莫言的作品將被時代所淘汰,所遺忘。

陽光總會驅散陰暗,因此,他的作品生命力是非常有限的。

而西方早晚會認識到,中華民族將代表著文明、高貴、勇敢和善良!

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號