|

外資以斬首方式摘取中國水務行業桃子的猜想已既成現實。

自2002年以來,尤其在2007年間,外資水務公司在中國掀起了并購狂潮,其中尤以具有153年水務領域專業經營歷史的法國威立雅公司為甚。

自1997年進入中國10年間,該公司先后拿下了天津、上海、北京、成都、昆明、珠海、烏魯木齊、青島、邯鄲、寶雞、遵義、呼和浩特、常州、蘭州、海口、揚州等遍及全國各大地區主要中心城市的25個水務項目,經營期限一律在20年到30年之間(有的還可以協商延續),所占股權份額均接近或等于絕對控股的50%。

在各地政府按捺不住內心的狂喜,如擊鼓傳花般激動地簽下股權轉讓協議的同時,人們不禁要問,世界上真的會有免費午餐嗎?

據悉,目前中國,水在居民消費支出中僅占約1%,而西方發達國家通常在4%-5%之間。如果加上中國全球第一的人口基數,中國的水務市場無疑具有極其巨大的成長空間。

據水務咨詢專家李智慧介紹,外資是以巧妙的溢價收購方式(通常在1.5-3.5倍)進入中國的,一直 以來還受到了并購所在地政府的極為熱情的接待和歡迎。

中國水協會長李振東認為,造成這一切的根子在于中國落后的水務體制。

據了解,與煤電油的價格由國家統一控制不同,中國的水價由地方政府分別控制。雖然各地的水價會有所不同,但行政定價實行福利水制度的特點倒是共同的。因此,各地自來水公司經營普遍虧損,更不用說污水處理工廠了。

外資水務公司進入中國,為中國水權制度打開了一條縫。外資水務公司與各地政府無不一致的約定,合資公司的水的定價實行契約定價,作為所謂溢價入股的交換條件。

不遠萬里來到中國,溢價數倍收購中國資產,10年來一個模式,外資在水里泡久了,莫非腦子真的進水了?

然而,威立雅公司安東尼·弗萊羅非常清楚在這些交易中腦子進水的是誰,因為他的腦子清醒著呢。

中國的地方 官員們也沒有錯,水務公司凈資產的評估完全根據國家現行的水務資產評估辦法確定,股權轉讓價格參照的是凈資產,合理合規,而且有數倍的溢價,夠劃算的了。

然而,威立雅們堅信,他們的投資必將獲得不菲的回報。

中國水協會長李振東一針見血地指出:“沒有免費的午餐,外商今天高溢價收購供水資產,明天都要成倍地賺回去。一屆政府的政績,將成為今后歷屆政府的嚴重隱憂,最終都會轉嫁給老百姓。”

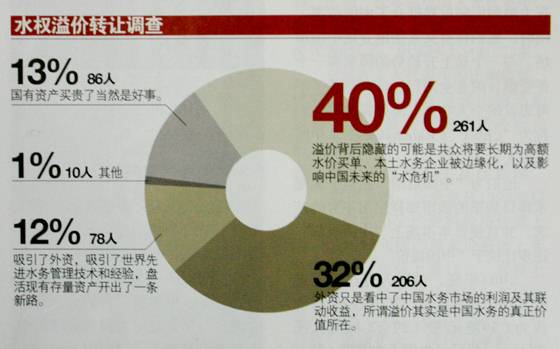

截止1月18日,根據中國水務網的調查,贊成外資將引發長期高額水價和水危機的占40%,認為溢價是看中中國水務聯動收益的占32%。

據李智慧調查統計,合資水務公司由于享有契約確定的水價(不足部分由財政補貼),外資股權在經營期限內的收益是相當穩定的,高達25.8%,高居各行業之首。如此高回報無風險的長期項目在世界各國都是罕見的。

更令人震驚的還有,除了極少數合資到期后無償轉讓的項目,在大部分并購合約里,威立雅們已經跟中國的地方政府約定:當合同終止時,有權要求以解除關系時的、符合國際慣例的即中國已經改進了的評估方式進行企業價值評估。

顯然,正如目前上市公司估值已經在普遍采用收益法評估一樣,有一點毋庸置疑的是,20-30年后的資產評估一定不會采用最原始的凈資產評估法,這種資產評估方法運用于價格暫時被嚴格控制的水務行業,必將造成資產價格的嚴重低估。因為,資產價值取決于未來收益能力的觀點不斷取得全球共識。

另一方面,根據西方發達國家水務經營普遍采用的特許經營或專營制度,威立雅們在支付股權收購價的同時,實際上省卻了一筆數額巨大的特許經營費用。而且,他們還通過各種咨詢項目以及壟斷水處理設備的定價權提前獲取豐厚回報。

清華大學水務政策研究中心主任傅濤進一步提醒到,外資水務公司長期積累所打造的專業經營經驗以及水務供應鏈控制能力,已經煉就了成本轉移的“十式騰挪”大法。

更有甚者,威立雅們在合資契約中已經明確把水價調整權跟電價、職工工資、化學用品和居民消費價格指數通過一個加權調整系數聯系起來,而這些產品的價格在中國都是嚴重低估的。只要略有國際常識的中國人都會知道,作為新興國家的中國人民幣的購買力相對美元、歐元和日元等世界主要貨幣不知要強多少倍的。前不久,世界銀行按購買力排名的中國GDP已經位列全球第二,而按匯率僅排名第五。

由此可見,威立雅們因其所獲得的水價調整權,在前一輪通貨膨脹的基礎上,隨時可以根據契約規定提高價格,完全可游離于當前中國嚴控漲價的一系列監管措施之外。

顯然,外資已經把水價推到了加劇中國新一輪通貨膨脹的風頭浪尖之上。(記者:楊志榮 來源:中國經濟評論·產權市場)

對外資壟斷應保持足夠警惕

2007年09月10日 來源:《上海證券報》

即使外資尚未真正形成壟斷的判斷成立,對外資壟斷的潛在威脅也不可掉以輕心。因為,外資壟斷并不僅僅體現在市場份額的大小和集中度方面,還體現在技術、品牌、行業標準等各個方面。事實上,一些外資企業已經開始利用其優勢強化自己的定價權。因此,面對外資企業的迅速發展,我們不應過分樂觀,而應保持足夠的警惕。

我國商務部于9月8日在廈門發布了《二00七中國外商投資報告》。報告認為,中國目前還沒有一個行業真正被外資企業壟斷,真正的壟斷企業還多是國有企業。商務部給出的理由主要有兩點:

一是市場份額大不等于壟斷。同一行業內的外資企業之間也存在競爭,不應將一個行業所有的外資企業加在一起作為一個市場主體來判斷。二是市場份額集中不等于壟斷。判斷是否壟斷主要看這個企業是否運用其優勢地位限制競爭。從現有調查看,有少數行業的確存在某個外資企業市場份額集中度高的情況,但還沒有真正形成壟斷。

筆者認為,從目前情況來看,即使上述觀點成立,對外資壟斷的潛在威脅依然不可掉以輕心。其一,任何一個行業,當外資企業占據越來越大的份額時,就存在著外資企業通過某種聯合分享壟斷利潤的可能性,因為,對外資企業而言,聯合比彼此之間的競爭能夠帶來更豐厚、更穩定的利潤,他們何樂而不為?也正因為這一點,發達國家在制定法律時,一般都對外資企業在本國相關行業內的發展、規模等作出相當嚴格的限制。

其二,當某個外資企業市場份額集中度越來越高的情況下,它憑借壟斷地位擠垮民族企業、限制競爭、掌控定價權的沖動就會變得越來越強烈。真正到了那個時候,再反壟斷其實已經非常被動。事實上,就連商務部自己也承認,“有少數行業的確存在某個外資企業市場份額集中度高的情況”,這本身就是需要警惕的,因為事物是發展變化的,它現在還沒有真正形成壟斷不代表它在不久之后就不能占據壟斷地位。

其實,判斷外資壟斷的標準,并不僅僅限于市場份額大小和市場份額集中度高低,還有諸多需要重視的指標。

首先就是技術壟斷。技術壟斷是外資壟斷的一種最主要的表現形式,來華投資跨國公司往往是把幾年前甚至一、二十年前的技術帶入中國,而由它們自己掌握著最先進、最核心的技術。外資企業利用掌握的關鍵技術保持自己的技術主導權和產品定價權,一句話,保持自己的技術壟斷地位。DVD技術控制就是一個明顯的例子。跨國公司通過組建的“DVD專利使用聯盟”,迫使中國的DVD碟機生產企業交了幾十億元的專利費。高額的技術專利費已使國內部分生產企業被迫退出生產領域,有的則直接淪為外資的貼牌生產企業。

其次是品牌壟斷。品牌壟斷是外資最常用的一種壟斷形式,品牌的巨大無形資產價值使外資企業在中國市場上不遺余力地宣傳其品牌,提高品牌知名度,而壓制民族企業品牌的生存空間。以汽車發動機為例,在2006年以前,中國七大民族汽車品牌中,除“夏利”之外,全部使用的是三菱技術的發動機。民族空間被壓縮的不僅僅是生存和發展空間,還包括能與外資競爭的技術發展空間。外資品牌對市場的壟斷,使民族品牌的未來發展空間被擠壓,難以形成對外資有威脅力的競爭實力。

第三是行業標準壟斷。我國目前汽車電子方面的行業標準很大一部分被德爾福、日本電裝、博世這三家跨國企業控制,與此相對應,國內汽車電子市場份額在很大程度上也由這三家企業占領。產品認證本身形成了一個巨大的門檻,使我國很多零部件制造商被阻擋在門檻之外,出口等面臨諸多障礙。

第四是借助資本手段逐步實現壟斷。國際大型企業特別喜歡直接以大量資本或以并購的形式壟斷市場,像電腦、飛機制造、通訊、醫藥等行業,大都由美國控制,這種情況制約了民族企業的發展。令人擔憂的是,目前外資企業正在悄悄進占不少行業,逐漸形成或強化自己的壟斷地位。

以水務市場為例,這是一個容易被忽略的行業,而相關數據表明,外資企業正在大舉進入。據報道,近期不少城市水務資產都“溢價”轉讓給外資水務巨頭。8月22日,天津自來水項目49%股權轉讓項目,威立雅報出競標價為21.8億元;8月18日,揚州自來水49%股權標價1.8億元轉讓,中法水務報出8.95億元的價格。除此,像蘭州、海口等自來水廠,也大都向外資企業轉讓了水務資產。水務供應屬于公共產品,公眾生活對其依賴性非常之強,無法替代,一旦外資企業控制某個城市的水務,它就有可能濫用其定價權獲取暴利。我們現行的法律,能夠有效阻止這種現象發生嗎?

自2005年以來,外資主導的各種收購兼并活動風起云涌。2006年,外資更是頻頻出手,不斷大手筆收購中國的鋼鐵、銀行、水泥、啤酒等企業股權,一時間中國的各行各業都彌漫著濃厚的外資并購氣息。美國的《1950年國防產品法規》就對外資企業并購作了嚴格規定,而我國對外資的并購審查才剛剛開始不久。

事實上,外資壟斷已經開始發力并給我國造成影響。比如大豆和玉米,由于美國等大豆、玉米的進入,我國大豆和玉米的自給率降到50%以下,低于進口數量,這是導致今年飼料價格上漲,進而造成豬肉價格上漲的主要原因之一。因此,外資壟斷有多種形式,在外資企業發展迅速,日益強大的今天,任何對外資正在逐漸成形的壟斷的忽略都可能導致危險。(余昭)

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

注:配圖來自網絡無版權標志圖像,侵刪!

聲明:文章僅代表作者個人觀點,不代表本站觀點——烏有之鄉

責任編輯:heji

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號