結語:2019年是新中國成立七十周年。撫今追昔,長征正是中國革命事業從挫折走向勝利的偉大轉折點。經過80多年的歲月洗禮,長征可歌可泣的人間奇跡,豪情萬丈的精神歷久彌新,召喚著人們一次次去重走長征之路,重溫初心,不忘來時的路。三年來我們已組織了300+人次,用26天重走長征路,沿著中央紅軍的足跡從瑞金到延安。為了分享我們的見聞,方便大家了解長征沿途景點情況,我們整理了長征“沿途看系列”資料,用圖文、視頻的方式,幫助讀者走近這一歷史上無與倫比的英雄史詩。敬請關注公眾號:xxzhkyly1927。

要實地尋訪湘江戰役相關的主要舊址,紅三十四師師長陳樹湘墓、湘江戰役三大阻擊戰遺跡、湘江戰役紀念館這幾個地方是最主要的。興安縣城的靈渠開鑿于秦代,戰略價值與北方的長城齊名。到達興安,可順路參觀靈渠。

說到長征路上的湘江戰役,許多人第一反應是發生在湖南,因為都知道湘江流經湖南長沙。實際上,湘江戰役發生在廣西桂林境內,地處湘江上游的興安縣、全州縣、灌陽縣一帶,其中以興安縣為中心。

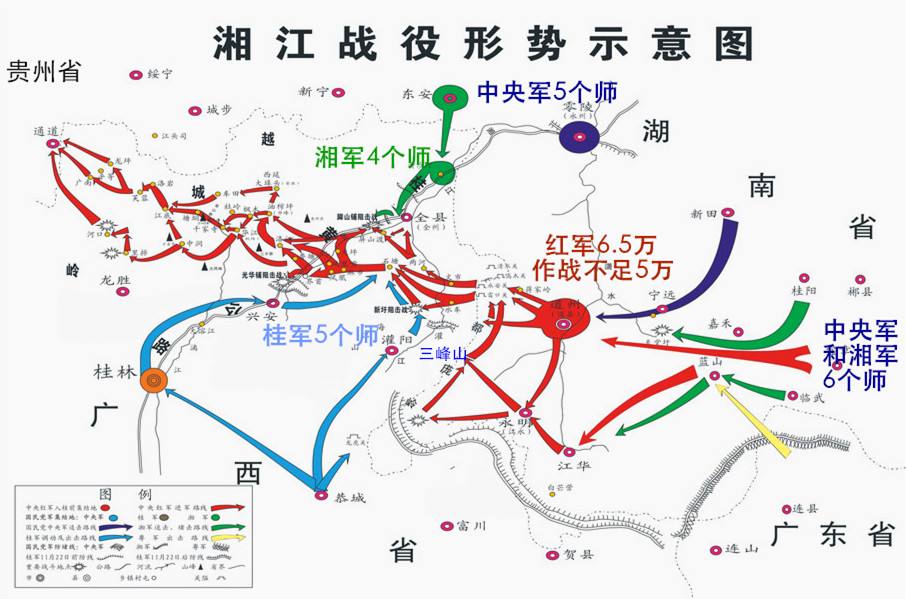

湘江戰役形勢圖

1934年11月27日至12月1日,中央紅軍在湘江上游廣西境內的興安縣、全州縣、灌陽縣,與國民黨軍苦戰五晝夜,最終從全州、興安之間強渡湘江,突破了國民黨軍的第四道封鎖線,粉碎了蔣介石圍殲中央紅軍于湘江以東的企圖。但是,中央紅軍也為此付出了極為慘重的代價。部隊指戰員和中央機關人員由長征出發時的8萬多人銳減至3萬余人。其中,主要由閩西子弟組成的紅三軍團三十四師6000余人幾乎全軍覆沒。

湘江烈士紀念碑園

興安縣城湘江烈士紀念碑園

湘江戰役紀念館位于碑園之中

尋訪湘江戰役相關地點,最重要的就是湘江烈士紀念碑園了。它座落于興安縣城西南1公里的獅子山,占地8萬平方米,由大型群雕、主碑、紀念館組成。群雕為灰白花崗巖雕鑿,長46米,高11米,由四個巨型頭像和五組浮雕組成,為全國革命理紀念碑園之最,它藝術地再現了當年紅軍突破-第四道-線的壯烈情景;主碑高34米,聳立于獅子山頂,上部為三支直插籃天的步槍造型,象征著、“槍桿子里出政權”的真理,下部為圓拱型碑亭。主碑和群雕由一線四折共201級的大型臺階連接,陡峭的臺階寓意著中央紅軍突破湘江-線的曲折過程。紀念館位于獅子山北山腳,是了解湘江戰役全過程最好的紀念館。

界首鎮紅軍堂

看完湘江烈士紀念碑園,可到湘江邊上的界首紅軍堂參觀。界首紅軍堂位于廣西興安縣界首鎮,原名三官堂,分前后兩廳,中有天井,建于1912年,因供奉著天官、地官、水官,得名三官堂。三官堂坐西面東,門前臨湘江,距離界首渡口不到100米。紅軍長征時,兩個中央縱隊就是從這里通過浮橋渡過湘江的。“三官堂”是當年朱德、彭德懷指揮紅軍突破敵人第四道封鎖線——湘江戰役指揮所舊址,又是紅軍在門前架設浮橋渡河的主道。當地人為表示對紅軍的懷念,把其改名為“紅軍堂”。

湘江岸邊祭奠先烈的團隊

俯瞰界首鎮三官堂。就是這一條狹窄的江面,當年漂浮著多少犧牲的紅軍啊。

湘江戰役中的三大阻擊戰分別是新圩阻擊戰、覺山鋪阻擊戰、光華鋪阻擊戰。這三個地點相距興安縣城湘江戰役紀念館都不是太遠。

新圩阻擊戰

湘江戰役中最慘重的阻擊戰。為掩護中央紅軍縱隊渡過湘江,紅三軍團紅五師,全師損失近2000人,紅五師參謀長胡震、第14團團長黃冕昌犧牲,第14團政委和15團團長、政委均負重傷,兩個團的營、連干部大都壯烈犧牲,艱難的完成了堵擊任務。新圩阻擊戰紀念館,位于桂林市灌陽縣楓樹腳村,西距興安縣城76公里。

新圩阻擊戰紀念館,位于桂林灌陽縣楓樹腳村。

新圩阻擊戰酒井海犧牲烈士所在地修建的紀念館

酒海井烈士犧牲地

新圩阻擊戰戰斗期間,這里曾有百余名傷員落入敵人手中,并被殘忍地投入到名為“酒海井”的地下河,全部壯烈犧牲。2017年,長眠十幾米深地下河之中的數十具紅軍遺骸被打撈出來,經行了隆重的安葬儀式。

覺山鋪阻擊戰

覺山鋪阻擊戰示意圖

全州縣覺山鋪阻擊戰紀念地

覺山鋪阻擊戰是湘江戰役中規模最大的戰斗。紅一軍團傷亡近6000人。最后紅軍戰士與沖上來的湘軍展開肉搏戰,團政委易蕩平負傷倒地,要求警衛員開槍打死自己,然后突圍,見警衛員不肯,奪過槍來高喊:“快走,趕快突圍!”然后照自己腦袋上就是一槍。以鮮血和生命的代價,為中央紅軍渡江贏得了寶貴時間。

腳山鋪阻擊戰舊址位于全州縣才灣鎮境內,全州縣城以南16公里,南距界首26公里。

光華鋪阻擊戰

致敬光華鋪犧牲烈士

光華鋪阻擊戰舊址

光華鋪阻擊戰。是事關中央紅軍安危的阻擊戰。兩天三夜的光華鋪阻擊戰中,紅三軍團以2100多人犧牲的慘重代價,阻擊了桂軍的攻擊,確保了中央縱隊和后續部隊從界首安全渡江。從規模上說,光華鋪阻擊戰在湘江戰役三大阻擊戰中規模最小,但該戰場離中央紅軍的渡江地點界首最近,因此意義重大。

光華鋪阻擊戰舊址就在興安縣城西南方向18公里處。

湖南道縣陳樹湘墓

陳樹湘(1905—1934),1905年出生于湖南長沙。在毛澤東、何叔衡等影響下,投身革命。湘江戰役中,陳樹湘率領紅三十四師擔負全軍后衛,掩護全軍主力和中共中央、中央軍委機關,同敵人追兵頻繁作戰,率領全師6000余人與十幾倍于自己的敵人殊死激戰四天五夜,后陷入敵人的重重包圍。他在率部突圍時腹部中彈,身負重傷。最后,部隊彈盡糧絕,陳樹湘傷重被俘。1934年12月,在押送途中,陳樹湘乘敵不備,咬緊牙關,忍著巨痛,用手從傷口伸入腹部,摳出腸子,使盡全力,大叫一聲,絞斷腸子,壯烈犧牲,實現了他“為蘇維埃新中國流盡最后一滴血”的誓言,年僅29歲。

道縣烈士陵園,位于道縣縣城北8公里,2019年6月建成開放

在水稻田中制作的紅三十四師圖案

俯瞰陵園

陵園中的陳樹湘烈士墓

陳樹湘烈士生平事跡陳列館

陳樹湘犧牲后,敵人將他的頭割下,送到長沙懸于城門示眾。群眾將陳樹湘的無頭遺體與一同犧牲的警衛員,葬于現道縣城內,瀟水之濱,上關大橋西頭北側,中心糧庫后面。

2019年6月,陳樹湘墓被嵌入到新修建的湖南道縣烈士陵園,陵園頗具規模。至此,陳樹湘墓終于得到了人們認為應該有的重視。

2019年之前,陳樹湘烈士墓位于道縣縣城馬路邊上,很狹窄。

參觀了陳樹湘烈士紀念園,可以順路參觀一河之隔的何寶珍故居。她是劉少奇的夫人,1932年留在上海堅持地下斗爭,1933年3月被國民黨憲兵逮捕,在獄中,受盡酷刑拷打。1934年在南京雨花臺英勇就義,年僅32歲。

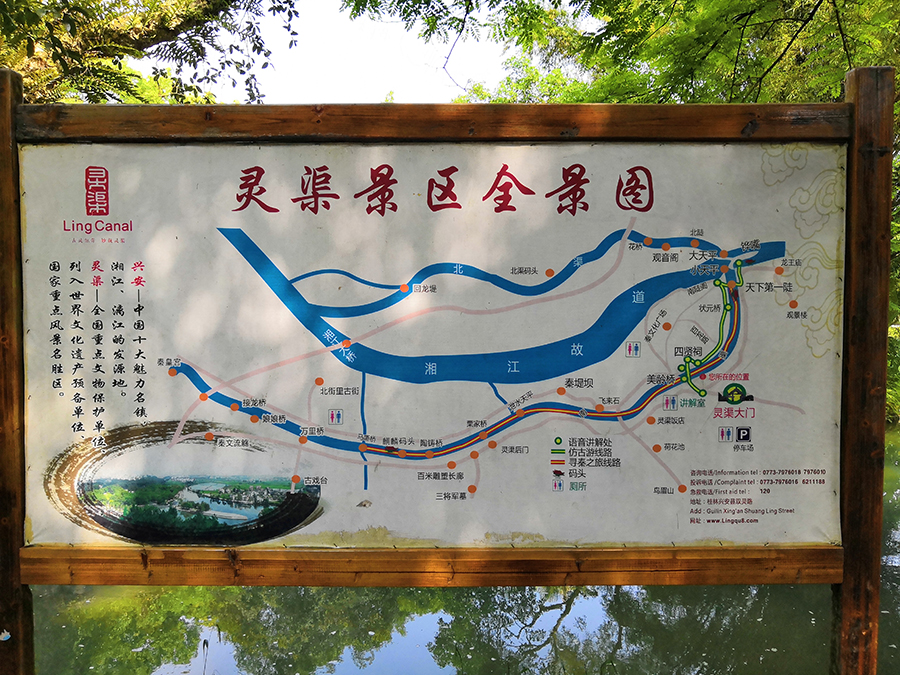

順帶參觀興安靈渠

靈渠風光

靈渠,連接著珠江、長江兩大流域,設計巧妙,作用巨大

北有長城,南有靈渠。靈渠的鑿通,溝通了湘江、漓江,打通了南北水上通道,為秦王朝統一嶺南提供了重要的保證,大批糧草經水路運往嶺南,有了充足的物資供應。公元前214年,即靈渠鑿成通航的當年,秦兵就攻克嶺南,隨即設立桂林、象郡、南海3郡,將嶺南正式納入秦王朝的版圖。

靈渠聯接了長江和珠江兩大水系,構成了遍布華東華南的水運網。自秦以來,對鞏固國家的統一,加強南北政治、經濟、文化的交流,密切各族人民的往來,都起到了積極作用。靈渠雖經歷代修整,依然發揮著重要作用。

星火最新組團

1、7月27日停戰談判簽訂紀念日再赴朝鮮

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號