謠言:中國在朝鮮戰(zhàn)爭中取得的勝利“在很大程度上只是心理上的”;“朝鮮戰(zhàn)爭問題毛澤東中了斯大林的詭計,不是為中國利益,而是為蘇聯(lián)利益打的”

(出自沈志華著:《毛澤東、斯大林與朝鮮戰(zhàn)爭》,廣東人民出版社2003年版,第357-358頁)

事實:中國入朝參戰(zhàn)對于新中國崛起有著極其偉大的意義,絕非“很大程度上只是心理上的”。中國實現(xiàn)了雙贏。首先,中國在朝鮮戰(zhàn)場上的勝利使美國人放棄了他們在雅爾塔秘密條約中對斯大林的“承諾”。1952年2月2日,艾森豪威爾在其“國情咨文”中宣布他“將要求國會通過一項適當(dāng)?shù)穆?lián)合決議,聲明美國政府不承認(rèn)過去與外國政府所達(dá)成的秘密諒解中所承擔(dān)的任何容許這種奴役行為的義務(wù)”。這里所說的“秘密諒解”就是指雅爾塔協(xié)定。盡管美國國會沒有通過這項提議,但在實踐中,《雅爾塔協(xié)定》強(qiáng)加于中國的不平等條款已被毛澤東“體面”地廢除。而能夠?qū)崿F(xiàn)這一點的原因并不主要是1950年建立在友誼基礎(chǔ)上的蘇聯(lián)承諾,而是中國在朝鮮戰(zhàn)場上表現(xiàn)出的實力。

第二,蒙古獨(dú)立是斯大林落實雅爾塔協(xié)定并通過這個協(xié)定實現(xiàn)其將中國整個關(guān)外納入蘇聯(lián)勢力范圍戰(zhàn)略的關(guān)鍵步驟。1945年2月11日,蘇美英三國簽訂的《關(guān)于遠(yuǎn)東問題的協(xié)定》即雅爾塔協(xié)定第一條規(guī)定“維持外蒙古(蒙古人民共和國)現(xiàn)狀”,這一條對蘇聯(lián)的戰(zhàn)略意義,不僅是如斯大林告訴蔣經(jīng)國的是出于西伯利亞鐵路安全的需要,同時還有蘇聯(lián)控制中國東北和新疆的戰(zhàn)略需要。外蒙古獨(dú)立從地緣政治上看,是在從新疆到東北的整個中國北方的中間地帶撕開了一個大缺口,接踵而至的就是西進(jìn)新疆和東進(jìn)東三省,并對中國北京長期保持高壓態(tài)勢:一旦中國東北或新疆出現(xiàn)不利于蘇聯(lián)的事態(tài),蘇方就會以最短的距離和最快的速度直插北京。20世紀(jì)60、70年代中蘇關(guān)系緊張時期,蘇聯(lián)在中蘇和中蒙邊境屯兵近百萬,就曾對中國北方安全形成重大壓力。

然而,中國在朝鮮戰(zhàn)場上的勝利,讓斯大林利用蒙古獨(dú)立中間突破中國這步“活棋”被變成了“死棋”。朝鮮戰(zhàn)爭前,蒙古可以利用掌握在蘇聯(lián)手中的中長鐵路直達(dá)太平洋西岸,而朝鮮戰(zhàn)爭后,蘇聯(lián)將中長鐵路交還中國使蒙古被困在中蘇“如來合掌”之中。失去大海,蒙古就沒有可持續(xù)的發(fā)展。蒙古的物流要與太平洋連接,就需要暖港,這樣蒙古的發(fā)展便在朝鮮戰(zhàn)爭后與中國產(chǎn)生了天然的依存關(guān)系,這正如在朝鮮戰(zhàn)爭之前,蒙古的發(fā)展必然與掌控中長鐵路的蘇聯(lián)產(chǎn)生天然聯(lián)系的道理一樣。

由此,我們可以得出進(jìn)一步的結(jié)論,中國介入朝鮮戰(zhàn)爭并贏得勝利的結(jié)果,不僅徹底打碎了雅爾塔協(xié)定對中國的束縛,而且還在地緣政治上使斯大林在外蒙古的“中間突破”態(tài)勢陷入困境:蘇聯(lián)通過外蒙古對中國北方施加的安全壓力從中國東北方向受到巨大的制約,如果再考慮到蘭新鐵路建成后中國東部各省與西部新疆的聯(lián)系更為緊密的因素,蘇聯(lián)通過外蒙古對中國造成的安全壓力更是大為緩解。相反,外蒙古出海路線由蘇聯(lián)轉(zhuǎn)到中國這一變化又使外蒙古的發(fā)展與中國產(chǎn)生不可分割的依存關(guān)系,這從根本上改變了中蒙關(guān)系的未來走向并必將產(chǎn)生有利于中國的重大變化。

最后,朝鮮戰(zhàn)場的勝利打出了新中國的國際地位。朝鮮停火協(xié)定簽訂后不久即1954年4月26日至7月21日,在美國的百般阻撓下,中國被邀參加有蘇、美、英、法等大國參加的日內(nèi)瓦會議,主要討論如何和平解決朝鮮問題和關(guān)于恢復(fù)印度支那和平問題。

1955年4月18日至24日,第一次亞非會議即“萬隆會議”召開,中國被邀參加會議,中國總理周恩來率代表團(tuán)參加。會議廣泛討論了民族主權(quán)和反對殖民主義、保衛(wèi)世界和平及與各國經(jīng)濟(jì)文化合作等問題。中國被邀參加這兩次會議,在事實上打破了美國對新中國的外交封鎖,確立了新中國的國際地位,而這一切又都是中國在朝鮮戰(zhàn)場上的勝利確定的。

由此,中國參與朝戰(zhàn)的結(jié)果是“雙贏”:既贏了美國,也贏了蘇聯(lián)。中國在這場戰(zhàn)爭中得到的不僅是道義——在1954年、1955年的日內(nèi)瓦會議和萬隆會議上得到國際社會的認(rèn)可,與蘇美比較,更有豐厚的地緣政治利益。不管基辛格對美國在這場戰(zhàn)爭中的“收獲”如何虛飾,但在朝鮮停戰(zhàn)協(xié)定上簽字的“聯(lián)合國軍”總司令克拉克將軍后來在回憶錄中則有坦白交待,他說:“我獲得了一個不值得羨慕的名聲:我是美國歷史上第一個在沒有取得勝利的停戰(zhàn)協(xié)定上簽字的司令官。”

事實:在抗美援朝戰(zhàn)爭期間,中國的經(jīng)濟(jì)依然快速發(fā)展,而且獲得了每年15%的增長率,國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。在近代史上,第一次將軍費(fèi)降到了國家財政支出的一半以下,同時還完成了清匪反霸,消滅百萬國民黨殘余部隊,進(jìn)軍西藏完成祖國大陸統(tǒng)一的壯舉。抗美援朝與建設(shè)新中國雙管齊下,均取得了舉世矚目的成就。

年份——————49年——-52年

人口(百萬)----------541.6---574.8

社會總產(chǎn)值(億元)----518------951

工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值(億元--466------827

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值(億元)--326------484

工業(yè)生產(chǎn)總值(億元)--140------343

輕工業(yè)生產(chǎn)總值(億元--103------221

重工業(yè)生產(chǎn)總值(億元--37-------122

國民收入(億元)------358-----589

社會商品零售總額億元--140------277

工業(yè)產(chǎn)品:-----------49年----52年

煤(百萬噸)----------32-------66

石油(百萬噸)--------0.12----0.(億度)

鋼------------43-------73(百萬噸)

生鐵---------0.15-----1.35(百萬噸)

木材-------0.25---1.93(百萬立方米)

水泥----5.57-----11.2(百萬噸)

硫酸-----0.66-----2.86(千噸)--

純堿-----40-------190(千噸)

燒堿--------88-------192(千噸)

化肥----------15------79(千噸)

農(nóng)藥------------6--------39(千噸)

塑料----------0--------2(千噸)

化學(xué)纖維----------0--------2(千噸)

發(fā)電設(shè)備------0--------0(千千瓦)

機(jī)床---0--------6(千臺)

火車頭----------1.3-----13.7(臺)

汽車----------0--------20(萬輛)

日用工業(yè)產(chǎn)品:--------49年----52年

棉布(億米)----------18.9----38.5

糖(百萬噸)----------0.2------0.45

紙(百萬噸)----------0.11-----0.37

收音機(jī)(千臺)--------4--------17

自行車(千輛)--------14-------80

錄音機(jī)(千臺)--------0--------0

縫紉機(jī)(千臺)--------2--------66

農(nóng)業(yè)產(chǎn)品:-----------49年----52年

糧食(百萬噸)-------113.2----163.9

棉花(千噸)---------445------1304

油料(千噸-----------2564-----4193

黃紅麻(千噸)-------37-------306

茶葉(千噸)---------41-------83

甘蔗(千噸)---------2642-----7116

甜菜(千噸)---------191------479

豬、牛、羊肉(千頭---2132-----3385

年底畜生存欄(百萬頭)

豬-------------------53.61----89.77

羊-------------------42.77----61.78

牛-------------------43.936---56.6

馬-------------------48.75----61.3

事實:朝鮮戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略杠桿作用導(dǎo)致蘇聯(lián)帝國的基石松動。關(guān)于這場戰(zhàn)爭的深遠(yuǎn)意義,目前不為人注意的還有,它最先撬動了蘇聯(lián)(遑論美國)帝國的松動。

1953年朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束后,蘇聯(lián)也進(jìn)入了赫魯曉夫改革時期。改革的內(nèi)容與1905年的沙俄軍事失利暴露出的農(nóng)業(yè)發(fā)展不足以繼續(xù)支撐工業(yè)高速增長的問題相似,盡管程度上遠(yuǎn)輕于1905年的沙皇俄國,但赫魯曉夫的改革也從農(nóng)業(yè)開始。1950年蘇聯(lián)提前9個月超額完成第四個五年計劃。工業(yè),尤其重工業(yè)產(chǎn)量達(dá)到新的高度,蘇聯(lián)生產(chǎn)率提高了36%,按工人人均產(chǎn)量增長約50%左右。另外在第四個五年計劃期間,蘇聯(lián)從戰(zhàn)敗的德國及其盟國那里獲得了賠償,這有力地支持了蘇聯(lián)財政。例如,在1947年,蘇聯(lián)3/4的進(jìn)口來自東歐國家和德國的蘇聯(lián)占領(lǐng)區(qū),據(jù)估計價值200億美元以上。從1951年始,第五個五年計劃開始執(zhí)行,一直到1955年。與其他五年計劃一樣,第五個五年計劃的工業(yè)領(lǐng)域,尤其是航空、軍工和原子能等工業(yè)領(lǐng)域取得了巨大成就,伏爾加運(yùn)河也得到開通。但與此相反,支持蘇聯(lián)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)卻日益不堪負(fù)重,出現(xiàn)相對萎縮。

據(jù)統(tǒng)計,直至1953年蘇聯(lián)農(nóng)業(yè)谷物產(chǎn)量仍未達(dá)到1940年的水平。由于戰(zhàn)爭破壞的原因,在1940~1953年間,1945年的谷物產(chǎn)量比1940年下跌50%,到1946年則進(jìn)一步下跌至58%。此后谷物產(chǎn)量開始大幅上升,至1952年已接近1940年的水平,但到朝鮮戰(zhàn)爭即將結(jié)束的1953年又大幅下跌,一年之內(nèi),跌幅達(dá)11%。1953年10月20日呈報給赫魯曉夫并被標(biāo)有“絕密”字樣的“蘇聯(lián)農(nóng)業(yè)部和蘇共中央農(nóng)業(yè)局關(guān)于國內(nèi)糧食收購計劃完成情況的報告”對此有如下披露:“截至1953年10月20日國內(nèi)收購糧食16.849億普特。此外,被列為收購計劃的其他產(chǎn)品數(shù)量約合糧食產(chǎn)量5940萬普特,完成計劃的92.8%。去年同期收購糧19.494億普特,完成計劃的99.5%。今年糧食收購減少了2.56億普特。”

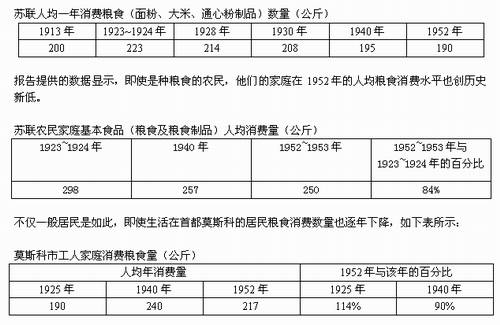

農(nóng)業(yè)是蘇聯(lián)國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。1950年農(nóng)業(yè)在蘇聯(lián)整個國民總產(chǎn)值中所占的比例為38.4%,而從事農(nóng)業(yè)勞動的人數(shù)在總勞動人數(shù)中所占比例卻高達(dá)54%。農(nóng)業(yè)的萎縮導(dǎo)致蘇聯(lián)居民糧食消費(fèi)不足。1953年9月19日,米高揚(yáng)收到標(biāo)有“絕密”字樣的關(guān)于蘇聯(lián)消費(fèi)水平的報告,該報告提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1952年蘇聯(lián)糧食消費(fèi)數(shù)量尚不及第一次世界大戰(zhàn)前的1913年和1940年的水平:

上述資料表明:從二戰(zhàn)結(jié)束后到朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束之間,蘇聯(lián)支撐擴(kuò)張政策的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)已出現(xiàn)萎縮。與之相隨的是斯大林與羅斯福在德黑蘭和雅爾塔會議共謀并經(jīng)過與丘吉爾在“百分比協(xié)議”中認(rèn)可,最終通過蘇聯(lián)紅軍流血爭得的龐大帝國及其勢力范圍——比如東歐和遠(yuǎn)東中國關(guān)外地區(qū)——建立之初就在其邊緣地帶出現(xiàn)松動。

蘇聯(lián)帝國的第一次松動出現(xiàn)在對蘇聯(lián)地緣政治利益極為重要,但又為蘇聯(lián)戰(zhàn)略能力所不及的極限地帶——巴爾干半島,即1948年蘇聯(lián)與南斯拉夫黨和國家之間發(fā)生的爭執(zhí)與沖突。1948年3月中旬,蘇聯(lián)突然撤走在南斯拉夫的全部軍事顧問和文職專家,兩國關(guān)系急劇惡化,6月南斯拉夫被開除出情報局。1949年,蘇聯(lián)和東歐國家斷絕與南斯拉夫的貿(mào)易關(guān)系,對南施加政治、經(jīng)濟(jì)和軍事壓力。同年11月,情報局再次作出決議,攻擊南共是帝國主義的奴仆,號召南人民推翻南共領(lǐng)導(dǎo)人的領(lǐng)導(dǎo)。蘇聯(lián)對南共的外交高壓反倒說明,蘇聯(lián)對南斯拉夫的離經(jīng)叛道無可奈何;蘇聯(lián)及東歐國家完全斷絕與南的關(guān)系也表明,蘇聯(lián)帝國邊緣地帶首次出現(xiàn)坍塌。盡管1955年蘇共中央第一書記赫魯曉夫訪南,對蘇、南關(guān)系遭到破壞表示遺憾,雙方簽署了《貝爾格萊德宣言》,兩國關(guān)系正常化。這也不過是蘇聯(lián)在事后對這種坍塌事實的變相承認(rèn)。

我們知道,斯大林與丘吉爾在1944年月10月達(dá)成的關(guān)于東歐勢力范圍劃分的“百分比協(xié)議”是南斯拉夫各占50%,這實際上是丘吉爾對蘇聯(lián)和英國歷史較量中形成的各自力量極限和底線做出的評估結(jié)果。這個結(jié)果大體也符合雙方力量的實際情況和歷史經(jīng)驗,而南蘇沖突及其最終表現(xiàn)出的不和不分的結(jié)果也正好是丘吉爾斯大林判斷準(zhǔn)確性的客觀印證:南斯拉夫之所以能夠成功擺脫斯大林的控制,其原因就在于南斯拉夫位于俄羅斯國家力量的極限地帶。

斯大林建立的蘇聯(lián)帝國發(fā)生的第二次松動,是在蘇南沖突五年后,其松動地點恰好也是對蘇聯(lián)地緣政治利益極為重要,但也為蘇聯(lián)力所不及的極限地帶——中國東北。它具體表現(xiàn)為蘇聯(lián)在1945年通過促成外蒙古獨(dú)立已形成了控制中國關(guān)外的有利地緣政治態(tài)勢,在朝鮮戰(zhàn)爭后反轉(zhuǎn)為有利于中國的地緣政治態(tài)勢;原來在蘇聯(lián)手中的對中國東北的實際控制權(quán),在戰(zhàn)爭結(jié)束后則轉(zhuǎn)到中國手中。1955年,就在赫魯曉夫訪南的同一年,蘇聯(lián)宣布將旅順海軍基地交還中國,這表明蘇聯(lián)將斯大林在雅爾塔秘密協(xié)議中獲得的對中國東北控制權(quán)的正式放棄。

接踵而至的就是1956年發(fā)生于波蘭、匈牙利和1968年發(fā)生于捷克斯洛伐克的脫離蘇聯(lián)的運(yùn)動。但是,帝國的動蕩并未在波蘭和匈牙利就此打住,它經(jīng)過短暫停頓后進(jìn)一步從帝國的邊緣向中心推進(jìn)。1968年1月5日,捷克斯洛伐克發(fā)生了脫離蘇聯(lián)的運(yùn)動。在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人亞歷山大•杜布切克領(lǐng)導(dǎo)下的捷克斯洛伐克60年代下半葉越來越顯示出強(qiáng)烈的脫離蘇聯(lián)的獨(dú)立傾向,在國內(nèi)政治改革的過程中,提出了“帶有人性面孔的社會主義”。盡管杜布切克的“改革”并不像1956年匈牙利改革那樣激烈,但蘇聯(lián)依然將這視為對其領(lǐng)導(dǎo)地位的挑戰(zhàn)。8月20日,深夜20萬華約成員國軍隊和5000輛坦克武裝進(jìn)入捷克,為時半年的動蕩才被平息。

第二次世界大戰(zhàn)后斯大林辛辛苦苦建立的蘇聯(lián)帝國,就這樣還沒有來得及鞏固就出現(xiàn)了由表及里的松動。值得注意的是,蘇聯(lián)帝國的東歐部分松動與遠(yuǎn)東部分還是有區(qū)別的。與朝鮮戰(zhàn)爭造成的后果不同,帝國的東歐部分的松動并不是在西方外力干預(yù)下出現(xiàn)的。從南斯拉夫脫離蘇聯(lián)到1968年蘇聯(lián)入侵捷克斯洛伐克這段時間內(nèi),以美國為首的西方除了輿論譴責(zé)外,對東歐的上述事件基本采取1948年斯大林對希臘共產(chǎn)黨武裝斗爭一樣的態(tài)度。鑒于西方國家沒有動搖羅斯福、丘吉爾與斯大林曾達(dá)成的戰(zhàn)后勢力范圍劃分的默契,并沒有出兵對蘇聯(lián)軍隊進(jìn)行直接阻攔,因此,我們完全可以將它們看做是基于蘇聯(lián)帝國的內(nèi)部矛盾而產(chǎn)生的松動。在這些變化中,處于蘇聯(lián)帝國國力極限最邊緣地帶的南斯拉夫最早脫離蘇聯(lián)的控制,而處于蘇聯(lián)國力極限之內(nèi)的國家在20世紀(jì)五六十年代的脫離蘇聯(lián)的運(yùn)動則遭到失敗。正因為失敗,筆者才稱之為“松動”,不然就是解體——正如我們后來在20世紀(jì)90年代初看到的東歐發(fā)生的那樣。

這里需要特別指出的是,撬動蘇聯(lián)帝國東歐部分松動的真正杠桿并不在巴爾干的南斯拉夫,而是在朝鮮戰(zhàn)場;而造成蘇聯(lián)帝國在遠(yuǎn)東松動的地方并不在朝鮮戰(zhàn)場而是在中國東北。中國不僅將美國抵御到三八線以南,同時也使蘇聯(lián)看到中國軍事力量的不可戰(zhàn)勝,從而放棄了在雅爾塔秘密條約中獲得的并為蔣介石承認(rèn)了的在中國東北的鐵路和港口利益。這場戰(zhàn)爭的結(jié)局并沒有改變美國與蘇聯(lián)在遠(yuǎn)東的勢力劃分,而是與東歐一樣改變了蘇聯(lián)帝國內(nèi)部的控制結(jié)構(gòu):在斯大林非常不情愿的情況下,原本屬于蘇聯(lián)勢力范圍的中國東北地區(qū)的控制權(quán),在戰(zhàn)爭結(jié)束的時候已完全和平友好地轉(zhuǎn)入中國手中。換言之,1953年朝鮮戰(zhàn)爭使中國東北從蘇聯(lián)控制中脫離并轉(zhuǎn)入中國手中。1953年1月,就在朝鮮戰(zhàn)爭即將簽訂停戰(zhàn)條約的前夕,蘇聯(lián)同意將從滿洲里經(jīng)哈爾濱最終至大連港的這條貫穿俄國遠(yuǎn)東關(guān)鍵利益線的中東鐵路移交給中國。此舉不僅將中國北方的有效邊界——在蔣介石時期的中國北方有效邊界一直游移于山海關(guān)一線——大幅北推,更重要的是,它也使獨(dú)立不久的外蒙古通往海參崴和遼東半島的陸上出海通道從蘇聯(lián)控制區(qū)轉(zhuǎn)入中國手中。

斯大林對此看得明白,他曾私下對當(dāng)時還是南斯拉夫共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人的米洛凡•杰拉斯說:“這次戰(zhàn)爭和以往戰(zhàn)爭不同,誰解放領(lǐng)土,誰就把自己的社會制度推行到他們軍隊所到之處。絕不可能不是這樣。”也正是朝鮮戰(zhàn)爭的結(jié)果使斯大林認(rèn)定作為蘇聯(lián)勢力范圍的東北將轉(zhuǎn)入中國之手,只不過與南斯拉夫事件不同的是,這樣的結(jié)果是在斯大林的“邀請”下出現(xiàn)的,而且這時的斯大林也因接近生命的盡頭而無力回天。可以想象,從巴爾干南斯拉夫到中國東北脫離蘇聯(lián)控制的地緣政治變動,對以彼得大帝自喻并剛將彼得大帝像請入自己辦公室的斯大林來說,是非常難以接受的。

由上可見朝鮮戰(zhàn)爭對于新中國的崛起有著極其偉大的意義。如果認(rèn)識和理解了這些意義,我們就對中國入朝參戰(zhàn)會有更深的理解,就對毛澤東為了中國人民的最高利益兩次——1949年打過長江統(tǒng)一全中國、1951年在金日成的同意下決定停戰(zhàn)于三八線——頂住了斯大林的壓力,為中國的國家利益作出歷史性和極為杰出的貢獻(xiàn)表現(xiàn)極大的敬意。

如果我們理解了這些,我們就不會輕率地將中國抗美援朝的決定看作是由于“中國革命的勝利使得毛澤東在欣喜之余產(chǎn)生了支援世界革命的更為遠(yuǎn)大的理想和抱負(fù),不期而遇的朝鮮戰(zhàn)爭和初戰(zhàn)勝利為他提供了這樣的機(jī)會”,“美國軍隊意外地‘不堪一擊’以及蘇聯(lián)空軍的及時參戰(zhàn)使毛澤東充滿了必勝的信心,從而對戰(zhàn)爭總體形勢做出了錯誤的判斷”;更不會輕率得出毛澤東作出抗美援朝的決定是由于“蘇聯(lián)、朝鮮施加的壓力使他無法在眼見的成功面前打退堂鼓”,“剛從山溝走進(jìn)大城市的中國領(lǐng)導(dǎo)人缺乏在國際舞臺上的外交經(jīng)驗和知識”等想當(dāng)然的因而是極輕浮的結(jié)論及上了蘇聯(lián)的當(dāng)(關(guān)于這些結(jié)論,可參閱沈志華著:《毛澤東、斯大林與朝鮮戰(zhàn)爭》,廣東人民出版社2003年版,第367頁)。

(參考:《張文木:朝鮮戰(zhàn)爭與中國崛起鏈接》:http://www.juliangmedia.com/Article/lishi/2013/07/303818.html )

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號