遭遇恐怖襲擊后,法國諷刺雜志《查理周刊》熱賣數(shù)百萬份。《查理周刊》最新一期特刊獲得熱捧,14日上市后便多次加印,17日更是宣布將加印至700萬冊,遠超過去每期3到6萬冊的發(fā)行量。然而在眾多讀者支持的背后,這份爭議雜志不僅在增加恐怖主義給歐洲帶來的安全問題,還在繼續(xù)激化部分穆斯林與西方世界的分歧。

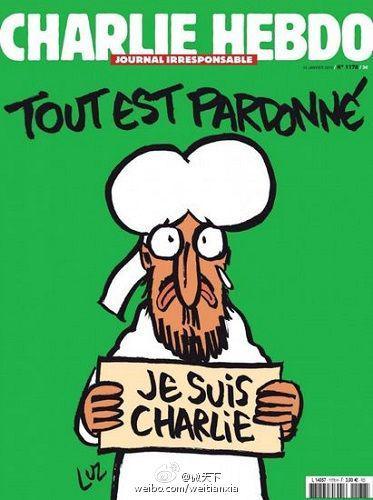

《查理周刊》遇襲后最新一期特刊封面

《查理周刊》特刊加印至700萬冊

讀者展示買到的雜志

不向恐怖主義屈服,捍衛(wèi)言論自由,這是法國政府及許多讀者支持《查理周刊》最新一期的理由,也是這份特刊發(fā)行量不斷刷新的主要原因。據(jù)法新社報道,截至17日,《查理周刊》特刊已被翻譯成16種語言,在多個國家供不應(yīng)求。

16日上午的蒙特利爾,數(shù)百名讀者排隊購買,然而當(dāng)時僅僅1500份抵達加拿大。在法國國際新聞社外,凌晨5點書店還未開門,就有數(shù)百名打算購買此雜志的讀者在排隊。英國街頭也是許多人排隊等待購買英文版,許多英國人16日還在社交網(wǎng)站貼出自己購買的雜志,以表達對言論自由的支持。

新封面繼續(xù)激怒穆斯林 多國抗議

然而并非所有人都在追捧《查理周刊》。美聯(lián)社指出,盡管許多穆斯林對恐怖襲擊表達了憤怒,但《查理周刊》又將許多穆斯林的關(guān)注點拉回到了“讓人憤怒的反穆斯林漫畫”上,其描畫伊斯蘭教先知的做法繼續(xù)激化著穆斯林與西方世界的分歧。在主流的伊斯蘭文化中,以任何形式展示先知穆罕默德(哪怕是贊揚)都會被視作褻瀆。

面對《查理周刊》的最新特刊,一邊是書店外排隊支持言論自由的讀者,另一邊卻是眾多穆斯林的抗議集會。周五(16日),在巴基斯坦、尼日爾等國都出現(xiàn)了反《查理周刊》集會,他們高舉“我是穆斯林,我愛先知”的標(biāo)語,與恐怖襲擊后支持《查理周刊》的標(biāo)語“我是查理”形成對比。在巴基斯坦,白沙瓦、木爾坦市憤怒民眾焚燒法國國旗,而卡拉奇市的抗議最后甚至引發(fā)暴力。而在西非國家尼日爾,相關(guān)暴力抗議還導(dǎo)致至少10人喪生。

其他穆斯林世界也對《查理周刊》發(fā)出了譴責(zé)與抗議。伊朗政府在譴責(zé)恐怖襲擊《查理周刊》的同時,也譴責(zé)了雜志本身,指責(zé)其繼續(xù)刊登先知漫畫的做法是在“挑撥仇恨”以及侮辱伊斯蘭教。阿富汗總統(tǒng)17日也聲明指責(zé)《查理周刊》不負責(zé)任。伊拉克總理也擔(dān)憂《查理周刊》新封面導(dǎo)致進一步流血。也門、埃及與加沙也都出現(xiàn)了抗議活動。

17日,也門首都法國使館前的抗議人群

“我們不是查理,我們是穆罕默德。”這樣的口號17日和18日出現(xiàn)在全球多個有穆斯林聚居的國家和地區(qū)爆發(fā)的大規(guī)模游行示威中。《查理周刊》遇襲后仍然登載伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫形象,在伊斯蘭世界和西方社會引發(fā)了兩種極端的反應(yīng)。

“伊斯蘭世界爆發(fā)怒吼!”德國《明鏡》周刊18日稱,焚燒教堂,燒毀法國文化中心和法國國旗……對于法國《查理周刊》最新一期繼續(xù)刊登伊斯蘭教先知的漫畫,穆斯林民眾的憤怒和抗議示威迅速向全球蔓延。

貝寧泛非網(wǎng)18日稱,除了尼日爾,在塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞、阿爾及利亞,數(shù)以萬計當(dāng)?shù)厝司奂椒▏笫桂^周圍示威,并焚燒了法國國旗。尼日爾、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯和埃及還禁止《查理周刊》發(fā)行。在阿爾及利亞首都,3000人高喊“我們都是穆罕默德”。

巴基斯坦示威者焚燒法國國旗

菲律賓示威人群

穆斯林示威者

西非國家尼日爾首都尼亞美星期六(1月17日)暴發(fā)針對法國《查理周刊》諷刺伊斯蘭先知穆罕默德漫畫的抗議示威,至少兩座教堂遭縱火焚燒。

示威是在尼亞美大清真寺門前開始的,警方一度對示威者使用了催淚彈。

尼日爾是法國前殖民地。

法國駐尼日爾大使館發(fā)出警告,要求在當(dāng)?shù)氐姆▏癫灰獬觥?/p>

此前一天,尼日爾第二大城市津德爾發(fā)生抗議和騷亂,至少導(dǎo)致4人死亡。

上個星期,伊斯蘭槍手在法國首都巴黎襲擊了諷刺漫畫雜志《查理周刊》編輯部、一名警察以及一家猶太人超市,一共打死17人。

星期五在尼日爾第二大城市津德爾,示威者攻擊了那里的法國文化中心,打砸焚燒了咖啡廳、圖書館和辦公室。

近千名非洲尼日爾青年當(dāng)?shù)貢r間周六,參加在首都尼亞美的示威,抗議《查理周刊》以先知穆罕默德的漫畫作為封面,認為褻瀆和侮辱伊斯蘭教,期間有人放火焚燒教堂,亦有人撕毀圣經(jīng)。報道指至少8間教堂被燒毀,基督徒寓所亦成為搶掠目標(biāo),數(shù)十人受傷。消息指,他們會在周日再次發(fā)起游行。

歐洲多國高度警戒嚴防恐怖襲擊

面對《查理周刊》帶來的新爭議,法國總統(tǒng)奧朗德17日表示,他已經(jīng)注意到法國以外的抗議活動,這些國家的民眾“不理解法國對言論自由的珍視”,“法國尊重不同的信仰”,但法國堅持維護言論自由及世俗化的價值觀。

尼日爾總統(tǒng)伊素福17日發(fā)表講話譴責(zé)暴力行徑,并呼吁民眾保持冷靜。值得注意的是,伊素福是出席巴黎11日支持《查理周刊》游行的6名非洲元首之一。法國《非洲看板》雜志稱,伊素福在巴黎出席游行活動時還說過“我們都是查理”的話,因此遭到尼日爾穆斯林團體的強烈譴責(zé),為此16日他通過政府發(fā)言人修改措辭,稱“參加游行的目的是打擊恐怖主義,而非意味著對某些錯誤利用言論自由觀點的任何支持”。

而除了應(yīng)對《查理周刊》帶來的新爭議,法國及歐洲各國還面臨著更為緊迫的挑戰(zhàn),那就是如何防范不斷增加的恐怖襲擊威脅。《查理周刊》遇襲之后,過去一周,歐洲各國都在加大安保力量,各國情報部門警戒級別上升,比利時甚至30年來首次派出軍隊入城協(xié)助警方保衛(wèi)重要地點的安全。僅僅在過去3天,法國、比利時、德國、希臘等國共逮捕約20名恐怖主義嫌犯。

比利時在猶太學(xué)校附近加強安保

法國穆斯林移民基本情況

據(jù)統(tǒng)計,法國有超過600萬穆斯林人口。“法國能否成功讓穆斯林移民融入?若不能,未來還會發(fā)生什么?”《沙爾利周刊》事件讓這個一直隱藏在主流視野中的尖銳問題闖入了公眾視野。

目前,法國有642萬穆斯林移民,約占其總?cè)丝诘?0%,是歐盟各國穆斯林人口最多的,基本都是外來移民及其后代。法國的大規(guī)模穆斯林移民潮始于“二戰(zhàn)”結(jié)束后,在20世紀50年代至70年代,法國穆斯林移民的絕對數(shù)量不斷上升,取代了南歐移民成為法國最大的移民群體。這些第一代穆斯林移民以及在法國本土出生的第二代、第三代就構(gòu)成了今天法國穆斯林移民的主體。

穆斯林移民曾經(jīng)對法國社會和經(jīng)濟建設(shè)作出過巨大貢獻。但是隨著20世紀70年代以來法國經(jīng)濟的停滯,處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)底層的穆斯林移民面臨失業(yè)和生活困境,淪為國家福利的“負擔(dān)”。

據(jù)統(tǒng)計,穆斯林群體是目前法國失業(yè)率最高的社群,從事低端工作領(lǐng)域的穆斯林群體比例遠高于其他群體。即便如此,他們在求職過程中也常受到歧視。此外,法國穆斯林移民大多數(shù)居住在大城市的郊區(qū),居住條件落后,公共設(shè)施惡劣,教育資源稀少,陷入了階層固化的惡性循環(huán)。出生在法國的新一代穆斯林,發(fā)現(xiàn)自己即使能講一口流利的法語,但仍無法通過努力而改變命運。

與此同時,在外來移民群體中,法國穆斯林的出生率最高,年輕化程度也最高。當(dāng)前法國穆斯林移民以第二代和第三代為主體,他們出生在法國,深受共和精神的熏陶。與第一代移民不同,他們追求的不再僅僅是物質(zhì)的滿足,還包括社會地位的平等。當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實社會中只是保障形式的平等,而缺乏實質(zhì)的平等時,只能陷入困頓與迷茫,一些人轉(zhuǎn)而從宗教中尋求認同與尊嚴。

法國政府一貫堅持以“共和模式”為原則的移民政策。該模式脫胎于法國大革命時期的共和國價值觀,其特點在于:只承認個體的公民權(quán)利,拒絕以種族、宗教等群體性標(biāo)志將公民分成不同的群體。在移民問題上屬于強同化、高認同模式。在承認外來移民的公民權(quán)利的同時,要求其必須首先認同共同的法蘭西價值,放棄本身的宗教文化與傳統(tǒng)價值,隱含著法蘭西文化的優(yōu)越感。

法國《世界報》的一項專門調(diào)查顯示:60%的受訪者將伊斯蘭教與“暴力”相聯(lián)系,66%的受訪者認為伊斯蘭教是“落后”的象征,71%的人認為伊斯蘭教徒的“狂熱行為”多于“宗教寬容”,更有高達76%的受訪者認為伊斯蘭教“壓迫女性”。

在個別媒體對負面信息的刻意渲染下,伊斯蘭教被等同于恐怖主義。而類似“查理遇襲”的事件又加劇了法國民眾對于伊斯蘭教“不寬容”、“暴力”以及“反民主、不自由”的負面印象。在絕對言論自由和宗教極端主義的“合謀”下,“伊斯蘭教=原教旨主義=極端主義=恐怖主義”似乎成了公理。

事實上,伊斯蘭教并非鐵板一塊的信仰體系,穆斯林內(nèi)部存在著地緣、種族、語言和文化的多樣性。而“文明沖突論”的始作俑者恰恰有意或無意地忽略了伊斯蘭教內(nèi)在的多樣性。他們認為,只有一個由民主、自由、世俗主義等價值凝聚在一起的、鐵板一塊的西方文明,才能對抗另一個鐵板一塊的伊斯蘭文明。

從法國穆斯林移民問題實質(zhì)看穆斯林在西方世界的處境

法國作為擁有超600萬穆斯林人口的國家,從穆斯林在法國所面臨的問題可以看到穆斯林在西方世界的處境。其實,直到20世紀70年代末,法國穆斯林移民才真正成為一個所謂的“問題”,而這一時間正是法國經(jīng)濟從增長走向衰退,失業(yè)率不斷攀升的節(jié)點。這或許已足以說明些什么了。

一些法國本土民眾認為,穆斯林移民搶占了原本屬于他們的工作崗位。而事實上,穆斯林移民是失業(yè)率最高的群體,而且從事的往往是本地居民不愿從事的低報酬、重體力勞動,就業(yè)的結(jié)構(gòu)性差異決定了后者對前者并不構(gòu)成真正威脅。

還有人認為,穆斯林移民拖家?guī)Э冢瑹o所事事,白白消耗法國的社會福利,甚至主張將穆斯林移民全部驅(qū)逐出境。然而,正如一位工作多年的穆斯林移民所說,在為法國人修建了那么多幢住宅之后,卻還不能申請到一套低租金公寓。這個現(xiàn)實版的法國“賣炭翁”故事一針見血地指出了法國穆斯林移民問題的本質(zhì)所在。

而最擅長煽動族群對抗與仇恨而大獲其利的正是法國的極右翼政黨。例如,極右翼分子勒龐創(chuàng)立的國民陣線黨,為了在法國大選中贏得選票,20世紀80年代初便將矛頭指向外來移民,指責(zé)外來移民加劇了法國的失業(yè)狀況和犯罪率,穆斯林人口的急速增長必將改變法國社會的人口構(gòu)成和文化傳統(tǒng),是法國社會的痼疾。由此產(chǎn)生了所謂“歐拉伯論”,通過對原本指歐洲-阿拉伯對話的“Eurabia”一詞的曲解,鼓吹歐洲正面臨阿拉伯化與伊斯蘭化的危險,遲早有一天,歐洲將變成“歐拉伯”,巴黎將變成“巴黎斯坦”,以基督教為底色的西方文明將面臨亡國滅種的危險!然而,事實上,目前穆斯林移民人口比例還不到歐盟國家人口總數(shù)的5%,這樣的擔(dān)憂與其說是杞人憂天,不如說是別有用心。

根本而言,法國穆斯林移民問題是法國社會現(xiàn)實在穆斯林群體身上的折射。如果揭去其外來移民身份或宗教身份的特殊色彩,對這一問題的表述可能是———“論政治與經(jīng)濟雙重壓迫下的法國某群體的邊緣化生存狀況及其抗?fàn)?rdquo;。

所謂“文明沖突論”、“伊斯蘭威脅論”以及彌漫歐洲的“伊斯蘭恐懼癥”都是刻意回避問題的實質(zhì),以煽動性的言論取代對真相的探尋,以對伊斯蘭教或穆斯林的各種無知、武斷、陳詞濫調(diào)和負面言論來表達他們的“傲慢與偏見”。然而,如果要他們指明問題的本質(zhì)所在,他們往往顧左右而言他。

宗教因素只代表法國穆斯林移民的一種文化傳統(tǒng)和精神力量,而社會現(xiàn)實才是決定性因素。從所謂“一神教的排他性”、“古老的政教合一制度”以及“現(xiàn)代文明與野蠻傳統(tǒng)的對抗”中找不到解決這一問題的出路。法國穆斯林移民問題是歐洲普遍存在的社會問題的一個縮影,解決移民問題的根本途徑在于凝聚社會,形成共識,萬眾一心,共渡難關(guān)。

面對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、社會波動,片面強調(diào)言論自由的極左翼不可取,因其無益于凝聚社會,實現(xiàn)共識;煽動仇恨與對抗的極右翼同樣不可取,因其做法早已有人嘗試過,只落得身敗名裂。而從整個社會而言,將社會問題、經(jīng)濟衰退歸咎于某個群體是非常缺乏理智和短視的做法。以將社會撕裂為不同的群體為代價,企圖在更小范圍內(nèi)維系凝聚力的做法更不可行,因為人為制造出來的次級社會,必將面對被再次撕裂的危險。

(報道綜合自環(huán)球時報、人民網(wǎng)等)

相關(guān)文章

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號