保馬編者按

保馬今日推送呂正惠老師《1960年代陳映真統左思想的形成》一文,從陳映真的臺灣接受史出發,提出為什么幾代讀者都無法真正理解陳映真的問題。呂老師將陳映真定位為“中國革命黨人在臺灣的遺腹子”,盡管沒有血緣上的聯系,陳映真卻憑借童年見聞和敏銳感知與這段被遺忘的歷史接上了頭,為他日后“統左”思想的形成埋下伏筆。本文著重討論陳映真六十年代的早期小說,矛盾彷徨的主人公常作困獸之斗,表層的青春苦悶之下是與大陸革命經驗斷絕的痛切;六十年代后期,長久的思考積累匯聚為對國民黨腐敗統治的憤怒與不滿,并率先覺察到在美國扶持下已有“臺獨”涌動的暗潮。陳映真為人的溫厚仁義,不僅是人道主義的堅持,更是政治上的自覺選擇,背后有著一個馬克思主義者的立場和信仰托底。他的作品是臺灣文壇上不容忽視的異色,頑強地穿過白霧茫茫的歷史煙塵,指向海峽兩岸的未來。

本文原載于《世界華文文學論壇》2017年第2期,感謝呂正惠老師授權保馬發布!

1960年代陳映真統左思想的形成

文 | 呂正惠

一

國民黨遷臺到現在,已經過了六十七年多,可以肯定的說,在這段時間里,陳映真是臺灣知識界最獨特的一位。將來的歷史家會說,陳映真立足臺灣、遠望中國大陸、從世界史的角度思考問題,可能是這個時代臺灣知識界唯一可以永垂青史的人物。

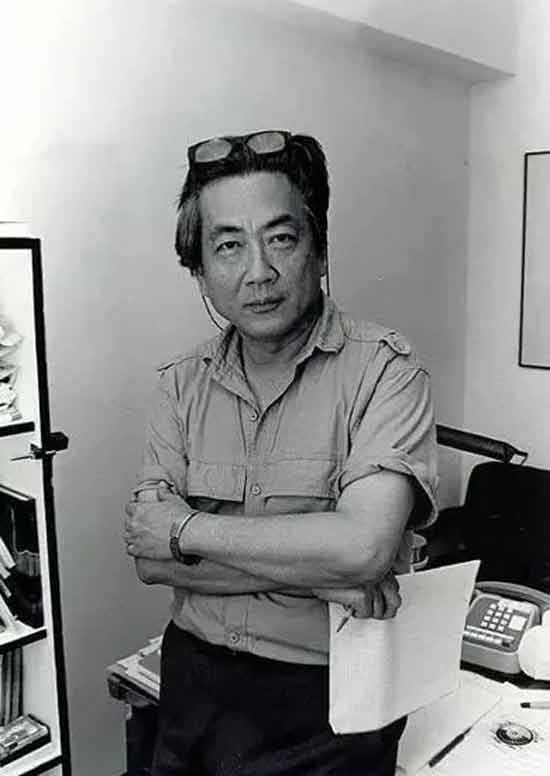

陳映真(1937年11月8日-2016年11月22日)

1959年陳映真發表第一篇小說,1960年又發表了六篇小說,從這個時候開始,有四代知識分子將陳映真視為偶像。第一代是他的同時代人,常能在當時前衛青年藝術家出入的明星咖啡屋見到他,能夠逐期的在《筆匯》和《現代文學》看到他的新作,他們將陳映真視為正在誕生的臺灣現代文學最閃亮的一顆明星。第二代是1960年代后半期進入大學的青年,他們讀到陳映真的小說時,陳映真已經被捕,成為文壇的禁忌,他們只能在舊書攤尋找《筆匯》、《現代文學》和《文學季刊》,在小圈子中輕聲的談論他,他們在最嚴苛的政治禁忌下思想極其苦悶的時候找到了陳映真,讀陳映真的小說是他們最大的安慰 (1)。1975年陳映真出獄,遠景出版社隨即把他早期小說編成兩個集子《第一件差事》和《將軍族》出版。當時鄉土文學已經非常盛行,陳映真理所當然的成為引領風騷的人物,從這時開始閱讀陳映真的第三代,人數上最為眾多,陳映真成為大眾人物就是在這個時候奠定的。1985年陳映真創辦《人間雜志》,有很多人是因為這一本雜志才知道陳映真,這算第四代。陳映真去世后,有不少人寫文章悼念,就反映了五十多年累積起來的陳映真迷實在無法計數。

陳映真創辦的《人間》雜志封面,《人間》雜志同仁習慣稱呼陳映真為“大陳”

在我讀過的紀念文章中,印象最深刻的有兩篇。一篇是曾經在《人間雜志》工作了將近四年、“直接領受他溫暖、寬宏的身教和言教”的曾淑美寫的。在她看來陳映真對人間充滿了人道主義的關懷,對他身邊的人極其關愛、友善,在人格上簡直就是完人。但她根本不能理解陳映真的中國情懷,她不知道陳映真為什么會認同那個令人困惑、失望的“祖國”;她還認為陳映真只可能產生于臺灣這塊土地,共產黨只會利用陳映真,他們哪里能了解陳映真(2)。另一篇是蔡詩萍寫的,他說,陳映真所寫的每一篇小說都讓他很感動,但他無法理解,小說寫得這么好的陳映真,為什么會在舉世都不以為然的情況下堅持他那無法實現的、唐吉訶德式的夢想(3)。一篇講陳映真的為人,一篇講陳映真的小說成就,這些都令人崇仰,回想起來讓人低徊不已,但無奈的是,陳映真是鐵桿到底的、最為堅定的“統左派”。從這里就可以看出陳映真的獨特性,許許多多人崇拜他,在他死后這么懷念他,但就是無法理解他這個人──這么好的一個人,這么優秀的一位小說家,怎么會有那種無法理喻的政治立場呢?

問題的關鍵很清楚:如果不是陳映真的政治信念出了問題,就是臺灣的文化氣候長期染上了嚴重的弱視癥,一般人長期處身于其中而不自覺,反而認為陳映是一個無法理解的人。陳映真從一開始寫作時對這一點早就看得很清楚,他是在跟一個龐大的政治體系作戰,這種戰斗非常漫長,他這一生未必有勝利的機會。但他非常篤定的相信他的政治信念,他愿意為此而長期奮斗。如果他不是在六十九歲的時候因中風而臥病,他就會看到他的理想正在逐步實現。在生命中的最后十年,他不再能感知這個世界,可以說是他一生最大的遺憾。

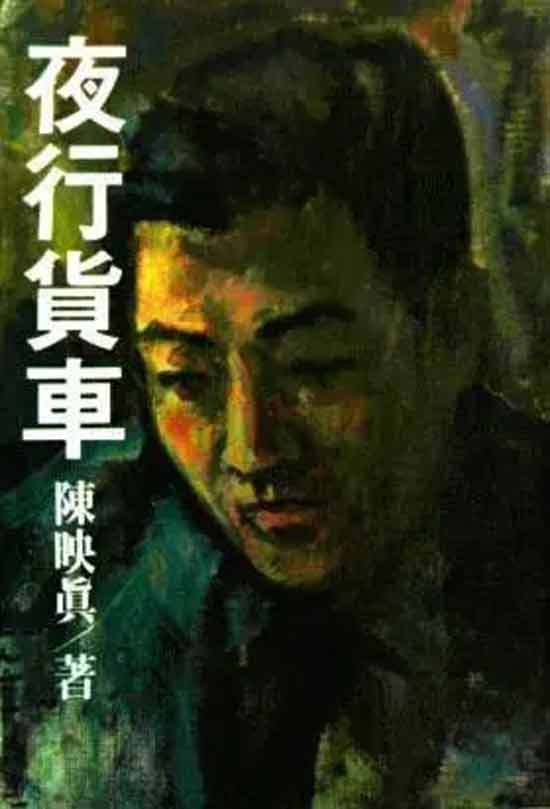

2020年6月,作家陳映真小說全集由理想國策劃出版,為大陸首次完整集結;《將軍族》《夜行貨車》《趙南棟》三冊,完整收錄陳映真1959-2001年創作的37部中短篇小說作品,呈現其一生的小說創作全貌

陳映真跟臺灣一般知識分子最大的不同就是,從一開始他就不承認國民黨政權在臺灣統治的合法性。表面上看起來,這種不承認有一點類似于臺獨派,但本質上卻完全不同。陳映真把美國視為邪惡的資本主義帝國主義的代表,而國民黨政權正是在這一邪惡的帝國主義的保護之下才幸存下來的,國民黨為了自己的一黨之私,心甘情愿的作為美國的馬前卒,不顧全中國人民的利益,也絲毫不考慮到世界上所有貧困國家的人民的痛苦。如果說,以美國為代表的資本主義是當代世界的“桀紂”,那么國民黨就是助紂為虐(臺獨派只想取代國民黨,其助美國為惡的本質是完全一樣的)。如果你認為美國是好的,你怎么可能認同陳映真,問題的關鍵在,你認同的是美國的富強,而沒有意識到美國的邪惡,你怎么可能了解陳映真。因為陳映真首先看到的是美國的邪惡,是美國在全世界的貧困、落后地區所造成無數的災禍,而這些你都沒有看到,你怎么會認同陳映真。陳映真對全世界充滿了大仁大義,他看到邪惡的本源,你只看到陳映真的仁厚,你的仁厚只是一般的慈善之心,而陳映真的仁義是擴及全人類的仁義,這就是你們和陳映真的區別。你們無法理解你們所崇拜的陳映真,是一個比你們想象的更偉大的人,你們完全不知道他的深邃的歷史眼光和他祈求全人類和平幸福的愿望。

二

1960年代后半期我們開始閱讀陳映真時,雖然很被吸引,其實并不真正了解陳映真。我是從《文學季刊》前四期的四篇小說讀起的,我很喜歡前面兩篇,〈最后的夏日〉和〈唐倩的喜劇〉。我所感覺到的是,小說中男性知識分子的挫敗與無能,以及年輕女性的淺薄與追趕潮流。當時文藝圈被認為是臺灣思想最進步的一群,一些年輕女性以能進入這一圈子、并和當時頗有名氣的文化人交往為榮。〈唐倩的喜劇〉借著唐倩與當時知識圈兩位代表人物的交往,以嘲諷的筆調把這些現象描寫得淋漓盡致,真是令人嘆賞。我至今還認為,這是陳映真最好的小說之一。

陳映真訪問作家楊逵

讀過這四篇小說不久,我就聽說陳映真因為思想問題被捕了,這是我第一次意識到臺灣的政治禁忌。其后,我開始從舊書攤尋找《現代文學》,將刊載陳映真小說的每一期都買到了,而且都讀了。說實在的,我當時只能欣賞〈一綠色之候鳥〉,其他各篇,包括后來很有名氣的〈將軍族〉,我不是看不懂,就是不喜歡,認為小說的設計有一點僵硬而不自然。所以,對于更往前的《筆匯》時期的作品,我就沒有很積極的去尋找。我已經不記得當時讀過哪些篇,但肯定讀過〈我的弟弟康雄〉,據說這一篇流傳甚廣,但我讀后卻非常失望,認為寫得太簡單,故事完全不能讓人信服。

回想起來,六〇年代后半期我對陳映真的興趣,完全集中在他對知識分子苦悶心境的描寫上,而這種苦悶其實也很復雜,還包括了青春期對“性”的朦朧的向往。我一直把陳映真作為當時知識分子的一般典型來看,從來沒有留意他的殊異性(4)。我相信我這種閱讀在我們這一代的陳映真迷中相當具有典型性,這種誤讀是時代的必然,因為陳映真所想表達的、全盤否定國民黨體制的“憤悶”之情,和我們青春的苦悶實在相差太遠了。

七〇年代中期,陳映真復出文壇,在他的領導下,原本已經開始流行的鄉土文學更加如虎添翼。我是完全支持鄉土文學的,在思想上對他完全信服,只是對他新寫的小說常常有所不滿。八O年代中期,臺獨思想開始盛行,我跟陳映真一樣,非常反對這種偏頗的政治意識形態。因此我當然變成統派,最后加入中國統一聯盟,和陳映真走在一起了。坦白講,七〇年代中期以后我的思想的變化過程,雖然不能說沒有受到陳映真影響,但主要還是隨著臺灣政治情勢的變化,隨著自己的出身(農家子弟)、個性和教育背景(讀中文系,深愛中國文史)而形成的。對我來講,陳映真只是非常重要的思想界的人物,我很幸運,居然在他后面成為統派。因此,我沒有迫切的需要想要去追溯陳映真的過去,想探問他為什么會成為統派,因為本來就應當如此,他一定就是統派,就正如有了臺獨派以后,我也一定成為統派一樣。應該說,一直到最近幾年,我才開始認真思索,為什么在那么早的1960年,陳映真的思想就已經是那個樣子。

在臺東泰源監獄的陳映真(翻攝:藍博洲)

我所以描述我認識陳映真的過程,是要說明為什么各種陳映真迷都沒有真正了解陳映真,因為他們和我一樣,都沒有真正深入的探究早期的陳映真,而這正是陳映真思想根底之所在。臺灣的各種陳映真迷,或者喜歡他的小說,或者敬佩他的隨和溫厚的個性(很少大名人有這樣的性格),或者景仰他同情所有弱勢者的那種人道主義的情懷。這些陳映真迷,都是在國民黨的體制下成長起來的,有些人對國民黨雖然有所不滿,但還是相信國民黨可以改革,有些人非常反對國民黨,據此而主張臺灣應該獨立。當國民黨的那個“中華民國”在聯合國不再成為中國的代表時,他們(不論他們對國民黨的態度如何)根本沒有想到要去和那個被國民黨辱罵了幾十年的對岸的“邪惡”政權統一,畢竟他們都是吃了國民黨的奶水長大的。所以,雖然他們不一定接受民進黨的臺獨立場,他們也不可能贊成和共產黨統治下的大陸統一,對他們來講,這是非常不可思議的。不論是堅決主張獨立的民進黨及其群眾,還是繼續擁抱“中華民國”國號的人,都無法相信,這個時候的陳映真,竟然不顧他的崇高的地位與眾人的尊仰,和一些人合作,成立了中國統一聯盟,樹起統派的大旗,而且自己還擔任創盟主席。如果這樣回顧,我們就可以理解,廣泛散布于臺灣文化界的各種陳映真迷為什么會那么困惑,甚至為什么會那么憤怒。雖然他們的立場和我截然相反,但他們和我一樣,從來沒有想要探究陳映真這個人是如何形成的。這樣,陳映真這個無法繞過的巨大的身影,就成當今臺灣社會最難以理解的問題。陳映真去世后的各種悼念文章,普遍的表達了這一問題。

三

因此可以說,陳映真早期小說一直沒有人真正讀懂過,一直到最近幾年趙剛的陳映真研究陸續發表,情況才有所改變。趙剛發現這些小說隱藏著“秘密”,他對陳映真幾篇小說的精細解讀,完全改變了我對早期陳映真的印象。在他的啟發下,我仔細重讀了陳映真三篇非常重要的散文〈鞭子與提燈〉、〈后街〉、〈父親〉,就有了更深的體會。基本上我們可以斷定,陳映真一生思想的根底在1960年就已成形了,以后只是不斷發展、不斷深化而已。

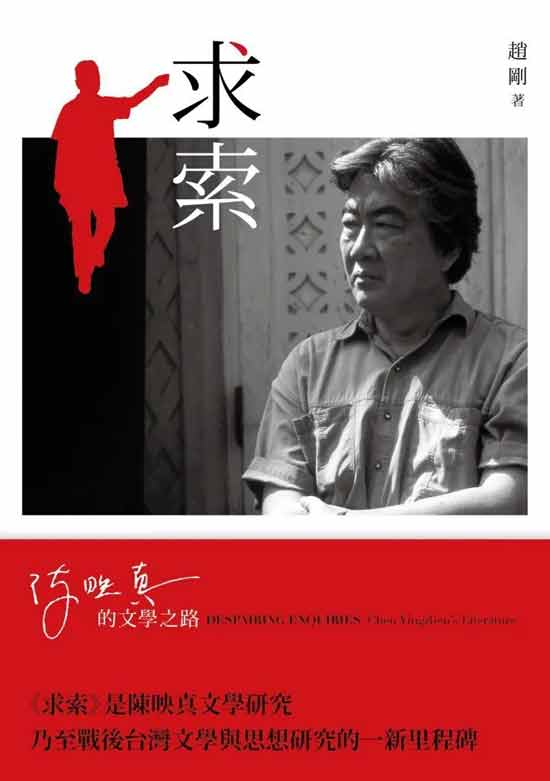

趙剛《橙紅色的早星:隨著陳映真重返臺灣1960年代》人間出版社2013年版

陳映真的第七篇小說(1960年發表的六篇小說中的最后一篇)〈祖父和傘〉是最具關鍵性的一篇。這篇小說表面看起來非常簡單,但從來沒有人了解其深層的意義,是趙剛首先提出了正確的解釋(5)。那個躲到深山里默默地做著礦工養活孫子的老祖父,其實就是逃亡到深山中的中國共產黨地下黨員,在白色恐怖的高潮,他因為過度傷心而去世。那個孫子,小說的敘述者,其實影射的就是陳映真本人。老人的去世代表臺灣島內為了新中國的建立而參加革命的人,已經全部被肅清了,而他們卻留下了一個孫子。這實際上是暗示,當時才二十三歲的陳映真完全知道這一批人的存在,也完全理解白色恐怖的意義──臺灣殘存的國民黨政權,在美國的保護之下終于存活下來,而臺灣民眾從此就和革命中建立起來的新中國斷絕了任何連系,其中存活下來的、還對新中國充滿了期盼的人可能永遠生活在黑暗與絕望之中,再也見不到光明(6)。

陳映真(右一)凝視六張犁亂葬崗出土的白色恐怖受難者墓碑(攝影:蔡明德)

這樣講絕對不是捕風捉影。陳映真曾經提到,小學五年級時有一位吳老師,從南洋和中國戰場復員回到臺灣,因肺結核而老是青蒼著臉,有一天為了班上一個佃農的兒子摔過他一記耳光。1950年秋天的某一天半夜,這個吳老師被軍用吉普車帶走了(7),陳映真從來沒有忘記過他,在早期的〈鄉村的教師〉和晚期的〈鈴珰花〉里都有他的影子。陳映真還提到,他們家附近曾經遷來一家姓陸的外省人,陸家小姑“直而短的女學生頭,總是一襲藍色的陰丹士林旗袍。豐腴得很的臉龐上,配著一對清澈的、老是漾著一抹笑意的眼睛。”這個陸家小姑幾乎每天都陪著小學生陳映真作功課,還教他大陸兒歌,陳映真放學后的第一件事,就是放下書包去找陸家大姐。這一年冬天,這個陸家大姐也被兩個陌生的、高大的男人帶走了(8).。這一年陳映真考上成功中學初中部,每天從鶯歌坐火車到臺北上課(成功中學離火車站不遠),“每天早晨走出臺北火車站的剪票口,常常會碰到一輛軍用卡車在站前停住。車上跳下來兩個憲兵,在車站的柱子上貼上大張告示。告示上首先是一排人名,人名上一律用猩紅的朱墨打著令人膽顫的大勾,他清晰地記得,正文總有這樣的一段:‘……加入朱毛匪幫……驗明正身,發交憲兵第四團,明典正法。(9)’ ”我們可以想象,陳映真看到這些告示時,一定會想起他所敬愛的吳老師和他所仰慕的陸大姐,而他們都是他幼稚的心靈中的大好人,這些大好人也加入了“朱毛匪幫”,那么,把他們“明典正法”的那個政府又會是怎么樣的政府呢?

1991年陳映真(左)與時任臺灣左派政黨勞動黨副主席的林書揚走在“五一”游行隊伍的前列。林書揚是臺灣“白色恐怖”時期坐牢最久的馬克思主義政治犯,系獄時間長達34年又7個月,2012年亦病逝于北京

1957年5月,還在成功中學高中部讀書的陳映真,自己打造了一個抗議牌,參加“五二四”反美事件。“不數日,他被叫去刑警總隊,問了口供,無事釋回。” 據陳映真自己說,他這一舉動“純粹出于頑皮” (10),但一個毫無政治覺悟的高中生再怎么頑皮,也不會做出這種事。進入大學不久,創辦《筆匯》的尉天驄向他邀稿,因此在1959─60年之間他寫了七篇小說。對于這個創作機緣,陳映真這樣回顧:

感謝這偶然的機緣,讓他因創作而得到了重大的解放。在反共偵探和恐怖的天羅地網中,思想、知識和情感上日增的激進化,使他年輕的心中充滿著激忿、焦慮和孤獨。但創作卻給他打開了一道充滿創造和審美的抒泄窗口。(11)

這實際上是說,在反共的恐怖氣氛中,他的思想早已激進化,他年輕的心中充滿了激忿、焦慮和孤獨,因為寫小說,才有了宣泄的窗口。所以這段話說明了陳映真的政治覺悟是非常早的。

從五四運動到一九四九年,中國一直循著激進的、社會革命的道路往前推進,其頂點就是新中國的建立。臺灣,作為被割讓出去的殖民地,它的最進步的知識分子不但了解這一進程,而且還有不少人從各種途徑投身于革命的洪流之中。

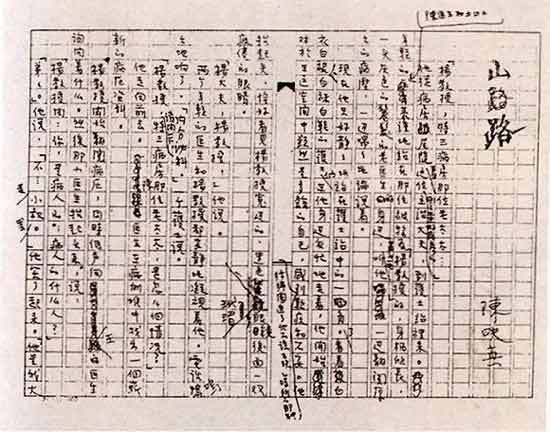

陳映真《山路》手稿

這樣的歷史發展,在一九五O年以后的臺灣,完全被切斷了。首先是美國第七艦隊強力介入臺灣海峽,斷絕了臺灣和革命后的中國的聯系,其次是國民黨政權在島內大舉肅清左翼分子,完全清除了革命的種子。這樣,臺灣的歷史從空白開始,隨美國和國民黨愛怎么說就怎么說。臺灣的社會,尤其臺灣的青年知識分子,在那兩只彼此有矛盾、又有共同點的手的聯合塑造下,完全和過去中國現代革命史的主流切斷了關系。慢慢的,他們把那一段革命史,在別人的指導下,看成是一場敗壞人性的群魔亂舞。

陳映真的大幸,或者陳映真的不幸,在于:他竟然成了那一場大革命在臺灣僅存的“遺腹子”。他不是革命家的嫡系子孫,他的家里沒有人在白色恐怖中受害。他憑著機緣,憑著早熟的心智,憑著意外的知識來源,竟然了解到當時臺灣知識青年幾乎沒有人能夠理解的歷史的真相。從白色恐怖到高中階段(1950─57),他模模糊糊意識到這一切;他開始寫小說時,對這一切已完全明白,這時他也不過是個大學二、三年級的學生,只有二十一、二歲(1958─9)。作為對比,我可以這樣說,這個時候我十歲左右,還是一個一無所知的鄉下小孩,而我終于完全理解陳映真所認識的歷史真相時,差不多是四十二歲,也就是1990年左右,那時候我已被朋友視為“不可理解”,而陳映真的無法被人理解,到那時已超過了三十年。他是一個極端敏感的、具有極佳的才華的年輕人,你能想象他是怎么“熬”過這極端孤獨的三十年的。我覺得,陳映真的藝術和思想──包括他的優點和缺陷──都應該追溯到這個基本點。

1994年,陳映真在臺北策劃關于日據臺灣五十年主題的照片展

了解了這個關鍵,我們就可以讀懂陳映真早期另外三篇小說。在第一篇小說〈面攤〉(1959年9月發表)中,首善之區的西門町,在亮著長長的兩排興奮的燈光中的夜市里,卻徘徊著一小群隨時在防備里警察的小攤車。這是游走在都市中心、每天為生活所苦的邊緣人物,在這一群人物中,陳映真設計了一個患著肺癆病、經常抱在媽媽懷中的小孩。這小孩在一串長長的嗆咳、吐出一口溫溫的血塊之后,

黃昏正在下降。他的眼光,吃力而愉快地爬過巷子兩邊高高的墻。左邊的屋頂上,有人養著一大籠的鴿子。媽媽再次把他的嘴揩干凈,就要走出去了。他只能看見鴿子籠的黑暗的骨架,襯在靛藍色的天空里。雖然今天沒有逢著人家放鴿子,但卻意外地發現了鵒籠上面的天空,鑲著一顆橙紅橙紅的早星。

“……星星。”他說。盯著星星的眼睛,似乎要比天上的星星還要晶亮,還要尖銳。(一,2) (12)

這里的“橙紅橙紅的早星”其后又出現了三次,我以前完全沒有留意到,而趙剛卻敏銳地發現了。前后出現四次的 “橙紅橙紅的早星”絕對不是毫無意義的意象,趙剛說它暗示了不久前在海峽對岸升起了五星旗(13),我是完全贊成的。

在隔了幾段之后,陳映真描寫小孩坐在攤車后面,懷著亢奮的心情,傾聽著喧嘩的市聲,觀察著在攤車前吃著點心的人們,

他默默地傾聽著各樣不同的喇叭聲,三輪車的銅鈴聲和各種不同的足音。他也從熱湯的輕煙里看著臺子上不同的臉,看見他們都一樣用心地吃著他們的點心。孩子凝神地望著,大約他已然遺忘了他說不上離此有多遠的故鄉,以及故鄉的棕櫚樹;故鄉的田陌;故鄉的流水和用棺板搭成的小橋了。

(唉!如果孩子不是太小些,他應該記得故鄉初夏的傍晚,也有一顆橙紅橙紅的早星的。)(一,4)

把前后兩段文字加以對比是很值得玩味的。小孩因為年紀還小,不曾看過鄉下的晚夏“也有一顆橙紅橙紅的早星”,而他只注意到城市天邊的那一顆,這是什么意思呢?也許陳映真要說的是,五星旗所代表的希望曾經在臺灣鄉下閃爍過,后來(在恐怖的肅清后)熄滅了,現在只有這個患著重病的小孩,還能在鬧市中注意到滿懷人類希望的這一顆星。這個患著肺病的小孩,很明顯暗中呼應著魯迅著名小說〈藥〉里的華小栓(14)。這樣,他就成為病弱的中國的象征。現在革命成功,但臺灣只能隔著海峽遙望天邊的這一顆橙紅的早星;但它既存在于對岸,就永遠寄托一種希望。陳映真的第一篇小說,就以如此隱晦的方式懷想著革命成功后的新中國,以前有誰能夠以這種方式閱讀這篇小說?趙剛的發現和解讀真是令人贊嘆。

1993年,曾慶瑞(右一)與陳映真夫婦在臺北福華大飯店

接著我們再來分析陳映真的第四篇小說〈鄉村的教師〉(1960年8月發表)。青年吳錦翔,出生于日據時代貧苦的佃農之家,由于讀書,思想受到啟蒙,他秘密參加抗日活動,因此日本官憲特意把他征召到婆羅洲去。萬幸的是,他沒有戰死、餓死,終于在光復近一年時回到臺灣,并被指派為家鄉一個極小的山村小學的教師。

由于臺灣回到祖國懷抱、由于戰爭的結束和自己能夠活著回來,吳錦翔以最大的熱情投身于教育之中。陳映真這樣描寫吳錦翔的思緒:

四月的風,糅和著初夏的熱,忽忽地從窗子吹進來,又從背后的窗子吹了出去。一切都會好轉的(15),他無聲地說:這是我們自己的國家,自己的同胞。至少官憲的壓迫將永遠不可能的了。改革是有希望的,一切都將好轉。(一,36)

這個吳錦翔是日據時代左翼知識分子的嫡傳,既關懷貧困的農民,又熱愛祖國,陳映真寫出了這一類人在光復初期熱血的獻身精神。

然而,國民黨政權令人徹底失望,激發了二二八事變,不久,中國內戰又全面爆發,戰后重建中國的理想化為泡影。吳錦翔終于墮落了,絕望了,最后割破兩手的靜脈而自殺。

當然陳映真只能寫到內戰爆發,他不能提及國民黨在內戰中全面潰退、新中國建立、國民黨在美國保護下肅清島內異己分子等等。現在的讀者可以推測,吳錦翔的自殺決不是由于內戰爆發,因為吳錦翔的形象來自于陳映真的小學老師吳老師,而吳老師是在1950年秋天被捕的。小說中的吳錦翔如果要自殺,決不是因為內戰爆發,而是由于美國保護國民黨,國民黨在臺灣進行徹底的反共肅清,他已被活生生地切斷了與中國革命的聯系。由于冷戰體制的形成,臺灣的命運在相當長的一段時間內不可能會有改變。這樣,生活在新的帝國主義卵翼下的臺灣,跟祖國的發展切斷了所有的關系,這樣的生命又有何意義呢?但是陳映真不可能這樣寫,只好說吳錦翔因為中國內戰而絕望自殺。從這篇小說的情節設計方式可以看出,陳映真如何以曲折、隱晦的方式來表達他思想上的苦悶。

陳映真、蔣勛與藍博洲師生三代同獲聯合報年度好書獎

比〈鄉村的教師〉只晚一個月發表的第五篇小說〈故鄉〉,把類似的主題重寫了一遍,但采取了另一種情節設計。小說敘述者的哥哥,是一個充滿了基督教博愛精神的人,從日本學醫回來以后,完全沒想到要賺錢,“白天在焦炭工廠工作得像煉焦的工人,晚上洗掉煤煙又在教堂里做事,他的祈禱像一首大衛王的詩歌”(一,50),是一個十足的理想主義者。他的家庭原本尚屬小康,但由于父親突然過世,一下子淪為赤貧,哥哥由于受到這樣的打擊,墮落成一個賭徒。作為小說敘述者的弟弟,曾經非常崇拜他的哥哥,由于哥哥的墮落,他在遠地讀完大學以后,一想到又要回到這個家,非常痛苦。他心里一再吶喊著:

我不要回家,我沒有家呀!(一,57)

這一篇小說無疑部分表現了陳映真養父突然去世時,家中慘淡的景象。但對照著〈鄉村的教師〉來看,我們可以合理推測,造成哥哥墮落的真正原因不是家庭的破產,而是白色恐怖之后理想主義者的被消滅。哥哥和吳錦翔其實是同一類人,國民黨的肅清把他們拋擲在歷史的荒謬處境中,讓他們的精神陷于絕望,最后終于墮落了。哥哥和弟弟其實是同一個人的兩個分身,他們在五O年代那種恐怖的氣氛中,思想上毫無出路,所以最后弟弟才會痛心的吶喊,“我沒有家啊”!這是一個青年知識分子無助的吶喊。

1983年愛荷華,在聶華苓和安格爾的客廳,前排由左到右依次為安格爾、陳麗娜、聶華苓和王安憶,后排由左到右依次為陳映真、茹志鵑和許世旭夫婦

分析了〈故鄉〉和〈鄉村的教師〉,我們再來回顧陳映真的第二篇小說〈我的弟弟康雄〉(1960年1月發表),就會有另外一種體會。康雄是一個安那其主義者,因為失身于一位婦人,感到自己喪失道德的純潔性而自殺。康雄和吳錦翔以及〈故鄉〉中的哥哥一樣,其實都因為新中國革命理想在臺灣的斷絕而感到灰心喪志。這樣,陳映真早期七篇小說中的五篇,其人物和主題始終環繞著這種特殊歷史時代的幻滅感而展開。

陳映真思想上的絕望,只能藉助于他構設的情節,以幻想式的抒情筆法加以表現。只有這樣,他知識上的早熟和青春期的熱情與孤獨才能找到宣泄之道。我想,跟他同一世代的小說家,沒有人經歷過這種“表達”的痛苦──他不能忍住不“表達”,但又不能讓人看出他真正的想法,不然,他至少得去坐政治牢。

四

思想上極度苦悶的陳映真,在 1964年

結識了一位年輕的日本知識分子。經由這異國友人誠摰而無私的協助,他得以在知識封禁嚴密的臺北,讀到關于中國和世界的新而徹底(radical)的知識,擴大了僅僅能從十幾年前的舊書去尋求啟發和信息的來源。

就這樣,他的思想由苦悶而變得激進。他和一些朋友“憧憬著同一個夢想,走到了一起”,組織了讀書會。“六六年底到六七年初,他和他親密的朋友們,受到思想渴求實踐的壓力,幼稚地走上了幼稚形式的組織的道路。(16) ”68年5月他們就被捕了。從這簡單的描述,可以看出青年陳映真已經走到了某種極端,這種極端表現在這時所寫的三篇小說(〈永恒的大地〉、〈某一個日午〉和〈累累〉)中。這些小說雖然采取非常隱晦的寓言形式,當時還是不敢發表,后來都是在陳映真入獄之后,經由尉天驄之手,在不同的刊物和時間,以各種化名發表的,所以一向沒有引起關注(17)。

陳映真《夜行貨車》遠景出版社1979年版

七、八O年代之交我在遠景出版社的《夜行貨車》(1979年)這個集子里第一次讀到這些作品,馬上意識到其中有強烈的政治影射,但并沒有細想,最后還是趙剛把謎底揭穿了。趙剛認為這三篇小說的共同之處,都是針對國民黨政權的直接批判。“青年陳映真對國民黨政權的恚憤,應已到了滿水位的臨界狀態,從而必須以寫作來‘抒憤懣’” (18)。

在〈某一個日午〉里,房處長的兒子莫名其妙的自殺了,房處長終于接到兒子的遺書,遺書提到他讀過父親秘藏了四、五十年的書籍、雜志和筆記,他說:

讀完了它們,我才認識了:我的生活和我二十幾年的生涯,都不過是那種你們那時代所惡罵的腐臭的蟲豸。我極向往著您們年少時所宣告的新人類的誕生以及他們的世界。然而長年以來,正是您這一時曾極言著人的最高底進化的,卻鑄造了這種使我和我這一代人萎縮成為一具腐尸的境遇和生活;并且在日復一日的摧殘中,使我們被閹割成為無能的宦官。您使我開眼,但也使我明白我們一切所恃以生活的,莫非巨大的組織性的欺罔。開眼之后所見的極處,無處不是腐臭和破敗。(三,60─61)

這與其說是房處長的兒子對他父親的譴責,不如說是陳映真借著他的嘴巴,全盤否定了臺灣的國民黨政權,認為這個政權“無處不是腐臭和破敗”。

比〈某一個日午〉還要激烈的是〈永恒的大地〉。這篇小說我第一次閱讀時就隱約感覺到,好像是在影射蔣介石、蔣經國父子,但是因為小說把臺灣比喻為娼妓,我當時(七、八O年代之交)非常痛恨這種外省政權為男性、臺灣為墮落的(或遇人不淑的)女性這種流行的說法,所以不肯細讀這篇小說(19),并未考慮到這是陳映真尚未入獄之前的作品。趙剛的詳細解讀非常精彩,可以看出入獄前的陳映真對國民黨政權已經到達了深惡痛絕、勢不兩立的地步(20)。

小說的背景是海港邊的一個雕刻匠的房間,房間有一個小閣樓,小閣樓上躺著重病的老頭子,是雕刻匠的父親,而雕刻匠則和一個娼妓出身的肥胖而俗麗的臺灣女子同居。老頭子念念不忘他過去大陸的家業,天天辱罵他的兒子,說家業是他敗光的,他有責任把它家業復興起來;而他兒子對父親逆來順受,極盡卑躬屈膝之能事。兒子反過來對那位臺灣女性常常暴力相向、拳打腳踢,而另一方面又在她的身上尋求欲望上的滿足,還告訴她是他把她從下等娼寮中救出來的,要她感恩圖報,好好跟自己過日子,將來他們會有美好的前途的。從這個簡單的情節敘述就可以推測,老頭子代表的是國民黨遷臺的第一代,所以我一直以為那個老頭子就是影射蔣介石。國民黨政權老是認為是他們的八年抗戰拯救了臺灣人,所以臺灣應該感恩戴德,好好回報,配合國民黨反攻大陸,將來大功告成之日,大家都有好日子過。

以上只是簡略解釋這篇小說的寓言結構,最好能把這篇小說找出來自己讀一遍,再看看趙剛的詮釋,就可以看出當時的陳映真如何痛恨國民黨,而趙剛又如何把這一切都解釋得清清楚楚。兩個人的用字都非常惡毐,配合起來看,可謂人間一絕。在這里我只想引述其中一個小細節:

……汽笛又響了起來。但聲音卻遠了。

“天氣好了,我同爹也回去。”他說。然而他的心卻偷偷地沈落著,回到那里呢?到那一片陰悒的蒼茫嗎?

“回到海上去,陽光燦爛,碧波萬頃。”伊說:“那些死鬼水兵告訴我:在海外太陽是五色,路上的石頭都會輕輕地唱歌!”他沒作聲,用手在板壁上捻熄香煙。但他忽然忿怒起來,用力將熄了的煙蒂擲到伊的臉上,正擊中伊的短小的鼻子。伊的臉便以鼻子為中心而驟然地收縮起來。

“誰不知道你原是個又臭又賤的婊子!”他吼著說,憤怒便頓地燃了起來:“盡謅些紅毛水手的鬼話!”

“紅毛水手,也是你去做皮條客拉了來的!”伊忿怒地說。(三,39─40)

臥病在閣樓上的老爹,老是跟他兒子說,他們在大陸有一份大得無比的產業,“朱漆的大門,高高的旗桿,跑兩天的馬都圈不完的高梁田”(三,38),要他復興家業,再回到大陸去。然而,兒子清楚知道他們是永遠回不去了,而且自己也不想回去。為了讓自己在臺灣能夠存活下去,他也只能“做皮條客”去拉來“紅毛水手”,就像他一面暴力相向,而又一直賴以為生的臺灣女人反唇相譏時所說的。讓他想不到的是,他的臺灣女人更向往紅毛鬼子所說的海外更自由、更美麗的世界。當然,小說中的臺灣女人就是未來的臺獨派,而那個色厲內荏的兒子就是未來的國民黨,將在美國所蓄意培養的臺獨派的一擊之下潰不成軍。趙剛說,“此時的陳映真已經預見了大約十年后漸次興起的越來越反中親美的政治力量,以及國民黨菁英在這個挑戰下的荒腔走版、左支右絀、失語失據的窘象,應是有可能的。(21)”我認為完全說對了。

趙剛《求索:陳映真的文學之路》聯經出版社2011年版

這就是1966年陳映真被捕之前的思想狀況。1950年他從鶯歌國小畢業,這一年他十三歲。就在這一年的秋天和冬天,他親眼見到吳老師和陸大姐先后被捕,不久就在臺北火車站親眼見到鋪天蓋地的槍決政治犯的布告。隨著年齡的成長,知識的增加,小時候在他心中已經生根的那顆嫩芽,自然而然的生長為1960年的小說家陳映真,以及1966年把國民黨批判得體無完膚的反叛者陳映真。這一過程,在趙剛的梳理之下,現在已經非常清楚的呈現出來了。

1950年國民黨獲得美國的保護,開始痛下殺手清除島內支持中國共產黨革命的人。他們為此不惜傷及大量無辜,寧可錯殺一百,也不肯放過一個。在這么龐大規模的整肅之下,他們萬萬想不到,革命黨人竟然會在無意中培育了一顆種子,最后發展成一個讓大家感到驚異的大作家陳映真。陳映真是新中國革命黨人在臺灣的遺腹子,我覺得只有從這個角度來看,我們才能理解陳映真一生的作為。

近七十年來,中國共產黨的革命和新中國的建立,在美國和國民黨政權聯合打造的反共體制下遭到長期的毀謗。一直到現在,臺灣絕大部分的人不但沒有認識到這個革命是二十世紀歷史最重大的事件,其意義非比尋常,反而把一切的邪惡都歸之于新中國成立后所建立的政權。改革開放后,連大陸知識分子都受到影響,完全不能理解新中國建立的歷史重要性。在這種情況之下,作為這一革命運動在臺灣的遺腹子的陳映真,當然不會有人真正理解他的重要性。不過,歷史總是往前發展的,現在的中國已成為推動落后地區經濟發展、維護世界和平最主要的力量來源。在未來的十年之內,這一趨勢會更加明顯,明顯到臺灣對大陸抱持偏見的人都不得不看到。那個時候,中國革命的意義就會完全彰顯出來,而陳映真的獨特性也就會讓人看得更清楚。蔡詩萍說:

然則,陳映真的特別,在于他無論是在臺灣,在中國,在國民黨統治的年代,在民進黨崛起的世紀,在改革開放以后的中國,在穿起西裝作中國夢的共產黨面前,他都是十足的“不符主流價值”的“異鄉人”!(22)

歷史馬上就會證明誰是對的,誰是錯的。

2017年2月18體初稿

3月3日增訂

補記:本文第一節提到陳映真有四代讀者,這一說法并不完整,因為第五代讀者正在形成。2008年陳光興準備在上海籌辦陳映真研討會,可惜未能實現,一年后會議終于在臺灣交通大學舉辦。在這段期間,陳光興、趙剛和鄭鴻生都寫了長篇的論文。趙剛尤其認真,竟然出了兩本書。陳光興和趙剛在他們各自任教的學校開始講授陳映真,上海的朋友如薛毅、羅崗、倪文尖等也紛紛跟進,因此兩岸都有一些研究生投入陳映真研究,目前雖然人數還不是很多,但已逐漸形成風潮。陳映真的去世,還會帶動更多的人投入陳映真研究,陳映真研究會在第五代讀者逐漸累積后達到高潮,而且在不久的將來就會出現,這時候,陳映真在中國現代文學史上的意義與地位就會得到大家的承認。

2017年3月21日

注釋

[1] 我跟鄭鴻生都屬于這個世代,陳映真對我們這個世代的意義,鄭鴻生在〈陳映真與臺灣的六十年代〉一文中有深入的分析,可以參考。文章見《臺灣社會研究季刊》78期(2010年6月),頁9─46。

[2] 曾淑美〈看圖說話〉,《印刻文學生活志》162期(2017年2月),頁62─67。

[3] 蔡詩萍〈我攤開《陳映真小說集》,冷雨綿綿的臺北向你致敬〉,聯合報,2016年11月27日。此文由淡江大學林金源教授提供,謹此致謝。

[4] 陳映真自己就曾經提到臺灣現代主義文學和青春期的臺灣青年的性苦悶的關系。我受到這篇文章影響寫過一篇論文〈青春期的壓抑與自我的挫傷──一九六O年代臺灣現代主義文學的反思〉,載淡江大學《中文學報》19期,2008年12月。我的錯誤在于:完全把陳映真視為其中的一員,而沒有想到提出這一批評的陳映真是置身于其中而又能夠獨立于其外的人。

[5] 見趙剛〈求索:陳映真的文學之路〉頁76─82,聯經出版公司,2011年9月。

[6] 2009年11月21─22日交通大學舉辦“陳映真思想與文學學術會議”,當時我提交的論文是〈歷史的廢墟、烏托邦與虛無感──早期陳映真的世界〉。那個時候我還不能精確的掌握到真正的關鍵:早年陳映真的絕望感主要是來自于他和新中國完全斷絕了連系,他幾乎只能在黑暗中想望著正在走向光明的那個新中國。那時候我只讀了趙剛前最早的兩篇文章,問題看得不夠清楚。又,我的文章后來收入陳光興等主編《陳映真:思想與文學》,臺灣社會研究季刊雜志社,2011年11月。

[7] 見陳映真〈后街〉一文,《陳映真散文集1:父親》頁52,洪范書店,2004年9月。

[8] 見陳映真〈鞭子與提燈〉一文,《陳映真散文集1:父親》頁10─11,洪范書店,2004年9月。根據〈后街〉所述,陸大姐的哥哥也在臺南糖廠同時被捕。

[9] 見陳映真〈后街〉一文,《陳映真散文集1:父親》頁52,洪范書店,2004年9月。

[10] 同上,頁54。

[11] 同上,頁56。

[12] 本文引用的陳映真小說,均為《陳映真小說集》六卷本(洪范書店,臺北:2001),并隨文注出處,中文數字表示冊數,阿拉伯數字表示頁數。

[13] 趙剛對〈面攤〉的詮釋,見趙剛《橙紅的早星》頁33─52,人間出版社,2013年4月。

[14] 陳映真熟讀魯迅的《吶喊》,他曾對友人簡永松說,〈阿Q正傳〉他讀了四十九遍,見簡永松〈緬懷和陳映真搞革命的那段歲月〉,批判與再造雜志社等《左翼的追思──悼念陳映真文集》,2017年1月7日。關于陳映真在意象的使用上如何受到魯迅影響,請參看呂正惠〈陳映真與魯迅〉,見呂正惠《戰后臺灣文學經驗》頁222─30,北京三聯書店,2010。

[15] “一切都會好轉的”一句,洪范版漏了“會”字,此處據《筆匯》初刊本補入。

[16] 以上所述見陳映真〈后街〉一文,《陳映真散文集1:父親》頁58─59(引文均在此二頁中),洪范書店,2004年9月。

[17] 據洪范版《陳映真小說集》,陳映真在這三篇小說的篇末說,〈永恒的大地〉和〈某一個日午〉約為1966年之作,〈累累〉約為1967年之作。〈永恒的大地〉發表于1970年2月的《文學季刊》10期,署名秋彬;〈某一個日午〉發表于1973年8月《文季》季刊1期,署名史濟民;〈累累〉1972年11月先發表于香港《四季》雜志第1期,署名陳南村,1979年11月又刊于臺灣的《現代文學》復刊9期。

[18] 見趙剛〈求索:陳映真的文學之路〉頁85,聯經出版公司,2011年9月。

[19] 1986年我寫第一篇陳映真小說評論〈從山村小鎮到華盛頓〉時,曾對陳映真以男女關系來比喻國民黨與臺灣人的關系表示不滿,見《小說與社會》頁61─63,聯經出版公司,1988年5月。

[20] 趙剛對〈永恒的大地〉的解讀,見《求索〉頁85─92。

[21] 見趙剛〈求索:陳映真的文學之路〉頁92,聯經出版公司,2011年9月。

[22] 蔡詩萍〈我攤開《陳映真小說集》,冷雨綿綿的臺北向你致敬〉,聯合報,2016年11月27日。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號